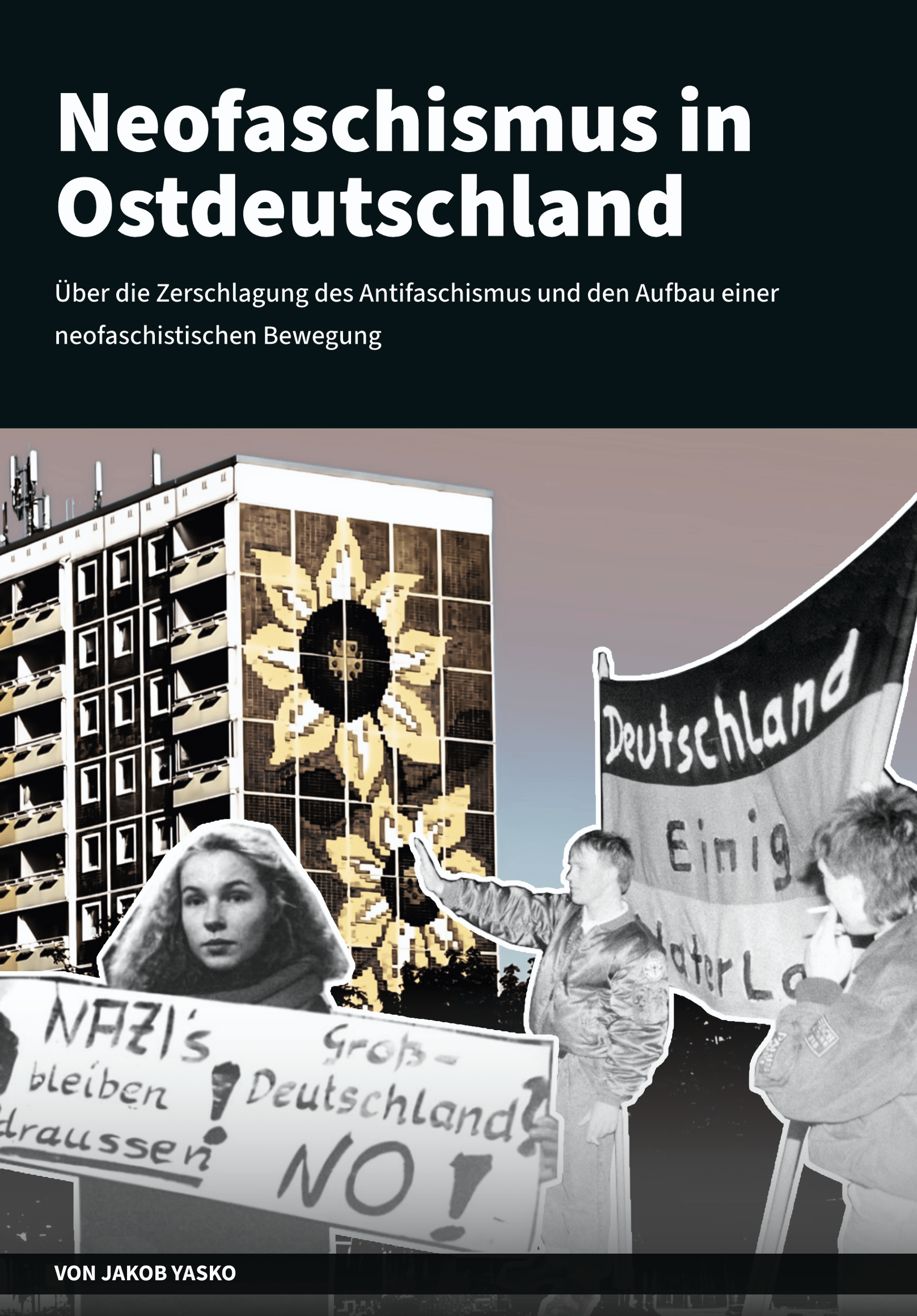

Neofaschismus in Ostdeutschland

Themen: Deutscher Imperialismus, Faschismus

Über die Zerschlagung des Antifaschismus und den Aufbau einer neofaschistischen Bewegung

Einleitung

Die Bilder aus Lichtenhagen und Hoyerswerda sind bis heute unvergessen: Nazimobs machen Jagd auf Migranten. Ohne auch nur einen Schuss abfeuern zu müssen, annektierte die BRD kurz zuvor die DDR: Massenarbeitslosigkeit, Deindustrialisierung und Hexenjagden auf Kommunisten werfen eine Gesellschaft komplett um. Die Volkswirtschaften Osteuropas wurden ausgeplündert und Deutschland wieder Führungsmacht auf dem Kontinent. Beflügelt vom nationalistischen Freudentaumel der „deutschen Einheit“ machen sich Faschisten in Ostdeutschland breit; schnell entstehen die ersten „national-befreiten Zonen“.

Wurde die Hegemonie rechter und faschistischer Kräfte in Ostdeutschland je gebrochen? Die Stärke und Präsenz von Neonazigruppen und die hohen Zustimmungswerte für die AfD, drängen die Frage nach den Kontinuitäten der Neunzigerjahre auf.

Über die tatsächlichen Hintergründe des sogenannten Rechtsrucks lernt man genauso wenig, wie über die staatlich betriebene Faschisierung des Ostens in den 1990ern. Keiner fragt, woher die Faschisten kommen, wer ihnen einen Nährboden bietet und sie fördert. Die Antwort wäre zu unbequem.

Wem nützt ein starker Neofaschismus? Und zu welchem Zweck?

Wenn wir mit Recht davon ausgehen, dass Antifaschismus in der DDR tatsächlich Staatsdoktrin war, wie konnte dann das Gift des Chauvinismus und Fremdenhasses so rasch verbreitet werden? Wie wurde die neofaschistische Bewegung in Ostdeutschland aufgebaut und gestärkt? Welche Interessen standen hinter dieser Entwicklung und welche Widersprüche trieben sie voran?

Man darf nicht außer Acht lassen, dass die ostdeutsche Bevölkerung, bis heute eine postsozialistische Gesellschaft in der Transformation ist. Sozialismus, dann die Treuhand und der Ausverkauf – diesen Prozess haben nahezu alle Überfünfzigjährigen zwischen Vogtland und Ostsee bewusst miterlebt.

Um die Erstarkung der neofaschistischen Bewegung in Ostdeutschland nachvollziehen zu können, muss die antifaschistische Staatsräson der DDR auf den Prüfstein gestellt werden. Ausgehend davon soll die Entwicklung der neofaschistischen Bewegung der BRD schlaglichtartig beleuchtet werden. So können wir zu der grundlegenderen Frage vordringen, welche Prozesse freigesetzt wurden, als 1990 ein Staat voller Kontinuitäten des Faschismus einen Staat der antifaschistischen Staatsräson annektierte, ausverkaufte und unter seine Ordnung unterwarf.

Um sich dem Prozess der Refaschisierung Ostdeutschlands zu widmen, müssen zwei Tendenzen untersucht werden: Einerseits der Aufbau einer neofaschistischen Bewegung in Ostdeutschland und andererseits der Abbau des DDR-Antifaschismus. Dabei muss unter die Lupe genommen werden, wie sich Medien, Politik, Wirtschaft und die neofaschistische Bewegung an beiden Prozessen beteiligten.

Die DDR: Ein antifaschistischer Staat?

Antifaschistisch-Demokratische Ordnung

In der Sowjetischen Besatzungszone begann auf Basis der Beschlüsse der Potsdamer Konferenz eine antifaschistisch-demokratische Umwälzung. In den Folgejahren wurde diese Ordnung durch die politische Einheit der Arbeiterklasse und der SED immer stabiler. Es ist allerdings nicht von der Hand zu weisen, welche zentrale Rolle der Sowjetunion und ihrer Militäradministration in dieser Zeit zukam.

An die Stelle des zerschlagenen faschistischen Staatsapparates rückte eine antifaschistisch-demokratische Staatsmacht aus Parteien und Massenorganisationen, die sich zur antifaschistischen und demokratischen Umwälzung unter der Führung der Arbeiterklasse bekannten.

Diese antifaschistische Ordnung stellte eine Übergangsform zum sozialistischen Aufbau dar und bedeutete gleichzeitig härtesten Klassenkampf, auch wenn er sich ohne Ausbruch eines Bürgerkrieges vollzog.

Entnazifizierungen und Enteignungen

Im Jahr 1945, nur wenige Wochen nach der Befreiung vom Faschismus, stellte Walter Ulbricht fest, dass „[…] sich die große Mehrheit des deutschen Volkes als Werkzeug der Naziführer und Rüstungsindustriellen gebrauchen ließ. Hitler konnte sechs Jahre lang sein Kriegsverbrechen durchführen, weil im deutschen Volke die ideologischen Abwehrkräfte gegen die imperialistische und militaristische Ideologie nur ungenügend vorhanden waren, weil das Gift der Raubideologie und militärische Kadavergehorsam tief im Volke stecken.“[1] Aus diesem Zitat werden die 3 großen Aufgaben, vor denen die Antifaschisten und Kommunisten auf dem Boden der späteren DDR standen, besonders deutlich.

- Die Naziführer mussten gesäubert und verfolgt werden.

- Die Kriegsindustriellen und Völkermordprofiteure mussten enteignet werden.

- Die wohl langfristigste und schwierigste Aufgabe: Die faschistische Ideologie musste bekämpft und überwunden werden.

In vielen Städten hatten sich nach Kriegsende spontan antifaschistische Ausschüsse oder Komitees gegründet, einige arbeiteten schon vorher in der Illegalität. Diese stärkten unter Schirmherrschaft der Sowjetischen Militärverwaltung die lokalen Strukturen der FDJ, des Demokratischen Frauenbundes Deutschlands (DFD) oder der SED und gingen später in sie über. Viele wurden in die städtischen Verwaltungen eingesetzt.[2] Gleichzeitig strömten Hunderte Kommunisten aus dem Exil zurück in die Besatzungszonen.

Um den Faschismus ökonomisch in der SBZ (Sowjetische Besatzungszone) auszurotten, wurden im Rahmen der Bodenreform 7200 Großgrundbesitzer und 4500 andere Kriegsverbrecher entschädigungslos enteignet. Bis 1948 wurden darüber hinaus 9200 Betriebe von Kriegsgewinnlern und Naziaktivisten in die Hände des Volkes übergeben und enteignet. Den Maßnahmen stimmten 77,7 Prozent der Sachsen in einer Volksabstimmung zu.

72 Prozent der alten Lehrerschaft gehörten der NSDAP an und mussten aus dem Schuldienst entfernt werden.[3] Um die Erziehung und Bildung weiterhin zu gewährleisten entstand die Neulehrer-Bewegung als politische Kampagne der SED und der Sowjetischen Verwaltung. Insgesamt wurden 40.000 junge Arbeiter und Arbeiterinnen in mehrmonatigen Lehrgängen zu Pädagogen ausgebildet. Diese Neulehrer wurden darauf geprüft, ob sie „Willens und in der Lage waren die deutsche Jugend im Geiste des Antifaschismus, Humanismus, sowie der Demokratie und Völkerfreundschaft zu erziehen“.[4]

DDR-Historiker Stefan Doernberg bringt die Rolle der Entnazifizierung treffend auf den Punkt: „Obwohl die Entnazifizierung nicht die Hauptmethode der demokratischen Erneuerung der Verwaltungsorgane war, weil leitende Funktionen von Anfang an von Antifaschisten übernommen wurden, trug sie dennoch wesentlich zur endgültigen Zerschlagung des imperialistischen Staatsapparats bei. […] Die völlige politische Entmachtung der faschistisch-

militaristischen Kräfte war ein längerer Prozess, dessen Hauptinhalt die Zerschlagung der imperialistisch-kapitalistischen Staatsmaschine und der Aufbau neuer antifaschistisch-demokratischer Staatsorgane war.“[5]

Allein bis 1946 entließ man 390.478 ehemalige Nazis aus ihren Stellen und Funktionen in Verwaltung, Justiz, Bildung und anderen Bereichen. Darüber hinaus ermittelte das Ministerium für Staatssicherheit bis 1989 gegen alte Kriegsverbrecher und Nazis.[6] In der DDR war es nahezu unmöglich, mit einer SS- oder Wehrmachtshistorie in höhere gesellschaftliche Positionen aufzusteigen. Es gab zwar höhere Staatsbeamte und eine Handvoll Minister in der DDR mit ehemaliger NSDAP-Mitgliedschaft, diese waren allerdings weder in der SS, noch in leitenden Funktionen, um Krieg und Massenmord zu koordinieren, gewesen.[7] Das beweist der Fall des Ernst Großmann, der SS-Mann und KZ-Aufseher fälschte seine Biographie und stieg in das ZK der SED auf. Als seine Vergangenheit 1959 bekannt wurde, schloss man Großmann sofort aus.[8]

Aufarbeitung und antifaschistische Erziehung

Zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten, aber auch kleinere Publikationen zeugen von einer breiten und umfangreichen Auseinandersetzung mit dem Faschismus. Publikationen wie „Der SS-Staat“ (1947) sammelten Erlebnisberichte von KZ-Häftlingen. Walter Ulbrichts „Die Legende vom deutschen Sozialismus“ (1946) klärte über die Lügen und Verbrechen des Faschismus auf. Auch die Literatur für Kinder und Jugendliche leistete einen wichtigen Beitrag zur antifaschistischen Erziehung. Bruno Apitz’ Roman „Nackt unter Wölfen“ (1958) wurde ein zentraler Bestandteil der antifaschistischen Bildungsarbeit und fand Einzug in nahezu alle Klassenzimmer der DDR. Bereits zuvor war Anna Seghers’ „Das siebte Kreuz“ ein bekannter Titel in den Schulen. Auch die Behauptung, die DDR habe den Massenmord und die Verfolgung der Juden ignoriert oder nie aufgearbeitet, hält einer Überprüfung nicht stand. Insgesamt widmeten sich 1.086 Publikationen aus DDR-Verlagen der jüdischen Geschichte, Religion und dem Alltagsleben. Zwischen 1945 und 1990 wurden mindestens 238 literarische Werke (darunter Romane, Novellen und Gedichte) zum Völkermord an den europäischen Juden veröffentlicht, wissenschaftliche Literatur ausgenommen![9]

Ein wesentlicher Bestandteil der Erinnerungspolitik in der DDR war es, die Opfer des Faschismus nicht zu vereinzeln oder in Kategorien aufzuteilen, sondern allen Opfern gleichermaßen ehrwürdig zu gedenken. Dabei nahm der Widerstand gegen den Faschismus eine besondere Rolle ein. Das bedeutete jedoch nicht, dass die spezifischen Ursachen der Verfolgung und die Umstände von Opfergruppen ausgeblendet wurden.

Denkmäler und Mahnmale für Opfer des Faschismus prägten zunehmend die Stadtbilder der DDR. Diese wurden oftmals in Absprache mit antifaschistischen Widerstandskämpfern und mit Unterstützung von Arbeitskollektiven errichtet. Mit Buchenwald, Ravensbrück und Sachsenhausen wurden Drei große Nationale Mahn- und Gedenkstätten geschaffen die weltweite Bekanntheit erlangten.

Am Jahrestag der Befreiung vom Faschismus, sowie dem Tag der Opfer des Faschismus, aber auch anlässlich der Befreiung einzelner Konzentrationslager oder an Orten faschistischer Verbrechen füllten sich die Straßen und Gedenkorte jährlich mit breiten Menschenmassen. Durch solche Veranstaltungen in enger Zusammenarbeit mit Schulen, Universitäten, Betriebskollektiven und FDJ-Gliederungen wurde die Gedenkstättenarbeit zu einem zentralen Bestandteil politischer Bildungsarbeit.[10]

Antifaschistische Massenorganisationen und ihre Arbeit

Alle Parteien, Organisationen und Verbände mussten sich auf Basis der antifaschistischen Ordnung der DDR gründen und ihre Arbeit danach ausrichten. Alle Massenorganisationen durchzog ein klares Bekenntnis zur Völkerverständigung und zur internationalen Solidarität.

Während der Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands regelmäßig sondierte, wie sich eine kämpferische antifaschistische Kultur entfalten ließe, partizipierte der Demokratische Frauenbund Deutschlands (DFD) an internationalen Konferenzen gegen Krieg und Faschismus.[11] Die Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft organisierte regelmäßig die Verständigung und den kulturellen Austausch mit den Völkern der Sowjetunion. Der Freien Deutschen Jugend (FDJ) oblag neben den Institutionen der Volksbildung maßgeblich die antifaschistische Erziehung der Jugend. Sie organisierte gemeinsame Ausflüge und Aktivitäten, wie bspw. Gespräche mit Opfern des Faschismus oder dem Besuch von Konzentrationslagern. Auf internationalen Konferenzen widmete sich die FDJ nicht nur dem historischen Faschismus, sondern warnte auch immer wieder vor den Machenschaften deutscher Faschisten in der BRD.[12]

Das Komitee der antifaschistischen Widerstandskämpfer spielte in der antifaschistischen Politik eine besondere Rolle. Es setzte sich im Jahr 1953 als Vereinigung vieler verschiedener Vereine und Gruppen von KZ-Häftlingen zusammen: Jüdische, christliche, liberale, sozialdemokratische oder kommunistische Gruppen waren gleichberechtigt vertreten.[13] Sie alle erhielten Sozialleistungen für Opfer des Faschismus und betreuten gleichzeitig die korrekte Vergabe dieser. Verfolgte und Widerstandskämpfer erhielten in der DDR höhere Löhne, besseren Zugang zu Lebensmitteln und medizinischer Versorgung, sowie mehr Urlaubstage.[14]

Das Komitee gliederte sich in 15 Bezirks- und 111 Kreiskomitees und war gleichzeitig in der Nationalen Front der DDR vertreten.[15] Neben der Betreuung von Opfern des Faschismus und der Organisation von Kundgebungen, Demonstrationen und Gedenkveranstaltungen veröffentlichte das Komitee regelmäßig Hefte und größere Schriften über Konzentrationslager, Widerstandsgruppen, Verbrechen und Massaker oder Fragen des aktuellen antifaschistischen Kampfes. Die Kasse des Komitees im Wert von 1,7 Millionen D-Mark wurde 1991 von der Treuhandanstalt einkassiert und geraubt.[16]

Antifaschistische Praxis

Die „operative Aufarbeitung“ oblag dem Ministerium für Staatssicherheit und den Justizbehörden der DDR. Diese Organe waren von Anbeginn ihrer Gründung mit untergetauchten Nazi-Kadern, faschistischen Saboteuren und Terroristen, sowie faschistisch motivierten Straftaten beschäftigt. Von faschistischen Verbrechern der Kriegszeit bis zu Hitlergruß zeigenden Schülern wurden sämtliche Straftaten penibel im NS-Archiv der Hauptabteilung IX/11 und IV der Staatssicherheit dokumentiert und verfolgt.[17] Das Justizministerium der jungen DDR sprach sich unter der Leitung der antifaschistischen Widerstandskämpferin Hilde Benjamin für klare und harte Urteile gegen Faschisten und Kriegsverbrecher aus. Die BRD-Justiz erklärte die zahlreichen Urteile gegen Nazi- und Kriegsverbrecher nach 1990 allesamt für gegenstandslos.[18] Die Entnazifizierung des Rechtssystems in der DDR hatte die Entlassung nahezu aller Nazi-Richter, Anwälte und Justizangestellten zur Folge. An ihre Stelle traten Volksrichter und Justizpersonal aus der Arbeiter- und Bauernschicht.[19]

Die Hauptabteilung IX/11 versorgte die anderen Abteilungen des Ministeriums für Staatssicherheit mit Informationen und kooperierte mit dem Generalstaatsanwalt der DDR bei der Verfolgung von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.[20] Durch die Arbeit der Staatssicherheit konnten zahlreiche Enthüllungen gegenüber ranghohen BRD-Politikern gelingen. Ein Höhepunkt dieser Arbeit stellte das 1965 erschienene Braunbuch über 1000 Kriegs- und Naziverbrecher in Staat, Wirtschaft, Armee, Verwaltung, Justiz und Wissenschaft der Bundesrepublik dar.[21] Der bürgerliche Historiker Götz Aly geht von einer Fehlerquote von nur 1% in den Recherchen aus.[22] In der Bundesrepublik wurde das Buch verboten. Derartige Recherchen nutzte die Staatssicherheit, um in Sonderfällen auch Personen über die Grenze der DDR zu entführen und vor ein Gericht zu stellen.[23]

Der Antifaschismus der DDR war außerdem fest mit den Prinzipien der Völkerfreundschaft und internationalen Solidarität verbunden. Solidaritätsdemonstrationen für Chile, Hilfsaktionen für griechische und portugiesische Antifaschisten, Kampagnen für Angela Davis und Nelson Mandela, sowie die DEFA-Filme über die Machenschaften Pinochets und Francos bildeten nur einen kleinen Teil dieser Solidaritätsarbeit ab. [24] Bis 1990 wurden neofaschistische Aktivitäten in der BRD genau von den Medien der DDR verfolgt und untersucht.

Der Aufbau einer neofaschistischen Bewegung in der BRD

Kontinuitäten in Staat und Politik

Die Kontinuitäten des Faschismus in der BRD sind weithin bekannt: Antifaschistische Organisationen wurden verfolgt und verboten. Neben der KPD und der FDJ, gerieten auch der Demokratische Frauenbund Deutschlands, die Deutsch-Sowjetische-Freundschaft und die Vereinigung Verfolgter des Naziregimes (VVN) ins Visier der Behörden. Die Nazi-Kontinuitäten im Staatsapparat der BRD waren gravierend: Noch Ende der 1960er Jahre hatten 75 Prozent der Mitarbeiter des BKA eine NSDAP-Mitgliedschaft,- 50 Prozent waren ehemalige SS-Mitglieder. In der Führungsebene des Justizministeriums lag die NSDAP-Quote 1966 bei 66 Prozent.[25] Die Schlüsselpositionen in Staat und Wirtschaft wurden mit 300 Repräsentanten von Monopolunternehmen wie der Flick AG, der Deutschen Bank oder der Thyssen AG besetzt.[26] Die deutschen Monopole restaurierten ihren imperialistischen Staatsapparat, mithilfe der USA, für die Anforderungen des Kalten Krieges: Westbindung, Antikommunismus und Remilitarisierung.

Wenn man die Zahl des bürgerlichen Historikers Wolfgang Benz heranzieht, können wir von 140.000 entlassenen Nazis in den westlichen Besatzungszonen ausgehen.[27] Eine nichtige Zahl – denn im 1951 erlassenen Gesetz 131 wurden alle Personen, die bis zum 8. Mai 1945 im öffentlichen Dienst arbeiteten, rehabilitiert und wiedereingestellt.[28] Dieses Gesetz stammte von einer Adenauer-Regierung, in der 16 von 25 Staatssekretären eine schwer belastete faschistische Vergangenheit aufwiesen.[29]

Das Bundesverfassungsgericht fand im Jahr 1972 eine eindeutige Antwort auf die Frage der Kontinuitäten. Die Richter konstatierten, dass das Grundgesetz davon ausgeht, „dass das Deutsche Reich den Zusammenbruch 1945 überdauert hat und weder mit der Kapitulation noch durch Ausübung fremder Staatsgewalt in Deutschland durch die alliierten Okkupationsmächte noch später untergegangen ist“. Mit der Errichtung der Bundesrepublik Deutschland wurde nicht ein neuer westdeutscher Staat gegründet, sondern „ein Teil Deutschlands neu organisiert […]. Die Bundesrepublik Deutschland ist also nicht ‚Rechtsnachfolger’ des Deutschen Reiches, sondern als Staat identisch mit dem Staat ‚Deutsches Reich’, – in Bezug auf seine räumliche Ausdehnung allerdings ‚teilidentisch’, so dass insoweit die Identität keine Ausschließlichkeit beansprucht.“[30]

Massenbasis und Impulsgeber

Der Neofaschismus hatte seine Massenbasis in verschiedenen SS- und Wehrmachts-Traditionsvereinen sowie im erzreaktionären und revanchistischen „Bund der Vertriebenen“, der eigenen Angaben zufolge 2 Millionen Mitglieder zählte.[31] In weiteren Verbänden und Landsmannschaften tummelten sich nicht nur CDU-Bundestagsabgeordnete, sondern auch alte SS-Offiziere.[32] Die SS-Traditionsverbände zählten 40.000 Mitglieder,- unter ihnen waren auch viele Bundeswehr-Offiziere.[33] Das Verhältnis des bundesdeutschen Konservatismus zum Neofaschismus, bringt CSU-Chef Franz Josef Strauß folgendermaßen auf den Punkt: „Man muß sich der nationalen Kräfte bedienen, auch wenn sie noch so reaktionär sind. Hinterher ist es immer möglich, sie elegant abzuservieren. Denn mit Hilfstruppen darf man nicht zimperlich sein“.[34] Die Netzwerke nationalkonservativer Unionspolitiker reichten tief in die neofaschistische Bewegung hinein. Diese sogenannten „Stahlhelmer“ waren immer wieder am Aufbau neofaschistischer Parteien beteiligt.

Mit dem Regierungsantritt der Sozialliberalen Koalition von SPD und FDP, sowie den Studentenprotesten von 1968/69, geriet einige Dynamik in die Reihen dieser neofaschistischen Strukturen, die wir genauer nachvollziehen müssen, um den Neofaschismus der Neunzigerjahre zu verstehen.

Ideologische Modernisierung

Der Neofaschismus vollzog ab den 1970ern zunehmend eine ideologische Modernisierung seiner Leitlinien. Die wesentliche ideologische Entwicklung bestand in einer Retuschierung der „nationalsozialistischen“ Ideologie durch eine Zuwendung zu präfaschistischen Ideologen.[35] Mit Bezügen auf Schriftsteller wie Ernst Jünger, Oswald Sprengler und Carl Schmitt ließ sich eine scheinbare Distanz zum „Nationalsozialismus“ herstellen.

Der Staatsrechtler Carl Schmitt skizzierte in den 1920ern Ideen von völkischem Lebensraum und autoritärer Staatsführung, die unter Konservativen und Faschisten großen Anklang fanden.[36] Der Schriftsteller Oswald Sprengler war begeisterter Rezipient des italienischen Faschismus und entwarf ein autoritäres Führerstaatsmodell nach dem Vorbild Julius Caesars.[37] Ernst Jünger errang nach 1918 große Bekanntheit mit seinen militaristischen Weltkriegsromamen.[38] Im Wesentlichen gleichen sich all diese Vordenker in der Zusammenführung des zeitgenössischen Rechtskonservatismus mit der aufkeimenden faschistischen Ideologie.

Eine Schlüsselfigur bei der ideologischen Neuformierung der neofaschistischen Bewegung nach 1945 war der Schweizer Armin Mohler. Mit seiner Dissertation „Die Konservative Revolution in Deutschland 1918–1932“ aus dem Jahr 1950 legte er einen der wichtigsten Grundlagentexte für die Neue Rechte vor. Er entnazifizierte und kanonisierte Autoren wie Schmitt, Jünger und Sprengler und reihte sie in die Tradition der „Konservativen Revolution“ ein.

Nach dem Krieg engagierte Mohler sich als Privatsekretär von Ernst Jünger und blieb zeit seines Lebens in engem Kontakt mit Carl Schmitt.[39] Mohlers Ideen schienen schnell Anklang in herrschenden Kreisen zu finden: Ab den 1960ern engagierte ihn die Siemens-Stiftung als Vorsitzenden. Als regelmäßiger Autor für Zeitungen wie die Zeit oder die Welt erlangte Mohler erheblichen Einfluss auf den westdeutschen Konservatismus und unterhielt Kontakte zur französischen Neuen Rechten. Durch seine Verbindungen zu Franz Josef Strauß verfügte er über einen direkten Zugang zur Unionspoltik.[40] Alle größeren Parteien, Verlage und Arbeitskreise, die der Neuen Rechten nahe standen, trugen später seine ideologische Handschrift. Sein Einfluss reichte tief hinein in die Führungsriegen der Deutschen Volksunion (DVU) und der Republikaner (REP). In der Criticon oder der jungen Freiheit schrieb er nicht nur regelmäßig, sondern leistete auch Aufbauhilfe. Der Mohler-begeisterte Verleger und neurechte Stratege Götz Kubitschek bezeichnete ihn später als „Vordenker und Mentor unseres politischen Milieus“.[41] In der Siemens-Stiftung zog er noch bis 1985 die Fäden und scharte zahlreiche Gleichgesinnte um sich.[42] Es wäre falsch, die Modernisierung faschistischer Bewegungen allein ihm zuzuschreiben. Er sei an dieser Stelle als prominenter Vertreter einer ganzen Tendenz beleuchtet, nicht als alleiniger Initiator.

Eine ausführliche Zuwendung zu Theorien und Konzepten der Neuen Rechten würde für diese Broschüre den Rahmen sprengen. Der wohl wichtigste Grundsatz besteht in der Metapolitik: Kampf um die kulturelle und politische Hegemonie im vorpolitischen Raum. Wofür man in den Fünf Jahrzehnten nach 1945 nur eine Handvoll Verlage, Zeitschriften und Studienzentren zur Verfügung hatte, steht heute ein breites Netz aus Medien, aktionistischen Gruppen und Verlagen zur Verfügung. Während die Neue Rechte historisch Parteiprojekte unterstützend begleitete, ist sie heute um die AfD organisiert. Das Ziel bleibt, abseits der Parteipolitik eine moderne neofaschistische Bewegung aufzubauen. Hinzu kommt, den Einfluss von Neofaschisten in der Partei zu stärken.

Die NPD, die DVU und die Republikaner präsentieren drei Parteiaufbauprojekte im Sinne dieser Reorganisierung und Modernisierung. Alle Drei, besonders die Republikaner, sind von den Ideen der Neuen Rechten beeinflusst. Sie alle sind in erster Linie Projekte des deutschen Monopolkapitals zur Aufstellung einer neofaschistischen Sammlungspartei. Die Ideen der Konservativen Revolution, sowie die Herkunft aus dem rechten Rand der CDU einen diese drei Projekte. Sie entstanden als Antworten auf die Krisen des Konservatismus.

Für ein besseres Verständnis davon, welche Kräfte sich in den Neunzigerjahren in Ostdeutschland breitmachten, wollen wir NPD, DVU und Republikaner kurz vorstellen.

Die NPD

Der sowjetische Historiker Frumkin offenbart im Verhältnis NPD-CDU/CSU eine interessante historische Kontinuität: „Trotz der Mißerfolge und Niederlagen der Neonazis in den letzten Jahren braucht das Monopolkapital der BRD die NPD und die anderen neonazistischen Gruppierungen. Und vor allem werden sie von der CDU/CSU benötigt, der politischen Hauptpartei der aggressiven Kreise des Monopolkapitals in der BRD. Die NPD funktionierte schon als „Stoßtrupp der CDU/CSU“, als diese an der Spitze der Bonner Regierung standen. CDU/CSU konnten immer weiter nach rechts rücken und sich den Anschein geben, als wollten sie die „gemäßigte“ und „liberale“ Linie gegen den „Extremismus“ und „übertriebenen“ Nationalismus der NPD verteidigen.“[43]

Die NPD achtete trotz, und vielleicht gerade wegen, ihrer dutzenden Nazi-Biografien darauf, einen „gesitteten Konservatismus“ zu vertreten. Die Partei hielt dabei gute und persönliche Kontakte zur CDU/CSU und ließ sich vom Bonner Verteidigungsministerium, dem Bundesverband der deutschen Industrie[44] sowie von Teilen der Bundeswehrführung finanzieren.[45] Durch Inserate von Bayer und Bertelsmann wurde die Bekanntheit der Partei gezielt gesteigert.[46]

Nach dem Einzug der Partei in nahezu alle Landtage der BRD, verfehlte sie 1969 den Einzug in den Bundestag nur knapp,- scharfe Diskussionen und Abspaltungen waren die Folge.[47] 1971 war die Partei bereits auf die Hälfte ihrer Mitglieder (14.000) geschrumpft und deutlich stärker vom offen neofaschistischen Flügel der Partei dominiert. Damit einher ging das schlechte Image der Partei als extremistische Splittergruppe.[48]

Die Streitigkeiten in der NPD um einen nationalkonservativen Kurs entgegen dem Willen militanter Gruppierungen sorgten für Richtungskämpfe und Unklarheiten, die letztlich zur anhaltenden Krise der NPD in den 1970ern führten.

Deutsche Volksunion

Um die SPD und FDP, aber auch die CDU selbst unter Druck zu setzen, inspirierte Franz Joseph Strauß (CSU) 1971 die Gründung der neofaschistischen Deutschen Volksunion (DVU).[49] Sie sollte fortan die Funktion erfüllen, welche die NPD durch ihren Abwärtstrend nicht mehr gewährleistete.

Gerhard Frey, Gründer, Geldgeber und politischer Führer, war der Kandidat für ein solches Projekt. Er pflegte enge Beziehungen zur CSU und Franz Joseph Strauß und war durch sein millionenschweres Verlagsimperium in die Kreise des deutschen Kapitals integriert.[50] Sein Beziehungsgeflecht reichte von BND-Gründer Reinhard Gehlen bis zum BRD-Innenminister Seidl. Mit dem ab 1969 einsetzenden Abwärtskurs der NPD, begannen Pläne zur Formierung einer neuen Partei. Frey beklagte, dass die NPD „zu eng“ angelegt gewesen sei, und sprach sich für eine offenere Partei aus. Die DVU-Mitgliederzeitung schrieb 1971: „Letzter Anlass für die Gründung war die sich steigernde Kapitulationspolitik der roten Regierung gegenüber dem Osten, insbesondere die Verträge von Moskau und Warschau … Die DVU ist keine Partei. Sie will alle verfassungstreuen Kräfte von mitte bis rechts zusammenführen“[51] Die rechtskonservative Stahlhelmfraktion innerhalb der Union versprach sich von der DVU-Gründung einen ständigen politischen Druck auf CDU und CSU, der die Partei nach rechts zieht. An der DVU-Gründungskonferenz beteiligten sich mehrere NPD-, CDU- und CSU-Mitglieder, sowie zahlreiche Altnazis.[52]

Die Deutsche Volksunion konnte sich durch die umfangreichen finanziellen Mittel und Netzwerke Freys beständig formieren und ab 1976 zu einer festen politischen Kraft heranwachsen. In den 1980er Jahren sollte die Partei auf eine Mitgliederstärke von anfänglichen 15.000 bis 25.000 ansteigen und in den 1990ern erste größere Wahlerfolge verzeichnen.[53]

Die Republikaner

Mit dem Niedergang der sozialliberalen Regierung und dem neuen Antritt der CDU/CSU im Jahr 1982/83 entstand zehn Jahre nach der DVU-Gründung ein neuer Impuls. Der radikal-antikommunistische, rechte Flügel der CDU war entsetzt über die, von Franz Joseph Strauß bewilligten, Milliardenkredite an die DDR und den vermeintlichen Linkskurs in der CDU/CSU. Dies führte 1983 zur Gründung der Republikaner durch die CSU-Mitglieder Ekkehard Voigt und Franz Handlos.[54] Ein weiteres Gründungsmitglied, der Fernsehmoderator Franz Schönhuber, war 1981 wegen beschönigender Aussagen zur Waffen-SS aus dem Dienst entlassen wurden.[55] In den Jahren zwischen 1985 und 1989 kletterte die Mitgliederzahl der Republikaner von 2.500 auf 25.000 und die Partei zog in mehrere Landtage ein.[56]

Der Konservatismus in der Partei wurde zunehmend um nationalistische und revanchistische Ideen ergänzt. Hinter dieser Entwicklung standen die Politik Schönhubers und die parteinahe Denkfabrik „Deutschlandrat“. Dieser „Deutschlandrat“ entstand als Arbeitsgruppe der Siemens-Stiftung.[57] Vorsitzender Franz Schönhuber konnte sich mit seinem Kurs der Unterstützung aus den Reihen der mitgliederstarken Vertriebenenverbände sicher sein und die Partei früh für zahlreiche Neofaschisten öffnen.[58]

Verlage, Zirkel und Arbeitsgruppen

Eine nennenswerte Entwicklung dieser Neuorientierung in der neofaschistischen Bewegung war die Gründung des Thule Seminars im Jahr 1980. Die von Pierre Krebs und dem Verlegerehepaar Grabert in Kassel gegründete Denkfabrik versammelte zahlreiche Mitglieder von CDU/CSU, NPD und DVU mit dem Ziel, Strategiedebatten „zur Erringung der kulturellen Hegemonie“ zu führen und eine „Kulturrevolution von rechts“ durchzuführen.[59] Das 1979 gegründete Studienzentrum Weikersheim verfolgte ähnliche Ziele und wurde durch die Daimler-Benz-Stiftung finanziert.[60]

1986 entstand ein weiteres, wichtiges Organ zur Debatte und strategischen Orientierung: dieJunge Freiheit. Die Zeitung richtete sich vorrangig an studentische Kreise und widmete sich „Aktivitäten im nationalkonservativen vorpolitischen Raum“.[61] Sie vollzog damit den Spagat zwischen Konservatismus und Neofaschismus. Auch die Gründer des Instituts für Staatspolitik Karlheinz Weitzmann und Götz Kubitschek schrieben regelmäßig für die Junge Freiheit, welche ab den 1990ern auch Sommeruniversitäten organisierte. Heute sind zahlreiche Mitglieder und Sprecher der AfD ehemalige Autoren des Blattes.[62] Der CDU-Stahlhelmer und spätere AfD-Bundessprecher Alexander Gauland offenbarte in einem Interview: „Wer die AfD verstehen will, muss die ,Junge Freiheit’ lesen.“[63]

Im Theorieorgan Criticon wurde breit darüber diskutiert, wie Parteien wie die Deutsche Volksunion (DVU) und Die Republikaner dazu beitragen können, vermehrt Einfluss auf den Konservatismus in Deutschland zu nehmen. [64] 1989 formulierte der neurechte Ideengeber Karlheinz Weißmann: „In dieser Perspektive erscheinen die Republikaner eher als erster Aggregatzustand einer künftigen konservativen Basisbewegung, die innerhalb und außerhalb des parlamentarischen Raumes agieren muss.“[65] Das Umfeld der rechten Parteienlandschaft ist nicht zu unterschätzen. Dort wurden richtungsweisende Diskussionen geführt und Netzwerke geknüpft, die den Aufstieg und Niedergang der Parteien überdauerten.

Eine Arbeitsgruppe des Institutes für Staatspolitik zieht folgenden Schluss: „Allerdings ist schwer vorstellbar, dass es ohne Zusammenbruch des Ostblocks und die Wiedervereinigung Restdeutschlands so rasch zu einer Renaissance der konservativen Rechten gekommen wäre.“[66] Die Politik der BRD, die großen Medienhäuser und Geheimdienste lieferten die nötigen Argumente, Finanzen und Straffreiheiten für die Wiedergeburt rechten Terrors und Fremdenhasses.

Neofaschismus in der DDR

Die immer offeneren Auflösungstendenzen im Sozialismus brachten in den späten 1980er Jahren auch vermehrt neofaschistische Aktivitäten in der DDR hervor. Zusammenschlüsse von Neonazis vor der Grenzöffnung waren maßgeblich von faschistischen Strukturen aus der BRD und ihrer Subkultur beeinflusst. Diese Gruppierungen waren marginal und wurden (wie jegliche faschistische Propaganda) strafrechtlich verfolgt.[67] Die Größe neofaschistischer Zusammenhänge überstieg kaum die von Kleingruppen mit zehn bis zwölf Anhängern.[68]

Und dennoch: In Teilen gewaltorientierter Fußballfans und der ohnehin von Antikommunismus geprägten „Subkultur“ in der DDR entstanden rassistische und nationalistische Skinhead-Gruppen, nach westlichem Vorbild.[69].

Solche Entwicklungen wurden öffentlich aufgegriffen. Die Aktuelle Kamera berichtete umfangreich über Grabschändungen auf dem jüdischen Friedhof in Ostberlin. Filme wie „Unsere Kinder“ setzten sich mit der entstehenden neofaschistischen Szene auseinander.[70] Der Gerichtsprozess gegen die neofaschistischen Schläger von der Zionskirche wurde medial begleitet.[71]

Die Behörden der DDR, die solche Umtriebe genau beobachteten, reagierten umgehend mit Repressionsmaßnahmen. Allein im Jahr 1988 wurden 94 Skinheads für Hetze und Fremdenfeindlichkeit verhaftet. Eine Arbeitsgruppe des Innenministeriums zur Erforschung und Bekämpfung der rechten Skinheads wurde aufgestellt. In FDJ-Gliederungen wurden diese Entwicklungen diskutiert und sich über mögliche Gegenmaßnahmen beraten.[72]

In den Diskussionen der FDJ wurde gleichermaßen ein schwindender Einfluss auf die Jugend konstatiert. Gleichzeitig ergaben die Gerichtsprozesse gegen die faschistischen Schläger, dass bereits in den Arbeits- und Schulkollektiven kaum eine Auseinandersetzung mit der Denk- und Handlungsweise der Neonazis stattfand. Eine Ursachenforschung der Sektion Kriminalistik der Humboldt-Universität zu Neofaschisten und Rechtsradikalen ergab im Dezember 1989, dass die gezielte Agitation westdeutscher Neofaschisten sowie die gesellschaftlichen Probleme in der DDR zwei Hauptursachen darstellten.[73]

Die Vermittlung antifaschistischer Inhalte in den Jugendprogrammen und dem Schulunterricht der DDR war offensichtlich nicht mehr so fruchtbar wie zu Beginn der DDR. Auch die antifaschistischen Massenorganisationen standen teilweise weit abgeschlagen neben ihren eigentlichen Aufgaben und häuften Karteileichen an. Anspruch und Wirklichkeit des DDR-Antifaschismus klafften immer offener auseinander. Das schrittweise Zusammenbrechen des Arbeiter- und Bauern-Staates zeigte sich am deutlichsten im Versagen der Massenorganisationen und der SED, welche die Interessen und Entwicklungen in der Gesellschaft weder konstruktiv aufnehmen konnten, noch dazu fähig waren mit Unzufriedenheiten umzugehen. Wo die gesellschaftlichen Organisationen des Sozialismus versagten und nicht mehr einen Ort der Kollektivität und des gemeinsamen Zusammenlebens darstellten, entstanden Individualismus, Zynismus, Rückzug ins Private und Apolitische oder eben in Szenen und Subkulturen wie jene der Neonazis.

Die Untersuchungen der Arbeitsgruppe des DDR-Innenministeriums legten offen, dass sich Neo-Nazis aus Ost und West konspirativ trafen und austauschten: „Das Knüpfen von kommunikativen Verbindungen diente der Entwicklung von Kommunikationsbeziehungen. Die Kommunikation diente dem Transport von Informationen und dem Materialaustausch. Diese Kooperation war daher geeignet, den beteiligten Gruppen Anstöße zur weiteren Entwicklung zu geben. Um kooperationsfähig zu sein, müsste man etwas „bieten“ können, mit Organisationsqualität und Erfolgen eigener Aktivitäten aufwarten können.“[74] Besonders häufig seien Propagandamaterialien der Republikaner, der Freien Arbeiterpartei (FAP) und der NPD durch konspirative Treffen in der DDR in Umlauf gebracht worden.[75] Hinzu kam die von V-Leuten infiltrierte Nationalistische Front (NF), die Kontakte in die Skinhead- und Hooliganszene der DDR aufbaute.[76] Kader der Nationalistischen Front nutzten beispielsweise Kontakte hinein in Ostberliner Fußballclubs wie Union Berlin und BFC-Dynamo. Anführer Andreas Pohl erhielt deswegen ab 1985 ein Einreiseverbot in die DDR.[77]

Die Ermittlungen der Staatssicherheit ergaben ein rechtsradikales Personenpotential von 1067 Personen, größtenteils Skinheads. Die Rechtsradikalen waren immer besser mit westdeutschen Neofaschisten vernetzt. Sie nutzten ihre Musik und ihr Propagandamaterial.[78] Kaderschulungen, eigene Organe, größere Vernetzungsmöglichkeiten, geschweige denn staatliche Finanzierung oder Unterstützung – das war undenkbar, solange die SED an der Macht blieb.

Die antifaschistische Kultur und Bildung wurde von der Paralyse und Entfremdung nahezu aller Organisationen der DDR erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Zahlreiche nach 1990 vorgenommene Studien weisen zwar eindeutig nach, dass die ostdeutsche Gesellschaft ein deutlich höheres „Problembewusstsein und Wissen über die faschistische Vergangenheit“ hatte – und zwar in allen Generationen. Ein Abwärtstrend der Jahrgänge ab 1972 ist trotzdem an verschiedenen Stellen deutlich. Selbst diese Generation übertraf dennoch weiterhin den Wissensstand der BRD-Bevölkerung.[79] In diesem Abwärtstrend zeigt sich das Problem der DDR-Organe mit Generationen umzugehen, die in den Sozialismus hineingeboren wurden und viele politische und soziale Errungenschaften für selbstverständlich hielten.

Eine Emnid-Umfrage aus dem Jahr 1991 stellte fest, dass 16% der westdeutschen Bevölkerung eine „extrem antisemitische“ Einstellung vertraten, während dies nur für 4% der DDR-Bevölkerung zutraf.[80] Deutlicher werden diese Unterschiede anhand von Straftaten. In 40 Jahren DDR wurden 85 jüdische Friedhöfe geschändet. Die BRD verzeichnet im gleichen Zeitraum 1400 Grabschändungen.[81]

Vor Öffnung der Grenze waren von der BRD freigekaufte Faschisten ein bedeutender Faktor zum Aufbau von Verbindungen in die DDR hinein. Im Gegensatz zur BRD waren die Gefängnisse der DDR gefüllt mit alten und neuen Nazis. Sie saßen ein für Verbrechen im Hitlerfaschismus oder Rassenhetze, Gewaltaktionen oder Propaganda in der DDR – häufig jedoch in den gleichen Gefängnissen und mit Möglichkeiten zum Austausch untereinander.[82] Um sich Devisen zu beschaffen, überließ die DDR Häftlinge, die ohnehin ausreisen wollten, der Bundesrepublik und erhielt im Gegenzug mehrere tausend D-Mark pro Häftling. Von dem Geschäft profitierten auch dutzende Faschisten, da sie in den Gefängnissen kaum politische Arbeit leisten konnten.[83] Sie erhielten in der BRD ihre Freiheit, galten zum Teil als politisch Verfolgte und konnten ihre Arbeit wieder aufnehmen. An diesem Beispiel wird besonders deutlich, zu welch fatalen Fehlschlüssen das Devisenproblem in der DDR führen konnte.

Unter den freigekauften Faschisten waren nicht wenige, die nach 1990 wieder ihre Arbeit im Osten aufnahmen. Da war beispielsweise, der 1967 inhaftierte und ein Jahr später freigekaufte, Faschist Arnulf Priem. Er konnte seine Erfahrungen aus der DDR in Michael Kühnens Netzwerk „Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front“einbringen. Auch ein späterer Cottbusser Führungskader des Netzwerkes war in den 1980ern zuerst für Verbindungsaufnahme zu Westnazis inhaftiert worden, wurde dann aber freigekauft und ebenfalls in das besagte Netzwerk aufgenommen.[84] Der Rechtsterrorist Josef Kneifel, welcher im Rahmen eines Agentenaustausches 1987 in die BRD gelangte, konnte sich fortan als „Opfer des Stalinismus“ erfolgreich in Szene setzen. Der selbsternannte Freiheitskämpfer gegen die SED-Diktatur organisierte sich in der NPD-Gefangenensolidarität und unterhielt später Verbindungen zum NSU.[85]

Das Netzwerk Kühnens stellte sich in den 1980ern zunehmend zu einer breiten Dachorganisation auf, die nicht nur Kontakte in die DDR pflegte, sondern auch bestens mit Neofaschisten aus den USA vernetzt war.[86] Die Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front (GdNF) unterhielt dutzende Vorfeldstrukturen und enge Kontakte zu zahlreichen Parteien.[87] Nicht nur die Vorfeldorganisationen, sondern auch die Führungsriege waren mit V-Leuten durchsetzt, die ihre Verfassungsschutzgehälter in die politische Arbeit investierten.[88] Selbst der Anführer Michael Kühnen unterhielt Kontakte zum Verfassungsschutz. Während das niedersächsische Landesamt für Verfassungsschutz sämtliche Akten zu diesen Umtrieben und Netzwerken nicht mehr vorfinden kann, deckt ein Dossier der Staatssicherheit die Verbindungen auf. Die Staatssicherheit, welche seit 1970 Beweismittel zu Kühnen sammelte und seine politische Arbeit genau beobachtete, stellte in einem Bericht fest, dass Kühnen nach einer Haftentlassung 1982 mit einem Fahrzeug des niedersächsischen Verfassungsschutzes (LfV) vom Gefängnis abgeholt wurde.[89] Der überlieferte „Sachstandsbericht“ der für funkelektronische Aufklärung zuständigen Hauptabteilung (HA) III zog folgendes Fazit: „Möglicherweise war die mehrjährige Inhaftierung des K. dazu genutzt worden, ihn als Informanten oder für eine Zusammenarbeit in anderer Form zu gewinnen.“[90] Wenige Jahre später entwickelte Kühnen ein Strategiepapier für die Dachorganisation GdNF, namens „Arbeitsplan Ost“. Im Falle des Zusammenbruchs der DDR solle übergesiedelt werden, um in Ostdeutschland rechte Strukturen aufzubauen. Die Grenzöffnungen vom 9. November 1989 gaben den Startschuss. Michael Kühnen konnte laut eigenen Aussagen, „mithilfe ortsansässiger Kameraden“ einen Grenzübergang passieren.[91] Dutzende neofaschistische Kader folgten Kühnens Polit-Joint-Venture in die DDR.

Aufbau einer neofaschistischen Bewegung in Ostdeutschland

Amnestie für Faschisten

Die in der DDR (ab 1989) aktiven Neofaschisten bauten Strukturen und Gruppen auf und gingen rasch dazu über, Immobilien und Häuser zu kaufen oder zu besetzen, um ganze Stadtviertel zu dominieren. Es sollte nicht lange dauern, bis diesem, vor allem auf die Jugend fokussierten Aufbau, Gewaltakte und Pogrome gegen Antifaschisten und Ausländer folgten. Unter der Schirmherrschaft Michael Kühnens und des Netzwerkes Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front, wurden Ableger der FAP und NPD aufgebaut und dutzende neue Organisationen gegründet.[92] Unter die Montagsdemonstrationen mischten sich immer häufiger und auffälliger neofaschistische Akteure, die einen Anknüpfungspunkt im antikommunistischen Charakter der Demos fanden. Der Ruf „Wir sind ein Volk“ wurde zum Bindeglied zwischen Konservativen, Neofaschisten und einer Breite an Montagsdemonstranten. Neofaschisten konnten spätestens ab März 1990 unwidersprochen mit Bannern und Transparenten auftreten.[93] In einigen Orten stellten sie Ordner und gingen am Rande der Einheitsdemonstrationen bewaffnet auf linke Gegendemonstranten los. Eine Amnestie für „politische Gefangene der DDR“ (unter ihnen viele Skinheads) vom 6. Dezember 1990 stärkte schrittweise, von einer Entlassung zur Nächsten, die Reihen der Neofaschisten.[94] Unter Ihnen waren auch die Schläger vom Überfall auf die Zionskirche 1987 sowie der spätere „Führer von Berlin“, Ingo Hasselbach.[95] Die größtenteils entweder freigelassenen oder aus Westdeutschland eingereisten faschistischen Kader unterstützten nicht nur den Aufbau von Strukturen und Netzwerken, sie tourten auch mit Vorträgen und als Redner quer durch die ehemalige DDR. Auch Faschisten aus anderen Ländern beteiligten sich an diesem Aufbau. So wurde beispielsweise, auf Einladung der Deutschen Volksunion, David Irving nach Dresden eingeladen, um in mehreren Reden den Mythos des „alliierten Bombenholocausts“ zu prägen. Die Kosten für solche Ausflüge und Veranstaltungen übernahm der Verlagsmillionär und DVU-Gründer Frey.[96] Der Bombenholocaust-Mythos mobilisiert bis heute Neonazis rund um den 13. Februar nach Dresden.

In Berlin gründete der freigelassene Neonazi Ingo Hasselbach in Zusammenarbeit mit Michael Kühnen die Nationale Alternative. Die 800 Mitglieder starke Organisation besetzte ein Haus und hortete dort über 100 Maschinengewehre und 20 Panzerfäuste. Gegen das Haus in der Weitlingstraße fanden regelmäßig antifaschistische Demonstrationen statt.[97]

In Cottbus überließ Kühnen dem Österreicher Gottfried Küssel die Führung. Der gewaltbereite Faschist und Holocaustleugner gilt als politischer Ziehvater Martin Sellners, der sich heute, im Gegensatz zu Küssel, um ein weniger offen-faschistisches Image bemüht.[98]

Übersiedeln, Anheizen, Losschlagen

Die gesteigerte Aktivität dieser neofaschistischen Gruppen ging Hand in Hand mit Gewaltexzessen und Pogromen. Jüdische Friedhöfe und Gräber für Rotarmisten und Kommunisten wurde verschandelt. „Sau Juden“ und „Juden Raus“ Schmierereien wie jene am Grab von Helene Weigel und Bertolt Brecht waren kein Einzelfall.[99] Auch die Gedenkstätte am Treptower Park fiel neofaschistischen Randalierern zum Opfer, die Sarkophage und Statuen zu Ehren der sowjetischen Befreier wurden mit faschistischen Losungen beschmiert. Die Aktion hatte einen starken antifaschistischen Protest zur Folge, dem sich am 3. Januar 1990 250.000 DDR-Bürger anschlossen.[100] Auf Montagsprotesten und eigens organisierten Demonstrationen waren zum ersten Mal seit dem Putschversuch vom 17. Juni 1953 wieder lautstark rechtsradikale Parolen wie „Rotfront Verrecke“ oder „Kanaken Raus“ zu hören.[101]

Den Parolen und Schmierereien folgten Angriffe und Pogrome. 1992 wurden so viele rechtsradikale Gewaltdelikte verzeichnet, wie nie zuvor seit 1949 auf dem Gebiet der BRD. Ohne das bewusste Wegschauen bundesdeutscher Behörden, sowie die Aufbau-Unterstützung durch den Verfassungsschutz wäre das undenkbar gewesen. In allen ostdeutschen Städten konnten rechtsradikale Mobs nahezu Angriffe und Brandanschläge verüben.[102] Als Antwort von Unten entstand organisierte antifaschistische und migrantische Gegenwehr.

In Hoyerswerda und Rostock konnten gewalttätige Mobs tagelang Jagd auf Ausländer machen. Diejenigen, die klatschten und zuschauten, waren nicht nur durch die faschistischen Gruppen mobilisiert worden, sondern vorrangig durch die rassistischen Hetzkampagnen in den deutschen Medien. Sie machten sich als geistige Brandstifter mitschuldig. Die tagelangen Verfolgungen und Angriffe auf Ausländer wurden medial flankiert von Berichterstattungen über das sogenannte „Asylproblem“, während die Polizei die Faschisten gewähren ließ.[103]

In der Nacht vom 2. zum 3. Oktober 1990, der Nacht zur endgültigen Annexion der DDR, griffen über 1500 bewaffnete Neonazis in teils pogromartigen Situationen Antifaschisten, Hausbesetzer und Vertragsarbeiter in der DDR an. Insgesamt kam es zu 30 gewalttätigen Angriffen in verschiedenen Städten.[104]

Staatsgelder von Jugendministerium und Geheimdienst

Im gleichen Zeitraum goss die Bundesjugendministerin unter Merkel weiter Öl ins Feuer und stellte 20 Millionen D-Mark für „Jugendarbeit im Osten“ zur Verfügung. Das Geld floss in Projekte und Räumlichkeiten, in denen sich Neonazis organisierten. Unter dem Vorwand der „akzeptierenden Jugendarbeit“ flossen Staatsgelder aus kommunalen Fonds in rechte Szenetreffs, die sich selbst überlassen wurden. Sozialarbeiter und Personen in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen standen vielerorts einer Übermacht rechter Jugendlicher gegenüber. In einem NDR-Interview vom Oktober 1992 erklärt der junge Neonazi Andreas Irrgang gelassen, wie sie Gelder und Räume vom Jugendamt und Rat der Stadt beantragen konnten, um Plakate für die Jungen Nationalisten (JN) herzustellen. Viele Nazis konnten sich auf diese Weise schnell in der Jugendarbeit mit einer sicheren Anstellung wiederfinden und sich die Organisation rechter Zeltlager als soziale Arbeit auszahlen lassen. All das hatte System: Merkel hatte, wie ein Interview beweist, Kenntnis von der rechten Unterwanderung und blieb tatenlos.[105]

Faschisten konnten sich mit finanzieller Unterstützung des Verfassungsschutzes und weitestgehend unbehelligt von der Polizei auf dem Gebiet der DDR breitmachen und in allen großen Städten Netzwerke und Strukturen aufbauen, die vorher verboten und verfolgt worden wären. Die Gewaltexplosion der frühen 1990er kostete Dutzende Leben und ist bis heute nicht aufgeklärt. Die bundesdeutsche Politik unterstützte diese faschistische Siedlungsbewegung durch ihr Wegschauen und profitierte maßgeblich von ihr, während Springerpresse und Co. mit ihrer „Das Boot ist voll“-Rhetorik das passende Futter lieferten.

Dieser ganze Prozess, den wir hier bruchstückhaft abbilden konnten, verlief als politisches Projekt der Konterrevolution und zur Niederschlagung einer ganzen Gesellschaft. Die Baseballschläger-Stiefelnazis waren nur ein kleines, wenn auch sehr bedeutsames, Zahnrad in dieser gesamten Entwicklung.

Antifaschistischer Widerstand

Antifaschistische Gruppen, Bewegungen und Aktionen lassen sich vor allem auf drei gesellschaftliche Ebenen zurückführen. Da waren einerseits erste Antifa-Gruppen, die bereits in der späten DDR entstanden und sich infolge der politischen Entwicklungen ausbreiteten. Außerdem gingen von den reformistischen Überbleibseln der SED, der Partei Demokratischer Sozialismus (PDS, heute die LINKE), einige antifaschistische Bestrebungen aus. Zu guter Letzt gingen auch immer wieder spontane Protest- und Gedenkaktionen aus der ehemaligen DDR-Bevölkerung selbst hervor.

Vor allem weite Teile der ostdeutschen Antifa-Bewegung gründeten sich auf einem antikommunistischen Konsens und in harter Gegnerschaft zur DDR.[106] Antiimperialismus wurde als Teil der „DDR-Ideologie“ den roten K-Gruppen in Westdeutschland überlassen, von denen man sich weitestgehend abgrenzte. Aus den politischen Prozessen im Rahmen der DDR-Annexion gingen beispielsweise auch die Antideutschen hervor. Die Entwicklung antifaschistischer Bewegungen und migrantischer Selbstorganisierung im Kontext der Konterrevolution wäre einen eigenen Text wert. An dieser Stelle sei lediglich auf diese Drei Phänomene verwiesen.

Soziale Ursachen und Desorganisierung

Mit dem „Einigungsvertrag“, der „Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion“, dem „Rückgabe-vor-Entschädigungs-Gesetz“, der „Altschuldenregelung“, sowie der vom Bund garantierten Straffreiheit für die Treuhandanstalt wurde der Ausverkauf vorbereitet und ermöglicht.[107] 1993 fanden sich 3 Millionen DDR-Bürger in Arbeitslosigkeit wieder.[108] Nahezu sämtliche Großbetriebe und Kombinate der DDR wurden eingestampft oder Investoren hinterhergeworfen. Das einstige Volkseigentum wurde zu 85 Prozent an Westdeutsche, zu 10 Prozent an internationale Investoren und nur zu knapp 5 Prozent an Ostdeutsche übertragen.[109] Faktisch wurden Vermögenswerte in der Höhe von 850 Milliarden DM fast ausschließlich an die deutschen Monopole verschachert. Dazu kamen noch die Ersparnisse der DDR-Bürger, die sich westdeutsche Versicherungen, Banken etc. aneigneten.[110]

Was diese Abwicklung für die Gesellschaft der DDR bedeuten sollte, beschrieb Ringo Ehlert auf der Hauptfeindkonferenz 2010 ausführlich und zutreffend. Der Schock der Massenarbeitslosigkeit in der DDR lag nicht einfach nur im Jobverlust per se. Die Arbeit in der DDR war mehr als nur ein Job. In den Arbeitskollektiven entstanden feste soziale Bindungen und gemeinsame Aktivitäten. Mit Blick auf die Zerschlagung dieses Lebens formuliert Ehlert:

„Das Auseinanderbrechen der Kollektive durch die Massenentlassungen war sehr oft nur das Ende einer Hatz, in der nun genau der Individualismus und Egoismus wieder sein Haupt erhob, der gerade durch die solidarische Struktur der Kollektive und die Integration vieler sozialer Aspekte ins Kombinat zurückgedrängt werden sollte. Die Ungewissheit schürte dies und brachte nun einen widerwärtigen Konkurrenzkampf um die schwindenden Arbeitsplätze hervor. Schnell bemerkte man, dass nicht diejenigen ihren Arbeitsplatz ein wenig länger behielten, die für den Zusammenhalt der Kollektive eintraten, sondern diejenigen, die sich vermeintliche Vorteile verschaffen konnten, die für sich im Verborgenen Absprachen trafen, denunzierten und sich den neuen Besitzern anbiederten. Mit dem Wegbrechen der Produktionsverhältnisse der DDR und der Transformation in die privatkapitalistische Produktion – in der annektierten DDR hieß das zuallererst Schließung der Produktionsstätten – kamen schnell all die typischen Begleiterscheinungen des »althergebrachten« Lohnarbeitsverhältnisses wieder.“[111]

Dutzende gesellschaftliche Gruppen verloren zahlreiche rechtliche Errungenschaften sowie die Gleichstellung am Arbeitsplatz und ihr Recht auf Arbeit im Allgemeinen.[112] Die massenhafte Aberkennung von Dienstjahren und Qualifikationen, die Aberkennung der Existenzberechtigung ganzer Produktions- und Forschungsbereiche und ganzer Lebensleistungen bildeten nur einen Teil der Demütigung und Entrechtung von Millionen Menschen. Viele Kleinstädte und ländliche Regionen wurden bis heute regelrecht entvölkert. Insgesamt verließen 2 Millionen Menschen die DDR.[113]

Kampf der Treuhand!

In dieser Zeit demonstrierten Hunderttausende gegen die Werksschließungen und die Massenarbeitslosigkeit. International begannen Arbeiter sich mit ihnen zu solidarisieren. Künstler und Kulturschaffende beteiligten sich an Aktionen der Arbeiter und umgekehrt. Nicht selten, wie bspw. im Fall von Bischofferode, ging es sogar um die Überlebensinteressen ganzer Regionen.

Die Annexion der DDR und der Treuhand-Raub stießen auf starke soziale Bewegungen: Wilde Streiks, Werksbesetzungen und Protestaktionen fanden überall in der annektierten DDR statt. Vom Schiffbau, bis zum Chemiefaserwerk, egal ob großes Kombinat oder kleiner, überall regte sich Widerstand. Montagsdemonstrationen gegen den Ausverkauf der DDR füllten ab 1991 erneut die Straßen von Leipzig und bald auch Ostberlin. Auf ihrem Höhepunkt demonstrierten insgesamt 100.000 Menschen Woche für Woche. Für die Regierung Kohl und die westdeutschen Monopole entwickelte sich ein immer ernsteres Problem. Es ist der Ignoranz der Gewerkschaftsführung sowie dem Druck aus Politik und Medien zu verdanken, dass diese Kämpfe nicht überregional und langfristig koordiniert werden konnten.[114] Der PDS gelang es in diesen Kämpfen ihren Status als Kümmerer-Partei zu erlangen, von dem sie jahrelang profitierte.

Kahlschlag mit Langzeitfolgen

Wohin die deklassierten Millionenmassen ihre Wut lenken sollten, diktierte Ihnen seit 1990 die Springerpresse: Auf die Schwächsten, die Asylanten, die roten Socken und Linken. Die gezielt geschürte gesellschaftliche Verrohung fand viele Ventile.

Das politische Leben in der DDR, auch der Antifaschismus, war immer über verschiedene Kollektive organisiert, diese wurden nun zerschlagen. Hinzu kamen die antikommunistischen Medienkampagnen und die wirtschaftlichen Folgen der Konterrevolution und Annexion. In diesem Prozess wurden nahezu sämtliche soziale Beziehungen auf den Kopf gestellt. Eins wird dabei deutlich: Zwischen Armut und Fremdenhass besteht kein Automatismus. Vielmehr waren es die fremdenfeindlichen Medienkampagnen, der neu erzeugte Konkurrenzkampf, die Spaltung und die gleichzeitige Zerschlagung und Desorganisierung von jeglichem Kommunismus und Antifaschismus, mit welcher der Neofaschismus gestärkt wurde.

Die fortwährende Politik des sozialen Kahlschlags und des Ausverkaufs wirkt sich bis heute aus: Armut, Arbeitslosigkeit, ein riesiger Niedriglohnsektor, niedrigere Renten, Abwanderung von Arbeitskräften, Überalterung und weniger Industrieproduktion – um nur einige wenige Aspekte zu benennen, die einen eigenen Artikel bedürften. Die ganze Vermögens- und Klassenstruktur der ostdeutschen Gesellschaft unterscheidet sich bis heute drastisch von der Westdeutschen. Dementsprechend hat auch der Klassenkampf stark ausgeprägte Spezifika und Besonderheiten. Das zeigen die im Osten deutlich stärkeren Hartz-IV-Proteste der 2000er Jahre, sowie die schwächer aufgestellten Gewerkschaften und Betriebsräte. Auch die antifaschistische Bewegung und Friedensbewegung in Ostdeutschland schauen auf eine weitestgehend andere Tradition und Geschichte zurück – die kommunistische Bewegung ist davon nicht ausgenommen. All diese Faktoren müssen wir berücksichtigen, wenn wir uns dem ostdeutschen Neofaschismus widmen. Vor allem müssen wir genau sein und dürfen uns nicht von einfach erscheinenden Zusammenhängen (wie sie viele Medien präsentierten: Osten = Arm = Rechts) täuschen lassen.

Man muss verstehen, dass die Arbeit, die Freizeit, das politische Leben und die Kultur – alles was das Leben bis 1989 ausmachte – abgeschafft und neue Verhältnisse übergestülpt wurden. Verhältnisse, die ein absoluter Großteil damals nicht wollte und bis heute nicht will. Konkreter betrachtet können wir feststellen, wie soziale Einrichtungen, Angebote und Beziehungen restlos zerstört wurden, die ein kapitalistischer Staat nicht bieten kann. Hier knüpften die Neofaschisten an. Die rechte Hegemonie in Ostdeutschland baut immer mehr auf einer Zivilgesellschaft von rechts auf,- einer „neuen“ Massenbasis der Rechtskonservativen und Neofaschisten. Ihre Ursprünge hat sie in den Leerstellen, die ab 1990 durch Neofaschisten besetzt wurden. Sie profitieren bis heute von fehlenden sozialen Perspektiven in Stadt und Land. Neofaschisten agitieren gezielt in Vereinen und Orten des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Bis heute siedeln Neofaschisten aus dem Westen der Republik in vorrangig ländliche Regionen Ostdeutschlands. Was häufig als „Normalisierung“ bezeichnet wird, müssen wir zutreffend als bewusstes Wegschauen und Gewährenlassen seitens der Politik bezeichnen. Viele antifaschistische Projekte haben hier versagt und sich in der eigenen Subkultur von derartigen Problemen losgesagt.

Im Folgenden wollen wir genauer nachvollziehen, welche Rolle der Neofaschismus für die herrschende Klasse im Deutschland der 1990er Jahre hatte.

Die Rolle des Neofaschismus im Prozess der Annexion

Welches Interesse hatte das westdeutsche Kapital an einer derartig heftigen Verbreitung des Neofaschismus? Welche Funktion erfüllten die rechtsradikalen Gruppen und Netzwerke für die BRD?

Der marxistische Faschismusforscher Reinhard Opitz untersuchte den Faschismus sowohl als Herrschaftsform als auch als Bewegung und zog daraus wertvolle Erkenntnisse für die Auseinandersetzung mit dem Neofaschismus. Dabei arbeitete er verschiedene Funktionen heraus, die der Neofaschismus als politische Bewegung erfüllt.

Blaupause für reaktionäre Regierungspolitik

Dabei nennt Opitz beispielsweise die „Alibifunktion für reaktionäre Regierungspolitik“. Die Regierung kann sich auf die neofaschistische Bewegung berufen und anschließend verschärfte, reaktionäre Maßnahmen rechtfertigen. Diese Funktion lässt sich besonders deutlich am Asylkompromiss von 1993 nachweisen.[115] Man ließ die aufgestachelten Faschisten und ihre Mitläufer in Hoyerswerda und Rostock ungehindert randalieren, ohne einzugreifen. Anschließend musste eine „Lösung“ für das sogenannte Asylproblem her – das Asylrecht wurde drastisch eingeschränkt.

Langfristige Umorientierung

Neurechten Zirkeln und Akteuren gelang es, im Zuge der DDR-Annexion immer wieder, bis tief in die CDU und FDP, aber auch in die SPD vorzudringen – das belegen zahlreiche Interviews in der Jungen Freiheit mit CDU-Politikern sowie die „Enquete-Kommission“ zur DDR-Aufarbeitung und der „Bund der Selbständigen“, in denen sich neben Politikern aus SPD, CDU/CSU und FDP auch neurechte Ideologen tummelten.[116] Ein wichtiges Ziel der Neuen Rechten war die langfristige ideologische Umorientierung des politischen Vorfeldes. Vor allem Intellektuelle und konservative Milieus. Sie setzen also nicht auf jugendliche Fußballfans und gewaltbereite Skinheads, sondern vielmehr auf Studenten, Intellektuelle und Eliten.

In dieser Zeit der immensen Stärkung des deutschen Imperialismus wurde die Neue Rechte durch eine stärkere Betonung nationaler Kultur, Heimat und Souveränität nicht nur anschlussfähiger, sondern auch immer interessanter als Stichwortgeberin und Vordenkerin für die bundesdeutsche Politik. Die Deutsche Volksunion, die in den 1990ern kontinuierlich ihre Strukturen in Ostdeutschland ausbaute, konnte 1998 in einer Landtagswahl in Sachsen-Anhalt große Erfolge einkassieren. Der neurechte Ideologe Karlheinz Weitzmann lobte die Demagogie der Partei: „Aufmerksame Beobachter haben rasch festgestellt, wie groß die Übereinstimmung ihrer Anhänger mit den Forderungen der äußersten Linken ist, wie gering die Bindung an rechte Positionen, soweit diese als bürgerlich im weitesten Sinne verstanden werden können und traditionell konservative oder traditionell liberale Vorstellungen umfassen.“[117]

Die Partei erreichte mit 12,9 Prozent der Stimmen das beste Ergebnis einer neofaschistischen Partei in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Bei den Wahlen in Brandenburg 1999 konnte die DVU ein weiteres Mal mit 5,3 Prozent der Stimmen in einen Landtag einziehen.[118] Nicht nur konnte die Partei zahlreiche Protestpotentiale auffangen und umlenken, ihr gelang es auch weiterhin sich an CDU und CSU anzubiedern und Impulse in die bundesdeutsche Politik zu geben. Die Republikaner unterstützten den Erfolg in Ostdeutschland. Viele ihrer Spitzenpolitiker stärkten die Reihen der Deutschen Volksunion und unterstützten den Wahlkampf.[119]

Terror und Einschüchterung

„Die terroristische Einschüchterungs- und Hilfspolizei-Funktion“ zeigte sich abseits der erwähnten Pogrome von Rostock und Hoyerswerda sowie der 30 Überfälle am 2. Oktober 1990 in vielen weiteren Angriffen und Einschüchterungen gegen Antifaschisten, Kriegsgegner und Migranten. Hier kommt der Begriff „Baseballschlägerjahre“ vollends zum Tragen. Die Täter waren oftmals Skinheads und jugendliche Neofaschisten, die mit der DVU-Parteipolitik oder neurechten Diskursen zwar wenig Überschneidung fanden, sich aber dennoch gerne an deren Propagandamaterial und Argumenten bedienten. Das Zurückweichen der Polizei vor den Pogromen in Rostock und Hoyerswerda steht dabei symptomatisch für den Freibrief, den diese gewalttätige neofaschistische Bewegung im „wilden Osten“ erhielt. Kein Wunder: Im April 1992 bekundeten 20 % der Polizisten Sympathien für die neofaschistischen Republikaner.[120] Der aus Westdeutschland stammende sächsische Ministerpräsident Kurt Biedenkopf diagnostizierte den Sachsen Anfang der 2000er „Immunität gegenüber Rechtsextremismus“[121]. Was angesichts der offenen Gewalt völlig realitätsfern klingt, war kein Ausrutscher – Biedenkopf wiederholte 2017 diese Aussage. Das Verleugnen und Ablenken führender CDU-Kreise, gab der neofaschistischen Bewegung genau die Rückendeckung, die sie brauchte. Das gilt für die junge BRD, für die Annexion der DDR – und es gilt bis heute.

Von Völkerfreundschaft zu Fremdenhass

Wir konnten mittlerweile ergründen, welche Funktionen der Neofaschismus erfüllte. Widmen wir uns nun nochmal konkreter der Verbreitung fremdenfeindlicher Einstellungen, die sich bis heute durchsetzen.

Fremdenfeindlichkeit in der DDR

Während des Bestehens der DDR wurden 40 Angriffe auf Gastarbeiterunterkünfte verzeichnet, wobei sich fast alle Angriffe nach 1975 ereigneten.[122] Die Hauptabteilung XVIII des MfS untersuchte bspw. im September 1987 fremdenfeindliche Angriffe auf Mosambikaner und stellte fest, „daß diese Ausländergruppe Provokationen durch negativ eingestellte, vorwiegend jugendliche DDR-Bürger ausgesetzt ist, die im Ergebnis zu tätlichen Auseinandersetzungen führen. Derartige Provokationen und auftretende Hetzlosungen wurden aus dem Bezirk Dresden und auch gegen dunkelhäutige Werktätige aus der VR Angola und der Republik Kuba bekannt. Hierbei ist eine Entwicklung zu erkennen, daß durch Rechtspflegeorgane (Staatsanwaltschaft) einseitig gegen die ausländischen Werktätigen vorgegangen wird“[123]. Die Hauptabteilung XVIII reagierte auf die fremdenfeindlichen Tendenzen in der Jugend: „Aus aktuellen Vorkommnissen im Zusammenhang mit mocambiquischen Werktätigen ergibt sich das Erfordernis, die massenpolitische Arbeit unter Teilen der Bevölkerung zu aktivieren, um möglichen Anfängen einer Ausländerfeindlichkeit wirksam zu begegnen“.[124] Die Staatssicherheit erkannte nicht nur Probleme in der Jugend sondern auch den Institutionen der DDR und entwickelte Konzepte zur Bewältigung dieser Tendenzen.

Der proletarische Internationalismus, die Politik der Völkerfreundschaft und die Vertragsarbeiterpolitik der DDR als Gegenentwurf zur Rassenhetze bildeten die Grundlage des Antirassismus der DDR. Mit der Aufnahme von Vertragsarbeitern wurde dieser im Alltagsleben der Bevölkerung gewissermaßen auf die Probe gestellt. Dabei entstanden die genannten Probleme, aber auch eine Vielzahl an freundschaftlichen Verbindungen und solidarischen Zusammenschlüssen in den Betriebskollektiven und außerhalb.

Migrationspolitik vom Kopf auf die Füße

Inmitten der Zeit des Zusammenbruchs sollten die kapitalistischen Verheißungen aus Funk und Fernsehen sich schnell als heiße Luft erweisen. Das erkannten die Mehrheit der DDR-Gesellschaft und selbst Teile der Bürgerbewegung schon vor der Annexion der DDR am 3. Oktober 1990. Die Mehrheit wollte weder die „Wiedervereinigung“ noch die Auflösung des Volkseigentums.[125] Angesichts der dramatischen Entwicklungen unter der Treuhand ist es nur wenig verwunderlich, dass neuere Forschungen von einer massenhaften und nachhaltigen Traumatisierung der DDR-Gesellschaft ausgehen.[126] Noch im Jahr 1990 lehnten 50% der DDR-Gesellschaft das System der BRD als Ganzes und 22% seine Politik ab.[127]

Dass Migranten politisch und wirtschaftlich ausgenutzt werden, um Konkurrenz- und Lohndruck zu erzeugen und um Spaltung und Sozialabbau zu legitimieren, war ein neues Phänomen für die Gesellschaft im angegliederten Osten. Die Vertragsarbeiter, die in die DDR gekommen waren, wurden nicht genutzt, um Arbeitsplätze streitig zu machen oder gesellschaftliche Spannungen zu erzeugen. Sie wurden durch gleichberechtigte Verträge mit anderen Staaten eingeladen und ausgebildet, um „Know-How“ in ihre Länder zu bringen, die nicht selten durch Krieg und Kolonialismus gezielt unterentwickelt worden waren. Hetze gegen Migranten wurde nicht nur politisch verfolgt – es wäre auch undenkbar gewesen, dass die Parteien und Medien in der DDR zu regelrechten Kampagnen gegen Migranten aufgestachelt hätten. In den früheren Neunzigerjahren verloren tausende ehemalige Vertragsarbeiter ihr Recht auf Arbeit und eine Unterkunft. Viele mussten jahrelang auf eine Arbeitserlaubnis warten, während sie aus ihren Wohnungen geworfen wurden.

Die ausländischen Arbeitskräfte der DDR waren im Land, um ausgebildet zu werden und später ihre Heimatländer zu unterstützen, nicht um diesen wie heute Fachkräfte zu rauben, die man hier billig ausbeutet. Das Ziel dieser Politik bestand also nicht darin, sie langfristig in die DDR-Gesellschaft zu integrieren. Kontaktaufnahmen und aktive Verbindungen zu ausländischen Arbeitskräften wurden dennoch in den Betriebskollektiven und der Freizeit gefördert.

Spaltung und Verhetzung

Ein altbewährtes Mittel musste her: Ängste schüren und Fremdenhass erzeugen, wo sonst Klassenbewusstsein entstehen könnte oder noch da war. CDU/CSU und FDP, mit etwas Verzögerung auch die SPD, eröffneten eine großangelegte Anti-Asyl-Kampagne. Die größeren Migrationsbewegungen des Jahres 1990 kamen den Herrschenden da sehr gelegen. Bis 1992 stieg die Zahl von 50.000 neuen Migranten auf 440.000. Die meisten flohen vor den Kriegen in Jugoslawien, die aktiv von BRD, USA und NATO geschürt wurden. Zwischen Äthiopien und Eritrea tobten Grenzstreitigkeiten, ebenso zwischen Mali und Burkina Faso. Währenddessen wüteten in Burundi, der Republik Kongo, dem Senegal und Simbabwe Bürgerkriege. Auch hier mischte der Westen, in Sorge um den Zugang zu Rohstoffen, fleißig mit.[128]

In der 1990 eröffneten Anti-Asyl-Kampagne aller großen Bundestagsparteien und dem Großteil der Medien wurden die Bürger rasch und radikal auf die neuen Verhältnisse, den rassistischen Normalzustand, eingenordet. Eine Auswahl von BILD-Schlagzeilen macht die Ausmaße deutlich: „Die Flut steigt – wann sinkt das Boot?“ „Fast jede Minute ein neuer Asylant“. „Asylanten jetzt auf Schulhöfen – Neue Welle! Und bis Weihnachten kommen noch 40.000.“ „Wohnraum beschlagnahmt. Familie muss Asylanten aufnehmen.“.[129] Währenddessen verbreiteten CDU-Politiker Musteranfragen für die Kommunen in Ost und West: „Sind Asylbewerber in Hotels oder Pensionen untergebracht worden? In welchem Zeitraum? Zu welchen Kosten?“.[130] Der SPD-Fraktionsvorsitzende schlussfolgerte, dass Ausländer die Lebensverhältnisse deutscher Bürger verschlechtern würden.[131] Während Edmund Stoiber (CSU) von einer „Durchrassung der Gesellschaft“ sprach, propagierte die SPD die „Verslumung der Großstädte“ durch Ausländer.[132] Mit solchen Schlagzeilen und politischen Kampagnen trieb man Teile der Bevölkerung in die Arme der neofaschistischen Bewegung. Die neue kapitalistische Konkurrenz sollte im Bewusstsein vieler Menschen somit nicht als Klassenkonflikt erscheinen, sondern als Verteilungskonflikt mit den eigenen Klassengeschwistern.

Besonders für die ostdeutsche Arbeiterklasse, die sich ohne jegliche sozialdemokratische Almosen, enteignet, entrechtet und desorganisiert in der Bundesrepublik wiederfand, war diese Ideologie von großer herrschaftssichernder Bedeutung.

Die Zerschlagung des Antifaschismus

Zurück zur alten Stärke

Um ab den 1990ern wieder als „Ordnungsmacht“ in die „Neustrukturierung Osteuropas“ einzugreifen, entsprach das Kokettieren der politischen und wirtschaftlichen Eliten mit Elementen faschistischer Ideologie und Geschichte in zweierlei Hinsicht den Interessen des deutschen Monopolkapitals. Zum einen bot es der neofaschistischen Bewegung in der annektierten DDR genau die Unterstützung, die sie benötigte, um Teile der dort unterworfenen Gesellschaft zu spalten. Zum anderen sollte diese nationalistische Entwicklung dazu dienen, jeglichen Antifaschismus und Antimilitarismus in der gesamten Gesellschaft abzuschütteln, um neue deutsche Großmachtprojekte und Kriege zu legitimieren.

In dieser Zeit wurde mit der Totalitarismusideologie die Dämonisierung des Kommunismus umso stärker gefördert. Sie diente zur Beschönigung des Faschismus bei gleichzeitiger Abwertung des Sozialismus. Antifaschismus wurde verbürgerlicht und gegen den Kommunismus instrumentalisiert.

Dass Neofaschisten in Staat und Politik bis zu einem gewissen Grad schon immer integriert waren, konnten wir bereits anhand des Neofaschismus der Nachkriegsjahre feststellen. Die Neue Rechte hatte mit 1990 ein passendes historisches Moment gefunden, um die antikommunistischen Diskurse mitzugestalten, anzuheizen und zu verbreiten. Dieser nächste kleine Marsch durch die Institutionen wurde willkommen geheißen. So ist es wenig verwunderlich, dass die Neue Rechte die „Wiedervereinigung“ als ihre Renaissance bezeichnete. Vertreter der Neuen Rechten konnten in dieser Zeit zahlreiche Gruppen und überparteiliche Initiativen aufbauen, mit denen sie direkten Einfluss auf Parteijugenden und Bundestagsabgeordnete ausübten.[133]

Neofaschismus und DDR-Aufarbeitung

Die Junge Freiheit und später das Institut für Staatspolitik samt seinem Antaios Verlag erkannten großes Potenzial zur Rehabilitierung faschistischer Ideologie im Kontext der sogenannten DDR-Aufarbeitung. Autoren der Jungen Freiheit beteiligten sich zahlreich und intensiv an der Arbeit in Vereinen wie der Union der Opferverbände Kommunistischer Gewalt und dem Bund der Stalinistisch Verfolgten. Im wichtigsten Organ dieser Verbände, dem „Stacheldraht“, publizierten dutzende Autoren aus den Reihen der Wochenzeitung Junge Freiheit.[134] Junge Freiheit Autoren wie Werner H. Krause stiegen bis in die Geschäftsführung der Verbände auf.[135]

Antikommunismus als Scharnier

Die Überschneidungen sind wenig verwunderlich. Nicht nur war man geeint im radikalen Antikommunismus und der Ablehnung jeglichen Antifaschismus – der Bund der Stalinistisch Verfolgten und die Vereinigung der Opfer des Stalinismus blicken beide auf eine lange Geschichte zurück. Bereits in den 1950er Jahren sammelten sich SS- und NSDAP-Angehörige in den Reihen der Verbände.[136] Mit der Zerschlagung der DDR versuchte man sich erneut in Anschlussfähigkeit und Einfluss auf die etablierte Politik. Mitglieder wie Hugo Diederich sollten damit Erfolg haben,- der Junge Freiheit Autor wurde Mitglied des ZDF-Fernsehrates.[137] Männer von diesem Kaliber waren willkommene Stichwortgeber zur Dämonisierung der DDR und ihres Antifaschismus. Außerdem arbeitete man gezielt an der Rehabilitierung von faschistischen Verbrechern, die man nun als Opfer des Kommunismus darstellen und reinwaschen konnte. So organisierte beispielsweise der Waldheim-Kameradschaftskreis Ehrungen von Euthanasie-Ärzten, die in der DDR eine Todesstrafe erhalten hatten. Sie hübschten fleißig die Biografien von faschistischen Verbrechern auf.[138]

Nach der Annexion der DDR dauerte es nicht lange, bis einer der Chefredakteure der „Opferverbände“, Sigurd Binski, verkündete, die „Opferprozente“ der Toten der „Sowjet-KZ Sachsenhausen und Buchenwald“ seien jeweils höher gewesen als im Konzentrationslager bis 1945.[139] Im gleichen Zeitraum entstand die staatlich geförderte Gedenkbibliothek für Opfer des Stalinismus, in deren Verlagsprogramm sich Holocaustleugner, Neofaschisten und Neurechte wie David Irving, Germar Rudolf, Horst Mahler, Gustav Sichelschmidt und Franz Schönhuber einreihten.[140]

Ein weiterer, nennenswerter Fall ist der von Herbert Kühn. Im Zuge des 17. Juni 1953 brachte er mehrere Sprengsätze an Regierungsgebäuden an, von denen glücklicherweise nur einer zündete. Später, im April 1961, schmierte er „Freiheit für Eichmann“ an das Auswärtige Amt in Bonn und beteiligte sich zwei Jahre später an rechten Terroranschlägen in Italien. 1994 leitete der Rechtsterrorist eine Landesgruppe der Vereinigung der Opfer des Stalinismus und organisierte „Zeitzeugenprogramme“ an westdeutschen Universitäten. Noch 2015 wurde Kühn in einer Vorlesung an der Ruhr-Universität Bochum zur „friedlichen Revolution und den Opfern der SED-Diktatur“ befragt.[141]

Kampf um die antifaschistische Kultur

Die Überreste des Antifaschismus prägten nach 1990 immer noch die Städte und Dörfer des Ostens. Das Land konnte zwar in kurzer Zeit annektiert werden, aber der Kampf um die Köpfe war noch im vollen Gange. Die Denkmäler, Bauwerke und Institutionen aus der DDR stellten einen Störfaktor für die Geschichtsschreibung und Erinnerungskultur der neuen Machthaber dar.

Überall auf dem Gebiet der DDR wurden deshalb Denkmäler von Kommunisten und Antifaschisten entfernt.[142] Proteste, die den Abriss der Denkmäler verhindern sollten, waren weit verbreitet, hatten aber nur selten Erfolg. In der Zeit nach 1990 wurden dermaßen viele Straßen, Plätze, Brücken, Betriebe, Clubs und Schulen umbenannt, dass viele Kommunen neue Stadtpläne herausgeben mussten. Den Umbenennungen fiel das Andenken an dutzende antifaschistische Widerstandskämpfer zum Opfer.[143] Ganze Museen und kleinere KZ-Gedenkstätten mussten schließen. Die Ausstellungen wurden entfernt, und die Gebäude wurden sich selbst überlassen. Nichts sollte mehr an sie erinnern.

Die Schriftstellerin Daniela Dahn führt in einer ihrer Reflektionen zur DDR-Annexion ein Beispiel an das sinnbildlich für diese Radikalkur steht: „Die Ost-Bürgermeister der Berliner Bezirke Prenzlauer Berg, Mitte und Friedrichshain weigerten sich, die Änderungen der Namen von Clara Zetkin, Arthur Becker, Hans Beimler und Georgi Dimitroff zu akzeptieren. Schließlich setzte sich (Senator) Haase durch, indem er erklärte, dass das Geschichtsbewusstsein der Bewohner der Ostbezirke zu sehr von der Parteipolitik der DDR geprägt sei und dass sie nicht in der Lage seien, ein Urteil zu fällen. Weshalb auch die Anträge auf Bürger- und Anwohnerbefragungen von den Westberliner Senatoren entschieden abgelehnt wurden. Perfekter hätte die Entmündigung nicht sein können. Nicht in der Lage, ein Urteil zu fällen – wer nun noch protestierte, outete sich als Altlast.“[144]

Dem Rabbinersohn und Politbüromitglied Albert Norden, wurde seine Herausgeberschaft des Braunbuches über Nazis und Kriegsverbrecher in der BRD nicht verziehen. Auch sein Name sollte aus dem Stadtbild Ostberlins weichen. Dieses Vorhaben traf bspw. auf den Protest von Vorstandsmitgliedern des Berliner jüdischen Kulturvereins, der sich gegen die Streichung jüdischer Namen stellte. Vorstandsmitglied Günter Nobel fasst die politische Wirkmächtigkeit dieser Umtriebe in einer Beschwerde an die Marzahner Bezirksverordneten absolut treffend zusammen: „Begreifen Sie wirklich nicht, dass in einer Zeit wachsenden Rassismus und Antisemitismus solche Beschlüsse neofaschistischen Tendenzen Auftrieb geben können?“[145]

Auch die Umbenennung einer Straße, die den Namen des Widerstandskämpfers Bruno Baum trug, stieß auf Protest. „Offenbar ist ihm nicht bekannt, dass Bruno Baum zu den führenden Köpfen des internationalen Widerstands noch in den Vernichtungslagern, Ausschwitz und Mauthausen zählte. Wer wagt es heute, solche Menschen zu beleidigen?“, so Günther Nobel.[146]

Diese Politik des Abrisses und der Demontage drehte sich um mehr als nur Plätze und Straßen. Es ging darum, jegliche Überbleibsel des marxistischen Antifaschismus verschwinden zu lassen.

Nationale Mahn- und Gedenkstätten: Erinnerungskultur ohne Antifaschismus

Im Folgenden sei auf den Umbau der Gedenkstätten Buchenwald, Ravensbrück und Sachsenhausen verwiesen. Sie zählten zu den wichtigsten antifaschistischen Gedenkstätten. An ihrem Beispiel lässt sich exemplarisch und eindrücklich nachweisen, wie Neofaschisten und staatliche Politik an einem Strang zogen, um den Antifaschismus aus der Geschichte und Erinnerung zu streichen.

Hier traf der BRD-Geschichtsrevisionismus besonders empfindliche Punkte der fortschrittlichen DDR-Erinnerungskultur. Die ehemaligen Konzentrationslager waren Nationale Mahn- und Gedenkstätten, die nahezu alle DDR-Bürger kannten und auch (meist im Rahmen der Jugendweihe) besucht hatten. Den Ausstellungen im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück wurde sich, genauso wie denen in Buchenwald und Sachsenhausen, entledigt.[147] Die erinnerungspolitischen Schwerpunkte passten nicht ins Bild. Sie zeigten das Leiden der Opfer im Zusammenhang mit den faschistischen Tätern und den Unternehmen, die aus den sich zu Tode arbeitenden Häftlingen Gewinn schlugen.[148] Die reichhaltige Forschung der Gedenkstätten wurde nun von einem Staat verwaltet, der bis 1995 noch nicht einmal eine eigene KZ-Forschung betrieb.[149] Das Geld, das nun investiert wurde, um dieses Geschichtsbild umfassend zu korrigieren, kam auch erstmals seit 1945 der KZ-Gedenkstätte Dachau zugute, die jahrelang den Forderungen der CSU nach Schließung widerstand.[150]

Mit der Zeit regte sich auch hier Widerstand. Beispielsweise auf der Veranstaltung zur Verabschiedung des langjährigen Leiters der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen, Günter Morsch. Er selbst und sein Historiker-Kollege Volkhard Knigge, Leiter in Buchenwald, erhoben heftige Klage über staatliche Eingriffe in ihre Arbeit. Ihnen seien Geschäftsführer vor die Nase gesetzt worden, die eng an die Politik gebunden waren. Gewünscht war eine Opferperspektive mit wenig Verbindungen zur NS-Täterelite, da dies womöglich eine neue Debatte über personelle Kontinuitäten in der BRD heraufbeschworen hätte.[151]

Neuer Schwerpunkt wurden die Speziallager, der Roten Armee und des sowjetischen Geheimdienstes nach 1945. Die Nutzung ehemaliger Konzentrationslager für die Internierung schwerbelasteter Nazis war auf den Konferenzen der vier Alliierten der Antihitlerkoalition schon 1943 in Teheran und erneut 1945 in Jalta beschlossen worden. Grundlage für die Inhaftierungen war keine Willkür des sowjetischen Geheimdienstes, sondern sie basierten auf Funktionslisten, die seit Oktober 1944 vom britisch-amerikanischen Oberkommando erstellt wurden. Die Amerikaner füllten nach dem Kriegsende 15 einstige KZs, die Briten, Franzosen und Sowjets jeweils 10.[152]