„Der Schoß ist fruchtbar noch…” Faschismusdiskussion nach 1945 in den zwei Deutschlands

Themen: Faschismus

Von Nasrin Düll und Johannes Lemke

Wir veröffentlichen in den kommenden Wochen die einzelnen Kapitel und Abschnitte der Broschüre „Faschismus – Kommunistische und bürgerliche Analysen im Überblick“ als Fließtexte Online. Die gesamte Broschüre ist bereits auf der Website verfügbar.

In dem folgenden Kapitel wird die Faschismusdebatte in der kommunistischen Bewegung in Deutschland zwischen 1945 bis zur Konterrevolution 1989/90 behandelt. Im Kern drehen sich dabei die Debatten um Fragen, vor denen Antifaschisten und Kommunisten unverändert auch heute stehen. Diese betreffen sowohl die Auseinandersetzung mit dem historischen Faschismus, dessen Ursachen, Basis und Einbettung im System des Imperialismus, als auch die weiterhin tagesaktuellen Fragen nach antifaschistischer Strategie und Taktik, der Gefahr einer “Faschisierung” usw. So drängt uns der Aufstieg der AfD die selben Fragen auf, mit denen die Genossen bereits in der alten Bundesrepublik konfrontiert waren: Wie schätzen wir diese Kräfte ein, von wem geht die Gefahr einer Faschisierung maßgeblich aus, welche Rolle nimmt der deutsche Staat hier ein und mit welchen Kräften können wir Bündnisse schließen, um uns dieser Entwicklung entgegenzustellen? Im Kern geht es dabei immer wieder um das Verhältnis von bürgerlicher Demokratie und anderen bürgerlichen Herrschaftsformen, wie dem Faschismus. Auch heute besteht die Herausforderung darin, demokratische Errungenschaften zu verteidigen und anzuerkennen, dass es einen Unterschied zwischen offenem Terror und demokratischen Formen der Herrschaftsausübung gibt. Gleichzeitig gilt es, Illusionen über den Staat und die bürgerliche Demokratie zu bekämpfen. Es ist der bürgerliche Staat, der die Faschisten aufbaut und für seine Zwecke einsetzt – als Terrorgruppen auf der Straße, aber auch als Anheizer repressiver Staatsumwandlungen und -politik. Nicht zuletzt sind es auch die Parteien der sogenannten demokratischen Mitte, die den Abbau demokratischer Grundrechte, Kriegseinsätze, Abschiebungen, Rassismus usw. betreiben.

2.1 Die Nachkriegsjahre – Aufarbeitung oder Rehabilitierung?

“Nach der Niederwerfung der faschistischen Hauptmächte Deutschland, Italien und Japan 1945 war der Faschismus angesichts der ungeheuren Verbrechen, die er begangen hatte, in den Augen der Weltöffentlichkeit wie auch bei der Mehrheit des deutschen Volkes vollständig diskreditiert – und mit dem Faschismus alle Kräfte und Persönlichkeiten, die ihn getragen und unterstützt hatten. Von dieser Ausgangslage her ist die Faschismusdiskussion zu erklären, die sich in diesen Jahren entwickelt hat. Aus der Tatsache, daß sowohl die Antifaschisten wie die bisherigen Träger und Helfer des Faschismus sich nun äußerten, ergab sich eine deutliche Polarisierung der Diskussion.”[1]

Der Sieg über den deutschen Faschismus durch die Rote Armee und die Westalliierten bedeutete einen schweren Schlag für den deutschen Imperialismus. Deutschland fand sich nun in einer internationalen Lage wieder, die auf der einen Seite durch die Ausdehnung und Konsolidierung des sozialistischen Lagers, den nationalen Befreiungsbewegungen auf der ganzen Welt und andererseits durch den Aufstieg des US-Imperialismus zur führenden imperialistischen Weltmacht gekennzeichnet war.

Die alliierte Besetzung Deutschlands führte im Ergebnis zur Gründung zweier deutscher Staaten, wobei die Linie der Sowjetunion die Wiedervereinigung in einem blockneutralen, entmilitarisierten Deutschland war, welches nicht noch einmal den Anlauf zur Weltmacht wagen sollte. Auch in Westdeutschland wurden anfänglich Forderungen nach demokratischer Kontrolle und Sozialisierungsforderungen geäußert. Auch wurden in den ersten Nachkriegsjahren Entnazifizierungsmaßnahmen eingeleitet, darunter große Prozesse gegen die NS-Verbrecher, wie das Internationale Militärtribunal in Nürnberg.[2] Schnell aber wurden im Zuge des Auseinanderbrechens der Anti-Hitlerkoalition die Entnazifizierungsbestrebungen in Westdeutschland eingefroren, stattdessen gerieten die antifaschistischen und sozialistischen Kräfte wieder auf den Radar deutscher Behörden und die alten Nazi-Führungsschichten wurden unter der schützenden Hand der USA in ihre Posten zurückgebracht. Dies markierte auch den Beginn des Kalten Kriegs; die deutschen Nazis waren zuverlässige Verbündete gegen den Sozialismus. Die Rehabilitierung wurde so durch eine antisowjetische Doktrin begründet und es saßen nun im westdeutschen Staatsapparat, in den Universitäten und Unternehmen wieder die alten Nazis, oder sie wurden gar nicht aus ihren Positionen entfernt. So waren z.B. die Historiker, die nun über die jüngste Vergangenheit forschen sollten, auch schon Professoren im Faschismus gewesen, was auch für das Verständnis der entstehenden Faschismustheorien von zentraler Bedeutung wurde.[3] Der reaktionäre Backlash kulminierte 1956 im KPD-Verbot und der Kriminalisierung der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN) begleitet von 15.000 politischen Verfahren – wieder wurde Jagd auf Kommunisten gemacht. So saßen teilweise kommunistische Antifaschisten wieder den gleichen Nazi-Richtern gegenüber wie schon wenige Jahre zuvor. 15 Jahre nach dem Ende des Faschismus mussten Kommunisten nun erneut für die Legalisierung der KPD kämpfen.

Auf dem Feld der Faschismustheorien herrschten Faschismuserklärungen vor, die die Verantwortung des deutschen Staates, der deutschen Funktionsträger, des deutschen Kapitals usw. verschleierten und Hitler zu einem dämonischen “Magier” verklärten.[4] Erst auf den Druck der Studentenbewegung und vor dem Hintergrund der sogenannten Entspannungspolitik und der relativen Konsolidierung der DDR sollte es auch in der BRD eine breitere Öffnung bis ins bürgerliche Lager für theoretische Ansätze aus der Arbeiterbewegung geben, die bereits zu Zeiten des Faschismus entwickelt wurden (s.u.).

2.2 Kampf um Entnazifizierung, Aufbau eines antifaschistischen Staates und Beginn der DDR-Faschismusforschung

Es soll im folgenden Abschnitt auf die DDR-Faschismusforschung eingegangen werden. In aktuellen Darstellungen zur Faschismusdiskussion stellt diese meistens eine Leerstelle dar oder wird nur in negativer Abgrenzung besprochen. Dabei leistete die DDR insbesondere im Rahmen historischer Forschung an der Akademie der Wissenschaften eine intensive Aufarbeitung des deutschen und internationalen Faschismus. Hierbei sind zahlreiche wichtige historische und theoretische Arbeiten entstanden. Die zu begründenden Wissenschaften in der DDR hatten in den ersten Jahrzehnten ihres Daseins nicht nur um ihre wissenschaftliche Legitimierung gegenüber der BRD zu kämpfen. Die Errichtung eines antifaschistischen-demokratischen Deutschland ging einher mit der Aufgabe der Entnazifizierung, der Aufdeckung der Verbrechen der NS-Täter und der deutschen Monopole. Schnell war auch klar, dass dieses Ansinnen nicht von dem Bonner Deutschland, der Bundesrepublik, geteilt wurde. Es wurden umfassende Recherchen zum Entlarven der NS-Verbrecher betrieben. Ein Ergebnis dieser Antifa-Recherche war das sogenannte Braunbuch.

| Braunbuch: Das „Braunbuch. Krieg und Naziverbrecher in der Bundesrepublik“ erschien zum ersten Mal 1965 und löste einen Skandal in der BRD aus. Den Titel hatte die DDR-Autorengruppe an das Braunbuch der KPD (Braunbuch über Reichsbrand und Hitlerterror) angelehnt, welches 1933 im Exil in Paris von KPDlern herausgegeben wurde und Beweise zusammenstellte, dass der Reichstagsbrand kein kommunistisches Attentat, sondern eine Inszenierung der NSDAP war. Das neue Braunbuch nun beruhte auf Recherchen eines Autorenkollektivs und der Herausgabe von belastendem Material über leitendes BRD-Personal durch die DDR seit 1955. So wurden über 1800 SS-Diensträngler und NS-Parteiämtler aufgeführt, die nun Politiker, führende Beamte und Wirtschaftsführer in der BRD waren. In der BRD als Propaganda diffamiert, wurde das Braunbuch 1967 auf der Frankfurter Buchmesse beschlagnahmt. Albert Norden, Mitglied des SED-Politbüros, bemerkte ironisch zur Reaktion in der Bundesrepublik auf das Braunbuch: „Die nicht existierende Deutsche Demokratische Republik stürzt mit ihren nicht existierenden Akten existierende Bonner Minister, die dann allerdings nach unserer Enthüllung nicht mehr existieren“. [Link auf digitalisat] |

Diese Entnazifizierungsanstrengungen durch die Auswertung von diversen Quellen, Zeitzeugenberichten, Akten u. A. Material unter Einbezug sowjetischer Archivalien zogen sich weit bis in die 1960er und 1970er Jahre hinein. Skandale wie 1968 um den ehemaligen Bundespräsidenten Heinrich Lübcke, in welchem ihm nachgewiesen wurde, KZ-Baumeister gewesen zu sein, gingen auf die Aufarbeitungsanstrengungen der DDR gemeinsam mit westdeutschen Linken (hier der Zeitschrift konkret) zurück und führten in einigen Fällen zum erzwungenen Rücktritt der Entlarvten.

Darüber hinaus verlangte auch der nationale Aufbau, den Antifaschismus im Geschichtsbewusstsein der DDR-Bürger zu verankern. Neben der Aufarbeitung und Bekanntmachung des sozialistischen und kommunistischen Widerstands wurde so in den 1950ern und 1960ern Jahren großer Nachdruck auf die Erforschung des Widerstands anderer Gesellschaftsgruppen gelegt. Forschungsprojekte waren Arbeiten zum deutschen Widerstand, insbesondere dem Nationalkomitee Freies Deutschland, Gewerkschaftern, Christen, Künstler- und anderen gesellschaftlichen Gruppen; Arbeiten zu den europäischen Partisanenbewegungen etc.[5]

Im Laufe der Jahre wurden die historischen Forschungsschwerpunkte ausdifferenziert. Ein Großprojekt stellte die neunbändige Geschichte des Zweiten Weltkrieges im Forschungsverbund mit sowjetischen Historikern dar.

Erste Gesamtdarstellungen des faschistischen Staates und Gesellschaft wurden bereits in den späten 1950ern Jahren angefertigt. Der Dokumentenband ‘Anatomie des Krieges’ (1969) zeigt an 281 zumeist erstmals veröffentlichten Dokumenten den Zusammenhang zwischen der Entwicklung des faschistischen Staates und den imperialistischen Interessen bei der Vorbereitung und Durchführung des Zweiten Weltkrieges.[6] Außerdem wurden zunehmend Spezialfragen im Zuge der historischen Faschismusforschung bearbeitet, darunter zur faschistischen Agrarwirtschaft, der Wehrmacht, dem Kriegsverlauf und den Kriegszielen. Der Vernichtung der europäischen Juden wurden mehrere Forschungsarbeiten gewidmet. Das Verhältnis von Terror und Ideologie wurde in Arbeiten über den faschistischen Terror- und Propagandaapparat[7] bearbeitet, wobei hier in einem resümierenden Bericht betont wurde, dass hier noch viele Lücken zu füllen seien.[8]

SMK und Faschismus – die Monopolgruppentheorie

Seit Beginn der 1960er Jahre standen Probleme des staatsmonopolistischen Kapitalismus im Mittelpunkt der Forschungsarbeiten zur Geschichte des Faschismus in Deutschland. Die Rolle der deutschen Monopole und Großbanken, besonders der IG Farben,[9] war schon davor Schwerpunkt historischer Arbeiten, darunter von Kurt Gossweiler und Kurt Drobisch. Grundsätzlich behandelten diese das Verhältnis von Monopolen und Staat, wobei eine verstärkte Einflussnahme hin zur Verschmelzung von Staat und Monopolen zu einem staatsmonopolistischen System in den fortgeschrittenen imperialistischen Ländern, darunter Deutschland, beschrieben wird. Der hier begründeten Monopolgruppentheorie ging es nun um die Gruppierungen und Interessensdifferenzen innerhalb des Monopolkapitals sowie deren Rolle bei der Errichtung der faschistischen Diktatur. So untersuchte Jürgen Kuczynski in seiner Studie zur Geschichte der Lage der Arbeiter unter dem Kapitalismus den beherrschenden Einfluss der entscheidenden Monopolgruppen auf die politische Entwicklung in Deutschland von 1918 bis 1945 und die immer stärkere Verschmelzung von politischer und ökonomischer Macht. Die von der Fachgruppe Geschichte der neuesten Zeit 1917 – 1945 der Deutschen Historiker-Gesellschaft veranstaltete Konferenz zum Thema ‘Monopole und Staat’ legte zu der von Kuczynski vorgeschlagenen Einteilung des deutschen Monopolkapitals in die Hauptgruppen Kohle-Eisen-Stahl und Elektro-Chemie neue Ergebnisse vor. Faschismus und besonders die NS-Kriegswirtschaft wurden als “qualitativ neue Stufe im Verschmelzungsprozeß zwischen Staats- und Monopolmacht zum Zwecke der Steuerung der gesamten Wirtschaft im Interesse der mächtigsten Monopole (…)” begriffen.[10] Zentral neben den bereits erwähnten Arbeiten von Kuczynski war auch Kurt Gossweilers Werk “Großbanken, Industriemonopole, Staat“ (1971), in welchem er die Herausbildung und Fraktionierung der deutschen Monopole vom Ersten Weltkrieg bis hin zum NS-Faschismus nachzeichnet. Über die Konvergenz zwischen diesen wirtschaftlichen Blöcken und den jeweiligen politischen Strategien gab es eine lebhafte Diskussion, in der sich auch die DDR-Forscher nicht völlig einig waren. So kritisiert Gossweiler die Gefahr einer Schablonisierung durch eine zu starre Gegenüberstellung dieser beiden Gruppen, insbesondere wenn diese als absoluter Interessengegensatz verstanden werden. Somit werde der “grundlegende[n] Interessensgemeinsamkeit und dem Zusammenwirken aller Fraktionen des Monopolkapitals”[11] zur Errichtung der Diktatur und Vorbereitung des Krieges zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Von einem Machtkampf der zwei Hauptgruppen “Elektro-Chemie” – “Kohle-Eisen-Stahl” könne nicht gesprochen werden; stattdessen verliefen Machtkämpfe widerspruchsvoller ab und könnten nicht nur mit diesem “Zwei-Gruppen-Schema” gefasst werden.[12] Außerdem behandelt er die zentrale Rolle des Bankkapitals im System des deutschen Imperialismus und speziell des Faschismus, welche von Kuczynski vernachlässigt werde.[13] Die Relevanz der Debatte um die Monopolgruppen geht über das Verständnis des Faschismus hinaus. Hier wird grundsätzlich das Verhältnis des Monopolkapitals zum kapitalistischen Staat und den Monopolbanken im Imperialismus angesprochen.

2.3 Droht ein neuer Faschismus? (1960er-1980er)

2.3.1 Historischer Kontext

Um die produktive Phase der Faschismusdiskussion ab den 1960ern in der Bundesrepublik zu verstehen, müssen sich die gesellschaftlichen Wandlungen vergegenwärtigt werden, die international, aber besonders auch in der BRD vor sich gingen. Diese war in den folgenden Jahrzehnten durchweg geprägt von zwei gegensätzlichen Tendenzen: Zum einen der unter dem Eindruck der relativen Stärke des sozialistischen Lagers sich ab 1963 anbahnenden und später umgesetzten „Entspannungspolitik“, (Stichwort “Wandel durch Annäherung” (Egon Bahr)) und der neuen sowjetischen außenpolitischen Doktrin der „friedlichen Koexistenz“ gegenüber dem US-geführten imperialistischen Block – gleichzeitig ein massiver Aufschwung demokratischer und sozialistischer Bewegungen, von denen die Studentenbewegung 1968 ihren Höhepunkt erreichte und welche mit Vehemenz die Entnazifizierung und die Abschaffung des alten reaktionären Miefs forderte. Die nazistische Vergangenheit der Autoritäten wurde kritisch befragt, die erstarkende Anti-Kriegsbewegung gegen den Vietnam-Krieg sowie die antikolonialen Befreiungsbewegungen gaben zusätzlichen Aufschwung. Deren Forderungen nahmen bald auch grundsätzlich antikapitalistischen Charakter an. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung gab es eine deutliche Öffnung von universitären Räumen für marxistische Forschung, darunter die Marburger Schule unter Leitung des Staatsrechtlers und ehemaligen KPD(-O)-Mitglieds Wolfgang Abendroth, die eine breitere Faschismusforschung ab den 1960ern auch in der BRD ermöglichte und die sich auch darin ausdrückte, dass die Forschungsarbeiten aus der DDR zumindest teilweise wahrgenommen und beachtet wurden, sowie innerfachliche Diskussionen mit Forschern aus beiden deutschen Staaten stattfinden konnten.[14] Es war zudem mit der Konstituierung der DKP und der Gründung der SDAJ zwar wieder ein legaler Handlungsrahmen für die deutschen Kommunisten gegeben, das KPD-Verbot bestand aber weiterhin und die Konstituierung war mit bedeutenden politischen programmatischen Konzessionen verbunden.

Zwecks Eindämmung der Studentenbewegung wurden drastische staatliche Mittel eingesetzt. So kam es zur Erschießung des Studenten Benno Ohnesorg durch die Polizei am 2. Juni 1967 und der Verabschiedung der Notstandsgesetze 1968 als Reaktion auf die Proteste der Außerparlamentarischen Opposition (APO), welche der Regierung diktatorische Vollmachten verlieh. Die BRD fand sich inmitten einer wirtschaftlichen Rezession. Die APO verstand sich ursprünglich als Opposition gegen die erste große Koalition unter Kiesinger und Brandt 1966-1969. Beeinflusst wurde sie u. a. von der “Neuen Linken”, die ursprünglich im angelsächsischen Raum entstanden und dann auch in die BRD übergeschwappt war. Deren Ideen hatten großen Einfluss in der linken Studentenschaft, darunter dem von der SPD abgespalteten Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS).

Diese zwei auf den ersten Blick widersprüchlichen gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen, der staatlichen Repression einerseits und der Öffnung gesellschaftlicher Diskursräume andererseits, bedingten auch eine gewisse Polarisierung der antifaschistischen Kräfte, die in zwei verschiedenen Antworten auf die Frage des Charakters des BRD (und der USA), der Frage der Demokratie und des drohenden Faschismus mündeten. Eng verbunden mit diesen Diskussionen waren Probleme der Bündnisse, insbesondere der Einschätzung bürgerlicher Kräfte und antifaschistischer Aktionsformen. Im Zentrum standen dabei weiter die Aufarbeitung des Schreckens des Faschismus, den man seinen mystischen Schleier entreißen wollte und stattdessen verstehen wollte, wie es dazu kommen konnte, welche Kräfte ihn getragen hatten, welche Ursache und Funktion der Faschismus hatte. Und ob ein neuer Faschismus drohe und was zu dessen Verhinderung getan werden könne? Dafür war es wichtig, Ursprung, Wesen, Funktion und Massenbasis des Faschismus zu ergründen. Die Faschismusdiskussion konnte vielfach an die Ausarbeitungen aus der Weimarer Republik und NS-Zeit anknüpfen. Auch die Frage nach den Kräften des Antifaschismus war von großer Bedeutung. In unmittelbarer Gegnerschaft standen sie zu den reaktionär-bürgerlichen Theorien der Bonner Historiker, die nun ihre eigenen Verantwortungen auf die Machenschaften eines einzelnen Führers abwälzen wollten (Führertheorie) oder die Sowjetunion und den NS-Faschismus als wesensgleich diffamierten (Totalitarismustheorie) [siehe das Kapitel zu bürgerlichen Faschismustheorien].

Im Folgenden sollen nun Schlaglichter auf zentrale Debatten geworfen werden.

2.3.2 Der Klassencharakter des Faschismus

Faschismus contra Demokratie und Frieden

Zentral für den Diskussionszusammenhang um das Verhältnis von bürgerlicher Demokratie und Faschismus ist die Marburger Schule, v. A. der Politikwissenschaftler Reinhard Kühnl, ein Schüler von Wolfgang Abendroth; zum anderen die neukonstituierte Deutsche Kommunistische Partei (DKP) und deren Theorieorgan Marxistische Blätter (MB), sowie der DKP und DDR-nahe Forschungszusammenhang, das Institut für Marxistische Sozialforschung (IMSF). Die Diskussionen werden neben den MB auch in Das Argument, der Zeitschrift für internationale Politik und Prokla geführt. Sowohl für die Marburger wie auch die DKP war der Bezug auf die Diskussionen des 7. Weltkongresses der Kommunistischen Internationale zentral. Insbesondere im IMSF und den Marxistischen Blättern wurden Arbeiten über das Zusammenspiel von Faschismus und staatsmonopolistischem Kapitalismus im Rahmen der SMK-Theorie diskutiert.

Die Abgrenzung verschiedener bürgerlicher Herrschaftsformen, also das Verhältnis von (bürgerlicher) Demokratie und Faschismus, war ein wichtiger Bestandteil der Faschismusdiskussion und für die Ausarbeitung einer angemessenen antifaschistischen Strategie zentral. Die Betonung des Kampfes um Demokratie war durchaus an diejenigen bürgerlichen Kräfte gerichtet, von denen man erhoffte, sie in ein breites Bündnis gegen erstarkende faschistische Kräfte und die Gefahr eines neuen großen Krieges zu gewinnen. Zwar wurde die Volksfronttaktik bereits 1939 von der Komintern selbst wieder zurückgenommen, jedoch wurde sie und die Neuausrichtung der Einheitsfrontpolitik im Anschluss an den VII. Weltkongress von großen Teilen der kommunistischen Bewegung als wichtige strategische Grundlinie behandelt, auf die sich auch in der Vereinigung von Kommunisten und Sozialdemokraten in der SED bezogen wurde, ebenso im Aufruf der KPD 1945 zu einem Block aller demokratischen Parteien für ein antifaschistisch-demokratisches Deutschland. Auch die neu konstituierte DKP knüpfte in ihrem Gründungsprogramm an diese Ausrichtung an. Im Mannheimer Programm (1978) ist das Motiv der Verteidigung der Demokratie zentral.[15]

So erläuterte KPD-Vorsitzender Max Reimann den Programmentwurf von 1968: „Unsere Partei entwickelt ihre Politik und kämpft auf dem Boden des Grundgesetzes“, da man davon ausgehe „daß das Grundgesetz von den verfassungsrechtlichen Grundlagen her dem arbeitenden Volk und allen Demokraten durchaus Raum bietet für die Realisierung sowohl ihrer demokratischen Vorstellungen wie ihrer gesellschaftspolitischen Ziele.“ Dies ging teilweise bis zu der Vorstellung, dass der Kampf für die bürgerliche Demokratie im Rahmen einer Strategie der Übergänge selbst bereits ein Zwischenschritt auf dem Weg zum Sozialismus sei. Ebenso und in Zusammenhang mit dieser wurde für „breite Bündnisse“ und insbesondere eine Zusammenarbeit auch mit Teilen der Führung der Sozialdemokratie argumentiert. Diesen praktischen Schlussfolgerungen lag oft die inhaltliche Formel Kampf dem Faschismus – Kampf für Demokratie zugrunde. Diese Bekenntnisse zur Demokratie müssen im Kontext des KPD-Verbots, aber auch der Doktrin der friedlichen Koexistenz usw. betrachtet werden.

Es ging in der Diskussion des Mannheimer Programms nicht zuletzt um eine Selbsterklärung als Voraussetzung einer legalen Konstituierung. So erklärte Reimann ohne Illusionen über den Charakter der Bundesrepublik Deutschland: “Es wird jedoch der Tag kommen, da wir Kommunisten dieses Grundgesetz gegen die verteidigen werden, die es angenommen haben”.

Kritik der Sozialfaschismusthese und Demokratiebegriff

Der DKP-Theoretiker Josef Schleifstein benennt in seinem Buch über die Sozialfaschismusthese als wichtige Schlussfolgerungen des VII. Weltkongresses die „Kritik an der ungenügenden Differenzierung der bürgerlichen Herrschaftsformen in der Periode zwischen 1918 und 1933 durch die KI”.[16] Er bezieht sich dabei auf die Aussage aus dem Referat Dimitroffs: „Der Machtantritt des Faschismus ist nicht die einfache Ersetzung einer bürgerlichen Regierung durch eine andere, sondern die Ablösung einer Staatsform der Klassenherrschaft der Bourgeoisie, der bürgerlichen Demokratie, durch eine andere, durch die offene terroristische Diktatur.“[17]Schleifstein zitiert weiter Maurice Thorez, welcher ebenfalls auf dem VII. Weltkongress unterstrich, dass viele Schwächen im antifaschistischen Kampf „ihren Ursprung […] in einer Unklarheit über den spezifischen Inhalt des Faschismus gegenüber der Demokratie“ hatten. Mit Bezug auf Dimitroff führt Schleifstein aus, dass zu diesem Zeitpunkt nicht die sozialistische Revolution auf der Tagesordnung stand, sondern die Arbeiterklasse nur die Wahl „zwischen bürgerlicher Demokratie und Faschismus“ gehabt habe. Ein Resultat dieser falschen Analyse sei die Sozialfaschismusthese gewesen.[18]

In eine ähnliche Richtung argumentiert der DDR-Historiker Kurt Gossweiler in einer 1972 veröffentlichten Broschüre zum Faschismus:

„Die unversöhnliche Feindschaft gegenüber jeglicher Form der proletarischen Klassenorganisation ist daher Wesensmerkmal des Faschismus. Das ist übrigens auch die Erklärung dafür, weshalb die Sozialdemokratie niemals Träger einer faschistischen Diktatur sein kann; denn sie hört auf, Sozialdemokratie zu sein, wenn sie aufhört, die Tagesinteressen der Arbeiterschaft im Rahmen der bürgerlichen Ordnung (und im Interesse der Erhaltung dieser Ordnung!) zu vertreten; daher war die Bezeichnung der Sozialdemokratie als Sozialfaschismus durch die Kommunisten nicht nur taktisch, sondern auch theoretisch falsch.”[19]

Welche Schlussfolgerungen haben die Differenzierung von Demokratie und Faschismus für Kommunisten? Müssen sie die bürgerliche Demokratie verteidigen, ja sogar auf ihrem Boden kämpfen? Ob die Aussagen des 7. Weltkongresses für die Bildung einer Arbeiterregierung strategischen Charakter hatten und ob ein langfristiges Bündnis mit bürgerlichen Kräften ein Beitrag im Kampf für Demokratie sein kann, oder ob dies im Gegenteil eine opportunistische Abweichung darstellt, die die Arbeiterklasse von ihrem Kampf um den Sozialismus ablenkt, ist bis heute in der Bewegung umstritten. In dem marxistischen bis linkssozialdemokratischen Umfeld um den Lehrstuhl des Rechtswissenschaftlers Wolfgang Abendroth setzte sich dessen Schüler, der Politikwissenschaftler Reinhard Kühnl, mit dieser Frage auseinander:

„Wenn die Gemeinsamkeit aller demokratischen Kräfte im Kampf gegen den Faschismus die Hauptbedingung ihres Erfolgs ist, dann muß die Verteidigung der Demokratie, der politischen und sozialen Rechte der Massen, der bürgerlichen Freiheitsrechte, des parlamentarischen Verfassungsstaates der primäre Inhalt dieses gemeinsamen Kampfes sein. […] Erstens geht es darum, im Kampf gegen den Faschismus eine möglichst breite Abwehrfront zu errichten, also alle Kräfte zu vereinigen, die durch den Faschismus geschädigt und getroffen würden […].”[20]

Dieser Verteidigungskampf einer Herrschaft des Monopolkapitalismus sei aber kein Widerspruch zum sozialistischen Kampf. Denn die bürgerliche Demokratie sei überhaupt erst die Voraussetzung für die Errichtung des Sozialismus.[21]

„Denn es zeichnet die bürgerlich-parlamentarische Demokratie aus, daß sie auch denjenigen Kräften das Recht auf Artikulation und Organisation einräumt, die sich für eine sozialistische Eigentums- und Gesellschaftsordnung einsetzen. Im Grundgesetz ist der Übergang zu einer solchen Ordnung im Artikel 15 ausdrücklich als Möglichkeit gewährleistet. Werden diese bürgerlichen Rechte und Freiheiten durch einen autoritären Staat wesentlich eingeschränkt oder durch eine faschistische Diktatur völlig abgeschafft, so ist damit auch die sozialistische Bewegung ins Herz getroffen, ist ihre Chance für sozialistische Ziele zu kämpfen, für absehbare Zeit vernichtet.“[22]

An anderer Stelle führt Kühnl aus, wie auf Grundlage des Grundgesetzes eine sozialistische Demokratie errichtet werden soll, und so dem Faschismus endgültig die Grundlage entzogen werde.[23] Kühnl nimmt als Ausgangspunkt zur Bestimmung von „rechts” und „links” das Verhältnis jeweiliger politischer Kräfte zur „Demokratie”. Linke seien Kämpfer für die Demokratie, Rechte dagegen die Feinde der Demokratie.[24] Seine praktischen Folgerungen sind möglichst breite Bündnisse „für Demokratie – gegen Faschismus” bis tief ins bürgerliche Lager hinein. Im Zuge einer Diskussion 1970 zwischen Kühnl und Reinhard Opitz in der Zeitschrift Das Argument kritisiert Opitz dessen Demokratiebegriff scharf.

Der Unterschied zwischen formaler und realer Demokratie werde von Kühnl nicht ausreichend beachtet. Kühnl trenne den Demokratiebegriff von der Herrschaft des Volkes, welche nur im Sozialismus verwirklicht werden kann. Er erkenne so nicht, dass die bürgerliche Demokratie ein klassenmäßiges Instrument sei und deswegen nicht einfach von der arbeitenden Bevölkerung im Kapitalismus übernommen werden könne. Kühnl sei verfangen in formalen Kategorien, welche im Kern eben doch den bürgerlichen Demokratiebegriff reproduzieren. Man könne aber, so Opitz, die Frage der Demokratie nur inhaltlich, genauer ihrem sozialen Inhalt nach, beurteilen.[25] In der Definition Kühnls avanciere der Demokratiebegriff zum bloßen Gegenstück „autoritär-hierarchischer” Herrschaftsformen. Das Anliegen der Bestimmung Kühnls sei eine Formel zur Einheit der Linken zu finden. Sie avanciere aber zu einer Verteidigung der bürgerlichen Demokratie und deren (unveränderlichen) Klassencharakter. Es ist auch eine Vorlage dafür, die Abgrenzung der „wahren” linken Kräfte von denen zu markieren, die auch bereit sind zur Anwendung diktatorischer Mittel zu greifen, wenn es um die Verwirklichung der Herrschaft der Arbeiterklasse geht.[26] Ein solcher Demokratiebegriff kann (und wird) auch antikommunistisch genutzt werden.

| Antifaschistischer Kongress Mannheim: Ein Höhepunkt der Bestrebungen, breite antifaschistische Bündnisse zu schaffen war der am 10/11. Mai 1980 in Mannheim veranstaltete Antifaschistische Kongress: „1163 Teilnehmer aus dem Kreis der Widerstandskämpfer- und Verfolgtenverbände, verschiedener Lagergemeinschaften ehemaliger Konzentrationslagerhäftlinge, der demokratischen Jugendverbände, der Kirchen, der Gewerkschaften, der Wissenschaft, der Kultur (…) hatten dort erfolgreich nach einer gemeinsamen Plattform im antifaschistischen Kampf gesucht.“[27] Redner waren u.a. der Pastor und KZ-Überlebende Martin Niemöller, Emil Carlebach und Wolfgang Abendroth. |

Die hier stellvertretend für viele andere angeführte Diskussion zwischen Opitz und Kühnl zielt genau auf den Kern der Diskussion zu demokratischen Bündnissen und zur Frage des Klassencharakters von Faschismus und Demokratie.

| Schlaglicht auf die Faschismusdebatte in den Röderberg-Heften: Zwischen Gossweiler und Kühnl entspann sich in den frühen 1970ern eine Kontroverse, die sich vor allem um das Verhältnis von Monopolkapital und der faschistischen Bewegung drehte. Im Jahr 1972 wurde schließlich das BuchFaschismus – Entstehung und Verhinderung im Röderberg-Verlag (Frankfurt am Main) veröffentlicht, welches eine zusammenfassende Kritik Gossweilers an Kühnl, eine Antwort Kühnls und einen Vortrag von Reinhard Opitz über antifaschistische Strategien enthält. Es bleibt bis heute eine wichtige Quelle für die marxistische Faschismusdiskussion nach 1945, weil es die Kontroversen zusammenfasst und zugänglich macht. Insgesamt herrschte ein hohes Maß an Übereinstimmung in der Faschismusanalyse zwischen den drei Autoren. Sie sahen im Faschismus ein Herrschaftsinstrument des Monopolkapitals, das insbesondere dazu dient, die Arbeiterbewegung zu zerschlagen und die kapitalistische Herrschaft in Krisenzeiten abzusichern. Dazu schreibt vor allem Gossweiler ausführlich aus ökonomischer Perspektive. Er betont dabei, dass der Faschismus erst mit dem Imperialismus aufkommen kann, da er dem Drang des Finanzkapitals nach ständiger Machterweiterung entspricht. Kühnl pflichtet der Einschätzung grundsätzlich bei, aber konzentriert sich mehr auf die Formen der Herrschaftsausübung und das Verhältnis der politischen Kräfte. Alle sahen außerdem die Notwendigkeit der Mobilisierung aller Kräfte gegen den Neofaschismus in Deutschland. Jedoch mit dem Wissen, dass die Wurzel des Faschismus der Kapitalismus ist und daher nur mit der Überwindung des Kapitalismus überhaupt die Ursache des Faschismus überwunden werden kann. Die Dissense zwischen ihnen aber sind nicht abschließend geklärt worden und bis heute relevant. |

Massenbasis des Faschismus

Kühnl und Gossweiler folgen den Erkenntnissen der KI, dass der Faschismus seine soziale Basis im Kleinbürgertum hatte. Dies arbeitete vor allem Kühnl in seinen vorherigen Publikationen heraus. Gossweiler stimmt Kühnls Analyse zu, indem er schreibt:

„[Der Faschismus] rekrutierte […] sich vor Erlangung der politischen Macht vor allem aus Sozialgruppen mit mittelständischer Mentalität: aus Kleineigentümern (Handwerkern, Kleingewerbetreibenden, Bauern) und Gruppen mit Aufstiegsbewusstsein (Angestellten, Beamten), die gleichermaßen entschlossen sind, ihre bedrohte ‚mittelständische‘ Position gegenüber den unteren sozialen Klassen zu verteidigen.“[28]

Außerdem sehen beide die Notwendigkeit einer Erweiterung dieser Analyse, um die soziale Dynamik der Massenbasis des Faschismus richtig zu bestimmen. Die kleinbürgerlichen Schichten würden ihre Position nicht nur von den unteren sozialen Klassen bedroht sehen, sondern vor allem von den oberen. Diese Erkenntnis sei in den 1920er Jahren eine neue im kleinbürgerlichen Bewusstsein und sei auf die konkrete Erfahrung aus dem Ersten Weltkrieg, Inflation und Weltwirtschaftskrise zurückzuführen. Kühnl bezeichnet dies als „doppelte Frontstellung des Kleinbürgertums gegen Arbeiterklasse und Großkapital“.[29] Gossweiler schreibt dazu:

„Aus diesen Erfahrungen heraus breitete sich in großen Teilen des städtischen und ländlichen Kleinbürgertums eine antikapitalistische Grundstimmung aus, die es nach einem Ausweg jenseits des Kapitalismus suchen ließ. Sie suchten jedoch nach einem Ausweg, der ihre Existenz retten sollte – sowohl vor der wirklichen Gefahr der Enteignung durch das Großkapital als auch vor der vermeintlichen, suggerierten Gefahr der Enteignung durch den Sozialismus.“[30]

So lasse sich die antikapitalistische Rhetorik der deutschen Faschisten erklären, die nicht nur dazu dienen sollte, das Proletariat, sondern auch die enttäuschten Schichten der nicht-monopolistischen Bourgeoisie und des Kleinbürgertums zu gewinnen.

Aufstiegsbedingungen des Faschismus

Ein zentraler Dissens zwischen Gossweiler und Kühnl lag in der Frage, wie der Faschismus an die Macht gelangte. Beide Autoren sahen einen kausalen Zusammenhang zwischen Kapitalismus – insbesondere Imperialismus – und Faschismus. In Deutschland von 1933 bis 1939 schreibt Gossweiler, die NSDAP sei von „einer kleinen Gruppe von Monopolisten, großen und mittleren Bourgeois aufgepäppelt und hochgebracht“ worden (K. Gossweiler: Deutschland von 1933 bis 1939, S. 13). Er argumentiert, dass Großkonzerne und Banken die faschistische Bewegung gezielt aufbauten und finanzierten, um eine drohende Revolution abzuwenden und eine uneingeschränkte kapitalistische Ordnung durchzusetzen. Neben der Verhinderung einer sozialistischen Revolution sei es den Monopolisten darum gegangen, die demokratischen Errungenschaften der Weimarer Republik abzuschaffen – eine These, die Gossweiler unter anderem aus den Deutschen Führerbriefen ableitet.

Kühnl kritisiert diese Analyse als „allzu direkt und personalistisch-voluntaristisch aufgefasst“.[31] Für ihn war die Beziehung zwischen Kapital und Faschismus nicht direkt, sondern vermittelt (dazu unten mehr). Zur Aufstiegsphase des Faschismus schreibt Kühnl:

„Nicht die direkte Unterstützung des Großkapitals bewirkte den Aufstieg des Faschismus, sondern die im kapitalistischen System begründete Wirtschaftskrise trieb die verängstigten Massen, vor allem die proletarisierten oder von der Proletarisierung bedrohten Mittelschichten, zum Faschismus.“[32]

Nach Kühnl formierte sich die faschistische Massenbewegung eigenständig und wurde erst später vom Großkapital unterstützt, was ihren Aufstieg massiv beschleunigte. Die Ursache für ihren Erfolg sieht er darin, dass der Kapitalismus „permanent autoritäre und irrationale Denk- und Verhaltensformen produziert“.[33] Dass die gesellschaftliche Lage und das Bewusstsein der Massen derart auseinanderfielen und eine so starke Manipulation durch die Faschisten ermöglichten, müsse durch eine materialistische Psychoanalyse erklärt werden. Folglich interpretiert Kühnl den Faschismus als eigenständige gesellschaftliche Bewegung mit eigenen Interessen, die vom Kapital für dessen Zwecke instrumentalisiert wird, aber nicht direkt aus ihm hervorgeht.

Die unterschiedlichen Positionen lassen sich zugespitzt so zusammenfassen: Gossweiler sieht die Ursache des Faschismus im Monopolkapital, ohne dessen Unterstützung die faschistische Bewegung keine gesellschaftliche Relevanz erlangt hätte. Kühnl hingegen betrachtet die faschistische Bewegung als Resultat der gesellschaftlichen Widersprüche des Imperialismus, die das Monopolkapital später für seine eigenen Interessen nutzt. Dementsprechend wirft Gossweiler Kühnl vor, die Verantwortung von den Monopolisten auf die faschistischen Führer abzulenken. Kühnl hingegen kritisiert Gossweiler dafür, die Schuld von der faschistischen Massenbewegung – und damit von Teilen der Bevölkerung – auf das Monopolkapital zu verlagern.

Das Verhältnis von Faschismus und Monopolkapital

Auch im Fokus der Diskussionen stand die Frage, in welchem Verhältnis die Bourgeoisie zu den verschiedenen Formen ihrer Herrschaft steht. Ist die parlamentarische Demokratie die bevorzugte Herrschaftsform der Bourgeoisie? Ist der Faschismus nur eine Notlösung für die Herrschenden? Oder führt der Drang zur Reaktion nicht auch zwangsläufig zu faschistischen Regierungsformen? Opitz geht davon aus, dass die Beseitigung parlamentarischer Formen nicht immer im Interesse der Bourgeoisie ist, sondern eine Beherrschung, die auf freiwillige Zustimmung der Beherrschten beruht, immer am angenehmsten für die Bourgeoisie sei.[34] Das Hauptproblem des Monopolkapitals sei demnach die Integration der Beherrschten, also die subjektive Zustimmung zu einem System, welches gegen das eigene Interesse gerichtet ist.[35]Heruntergebrochen auf die bürgerliche Demokratie bedeute das für die Bourgeoisie die Frage der Lösung des Problems, dass die Minderheit in einem formaldemokratischen System gegen die Mehrheit der zur Wahl zugelassenen Menschen formal legitimiert werden müsse. Hierzu entwickelte die herrschende Klasse verschiedene Integrationsmodelle und -mechanismen im Rahmen der bürgerlichen Demokratie. Aber was, wenn diese Integration nicht gelingt? Durch die Widersprüche des Kapitalismus bestehe immer die Gefahr des Misslingens der Integration großer Teile der „nichtmonopolistischen Schichten“.[36] Die Reaktion sei eine Formierung der Gesellschaft auf den Staat hin, ein Umbau des Staatsapparats zu einer „monopolkapitalistischen Präsidialdiktatur“. Nur wenn das misslingt, muss die faschistische Option herangezogen werden. „Dies, das Versagen also aller Instrumente der monopolkapitalistischen Integration, der Fall des eklatant-definitiven Mißlingens (nicht der Vollendung) der Formierung, ist die akut-faschismusträchtige Situation“.[37] Die faschistische Option ist laut Opitz also eine Notreserve des Kapitals. Das Kapital ging auf das Werben der faschistischen Kräfte so lange nicht ein, bis alle bisherigen bürgerlichen Parteien ihre Integrationsfähigkeit endgültig verloren hatten. Bis zu der Machtübertragung existiere so deswegen tatsächlich eine gewisse Konkurrenz und „Dualismus“ zwischen faschistischer Partei und Monopolkapital.[38] Die Erhaltung der eigenen Macht im Rahmen einer Formaldemokratie sei also die bevorzugte Variante für die Bourgeoisie, die Errichtung des Faschismus zeige die tiefe Krise der Bourgeoisie an.

Dagegen versucht Gossweiler am deutschen Beispiel nachzuweisen, dass der deutsche Imperialismus beständig zum Faschismus drängte und während der gesamten Weimarer Republik danach trachtete, diese auch wieder abzuschaffen.

Im Faschismus sieht er sowohl offensive als auch defensive Elemente und keine klare Grenze zwischen verschiedenen Formen bürgerlicher Herrschaft – integrative und repressive Mittel werden je nach Notwendigkeit eingesetzt. Er begründet dies mit den ökonomischen Grundlagen des Imperialismus: „Der freien Konkurrenz entspricht die Demokratie. Dem Monopol entspricht die Reaktion.“[39] Der Drang des Monopolkapitals nach Alleinherrschaft resultiere aus dem Kampf ums Überleben im Konkurrenzkampf. Die bürgerliche Demokratie beschränke das Kapital in seiner Möglichkeit der grenzenlosen Ausbeutung der Lohnabhängigen, weil sich diese in dieser leichter zur Wehr setzen könnten. Allerdings sei der Faschismus erst mit dem Eintritt des Kapitalismus in die allgemeine Krise des Kapitalismus nach dem 1. Weltkrieg aufgetreten. Die allgemeine Krise sei dadurch gekennzeichnet, dass sie alle Bereiche der Gesellschaft erfasse. Die Revolution von 1917 war ein Ausdruck und Vertiefung dieser Krise: „Der Drang des Imperialismus nach Reaktion und Gewalt nahm also erst in einer bestimmten Situation faschistische Gestalt an“.[40]

Im Unterschied zu Kühnl und Opitz also, welche die bürgerlich-demokratische Regierungsform als die Normalform kapitalistischer Herrschaft auffassen (und den Faschismus entsprechend als eine Extremform), führt Gossweiler an, dass die Weimarer Republik nur äußerst widerwillig von den Herrschenden akzeptiert wurde und sie zeitlebens ihres Bestehens auch wieder an ihrer Abschaffung arbeiteten. 1933 habe die Großbourgeoisie Angst davor bekommen, die Republik nie beseitigen zu können – nicht wegen einer bevorstehenden proletarischen Revolution, sondern aus Furcht vor dem alten „parlamentarischen“ Theater und deren politischen Kräfte (Pazifisten, Sozialdemokraten etc.), welche als unbrauchbar für den Revanchekrieg eingeschätzt wurden. Die Weltwirtschaftskrise hatte das Bestreben, die Weimarer Republik abzuschaffen, also nur um ein Vielfaches verstärkt. Die Errichtung der faschistischen Diktatur sei also nicht nur defensiv gegen die starke Arbeiterbewegung zu begreifen, sondern sie war gleichzeitig eine Offensive des verstärkten Anvisierens der eigenen imperialistischen Ziele. Sie sei Ausdruck der Schwäche und Stärke der Monopolbourgeoisie zugleich gewesen.

Für Gossweiler war die faschistische Führung ein ausführendes Organ der Kapitalinteressen mit begrenztem Handlungsspielraum – wie jede Regierung in einem kapitalistischen Staat. Die Vorstellung einer vom Kapital unabhängigen faschistischen Bewegung lehnte er ab, da sie die Rolle des Kapitals verharmlosen würde. Gossweiler führt allerdings auch an, dass nicht alle Teile des Kapitals zum Faschismus drängen, sondern in Anlehnung an Dimitroff nur „die reaktionärsten, am meisten chauvinistische[n] und imperialistische[n] Elemente“, welche „naturgemäß“ die führenden Hauptgruppen des Monopolkapitals seien: die Großbanken und Großkonzerne (Schwerindustrie, Chemie- und Elektro). Dies bedeute nicht, dass die anderen Teile des Finanzkapitals kein Interesse am Abbau der Arbeiterrechte haben, aber sie haben weniger Möglichkeiten, ihre spezifischen Interessen in einem faschistischen Staat durchzusetzen als in einer parlamentarischen Demokratie.[41]

Während Gossweiler den Faschismus als Instrument des Monopolkapitals betrachtete, betonte Kühnl die eigenständigen Interessen der faschistischen Bewegung und die relative Autonomie der faschistischen Staatsführung. Er sah im Faschismus eine Form des Bonapartismus, in der die faschistische Partei zwischen verschiedenen Kapitalfraktionen vermittelte. Zwar verwendete er diesen Begriff nicht explizit, doch seine Argumentation orientierte sich stark an dieser Theorie. Während der klassische Bonapartismus nach Marx eine über den Klassen stehende Instanz beschreibt, bezog Kühnl dies auf eine Vermittlung zwischen Kapitalfraktionen. Seiner Ansicht nach agierte der Faschismus zwar im Interesse des Monopolkapitals, verfolgte aber zugleich eigenständige politische und ideologische Ziele, die nicht immer unmittelbar mit den ökonomischen Interessen der Monopolbourgeoisie übereinstimmen.

Diese Auffassung führte dazu, dass Kühnl die vom VII. Weltkongress der KI entwickelte These zwar auf dem Papier akzeptierte, aber faktisch ablehnte. So schrieb er 1968 in seinem Aufsatz “Faschismus – Versuch einer Begriffsbestimmung”: „Der Faschismus bedeutet keineswegs die unmittelbare Herrschaft irgendeiner Gruppe des Kapitals.“[42]

Ein zentrales Beispiel für Kühnls These ist der Völkermord an den europäischen Juden. Holocaust. Seiner Meinung nach hatte das Kapital kein Interesse an der Vernichtung der europäischen Juden – diese sei vielmehr ein irrationaler Exzess der faschistischen Ideologie gewesen. Allerdings bleibt bei ihm offen, ob das Kapital den Holocaust lediglich tolerierte oder ob es auch Widerstände innerhalb der Kapitalfraktionen gegen die Vernichtungspolitik gab. Gossweiler hingegen leitet den Holocaust aus zwei Aspekten ab: Erstens diente „der Jude“ als Sündenbock, gegen den sich die soziale Demagogie des Faschismus richtete – ein Punkt, dem Kühnl nicht widersprechen würde. Zweitens war das System der Konzentrationslager und Zwangsarbeit ein zentrales Herrschaftsinstrument des Faschismus. Es diente nicht nur der Eliminierung jeglicher Opposition und der Ausschaltung alternativer Gesellschaftsentwürfe, sondern stellte auch Millionen Zwangsarbeiter für die deutsche Wirtschaft bereit. Kühnl unterschlägt dabei, dass auch jüdische Häftlinge zur Zwangsarbeit gezwungen wurden und erst dann ermordet wurden, wenn sie körperlich nicht mehr arbeitsfähig waren. Allerdings bleibt auch bei Gossweiler die Frage offen, warum es eigens errichtete Vernichtungslager wie Auschwitz-Birkenau gab. Eine abschließende Klärung der Massenvernichtung im deutschen Faschismus kann hier nicht geleistet werden – sie bleibt eine zentrale offene Frage in der Faschismusdebatte, die zugespitzt das Verhältnis zwischen Kapital und faschistischer Bewegung betrifft.[43]

Definition und Abgrenzung des Faschismus

Ein zentraler Unterschied zwischen Gossweiler und Kühnl lag in der Definition der Merkmale des Faschismus. Gossweiler verstand Faschismus primär als Herrschaftsform, die durch den „offenen Terrorismus der Monopolbourgeoisie“ gekennzeichnet sei. Eine Militärdiktatur, die brutal gegen die Arbeiterbewegung vorging, könnte daher ebenfalls faschistisch sein, selbst ohne eine organisierte Massenbewegung. Entscheidend waren der Klasseninhalt – die Herrschaft des Finanzkapitals (bzw. bestimmter Teile davon) – und die Form der Herrschaftsausübung – der breit angewandte Terror.

Dabei könne der Faschismus – wie jede Herrschaftsform – nicht die unmittelbare Herrschaft des Finanzkapitals selbst sein, um den Klassencharakter dieser Herrschaft zu verschleiern. Kühnl hingegen folge, so die Kritik Gossweilers, sozialdemokratischen und trotzkistischen Interpretationen, die den Klassencharakter des Faschismus aus der sozialen Herkunft der faschistischen Führung ableiten (Kleinbürgertum, Lumpenproletariat).

Für Kühnl jedoch ist das Vorhandensein einer Massenbasis eine notwendige Bedingung, um von faschistischer Herrschaft zu sprechen. Ein faschistisches Regime müsse breite Bevölkerungsschichten ideologisch durchdringen und mobilisieren. Daher unterschied er zwischen faschistischen und anderen reaktionären Diktaturen: Während sich faschistische Systeme auf eine organisierte Massenbewegung stützen, basierten autoritäre Militärdiktaturen primär auf Repressionsapparaten wie Polizei und Militär. Obwohl Kühnl zwischen Faschismus und Militärdiktaturen differenzierte, bleibt offen, welche konkreten strategischen Unterschiede sich daraus für den antifaschistischen Kampf ergeben.

Diese Differenzen haben auch praktische Konsequenzen. Gossweiler sah neben Deutschland und Italien auch Spanien, Griechenland, Österreich und weitere Länder als Beispiele für faschistische Systeme. Kühnl hingegen erklärte, dass Faschismus bisher nur in Deutschland und – zeitweise – in Italien existiert habe. In allen anderen Fällen sei die bürgerliche Verfassung unangetastet geblieben. Allerdings zählte er in anderen Publikationen auch Japan zu den faschistischen Regimen.

2.4 Geht die BRD auf einen neuen Faschismus zu? Vom „Post“- zum „Präfaschismus“.

Die Faschisierungsdiskussion in der APO, den 68ern hin zu den K-Gruppen & die Entstehung der autonomen Antifa. 1960–1980er

Auch wenn sich die Annahme, dass sich in der Bundesrepublik der offene Faschismus erneut seinen Weg an die Macht bahnt, im Rückblick als Fehleinschätzung herausgestellt hat, konnte sich diese in Teilen der aus der Außerparlamentarischen Opposition (APO) hervorgegangenen kommunistischen Gruppen vertretene Position durchaus auf Beobachtungen der realen politischen Entwicklung stützen. Es wurden außerdem wichtige Fragen in Bezug auf den Charakter des bundesrepublikanischen Staates und das Verhältnis von Imperialismus und Faschismus aufgeworfen. Ein zentraler Hintergrund der Entwicklungen für die Faschismusdebatte war der Aufstieg des Neofaschismus in den 1960ern.

| Neofaschismus: Seit der Gründung der Bundesrepublik bestanden rechts von der CDU/CSU neonazistische und revanchistische Parteien und Organisationen, “die offener als die CDU/CSU die revanchistischen und expansiven Ziele des westdeutschen Imperialismus propagierten und noch hemmungsloser als die CDU/CSU gegen demokratische Reformen und Fortschritt im Innern Sturm laufen.”[44]. Das waren zunächst die Sozialistische Reichspartei (SRP), die Deutsche Reichspartei (DRP) und der Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten (welcher bis heute existiert). 1964 wurde dann die neofaschistische NPD gegründet, die zweifellos als politische Nachfolgeorganisation der NSDAP gesehen werden kann. Sie übernahm deren Ideologie und politisches Programm. Die NPD wurde mitnichten verboten, sondern bekam wie bereits die NSDAP Großspenden von Industriellen und konnte Interviews in großen Nachrichtenmagazinen, wie dem SPIEGEL geben.[45] Ein Verbot der NPD scheiterte auch an der Haltung der SPD.[46] Das bescherte der NPD zwischen 1965 und 1967 einen massiven Stimmenzuwachs, und sie scheiterte 1969, nachdem sie bereits in sieben Landtage eingezogen war, nur knapp an der Fünfprozentklausel des Bundestags.Neben der NPD gab es noch eine Reihe neofaschistischer Gruppen, neben dem Bund der Vertriebenen waren wohl die Landsmannschaften wichtige revanchistische Massenorganisationen, die in CDU/CSU-Regierungszeit sogar den sogenannten “Ostkundeunterricht” in Schulen übernahmen.[47] Im BdV und den diversen Landsmannschaften waren so Anfang der 1970er über eine Million BRD-Bürger organisiert. Diese Entwicklungen beschreibt ausführlich der Faschismusforscher Reinhard Opitz in seinem 1984 erschienenen Hauptwerk Faschismus und Neofaschismus. |

Der Kampf gegen die NPD, als wichtigste Organisation der offenen NS-Anhänger, spielte einen wichtigen Hintergrund für die intensive Faschismusdiskussion, welche sich nun entfaltete. Aber auch die CDU/CSU und die Rolle der SPD wurden in den Fokus genommen.

2.4.1 Mit der formierten Gesellschaft in einen neuen Faschismus?

| Formierte Gesellschaft: „Die bundesrepublikanische Öffentlichkeit kennt den Begriff Formierte Gesellschaft seit drei Jahren, und zwar als Leitbegriff einer gesellschaftspolitischen Konzeption, die der damalige Bundeskanzler Ludwig Erhard Ende März 1965 auf dem 13. CDU-Bundesparteitag in Düsseldorf zum ersten Mal vorgetragen hat. Der Kern des Erhard-Programms: die Formierte Gesellschaft bestehe „nicht mehr aus Klassen und Gruppen“, die „einander ausschließende Ziele“ durchsetzen wollten, sie sei vielmehr „ihrem Wesen nach kooperativ“, basiere „auf dem Zusammenwirken aller Gruppen und Interessen“.1 Sie formiere sich nicht „durch autoritären Zwang“, sondern „aus der Erkenntnis und dem wachsenden Bewußtsein der gegenseitigen Abhängigkeit“. Ergebnis der Formierung müsse sein die „Sicherung einer expansiven Weiterentwicklung der Wirtschaft“, die „Konzentration auf eine fortdauernde Erhöhung der Leistung“. Die Formierte Gesellschaft könne „ihrem inneren Wesen nach nur demokratisch“ sein; freilich brauche sie „modernere Techniken des Regierens und der politischen Willensbildung.“ Aus: Manfred Hand, Faschismus in verändertem Aufzug?, DA Heft 48/10 Jahrgang, 301f. |

Gab es in der Studentenbewegung große Einigkeit über die Kontinuität des NS-Faschismus in der Bundesrepublik, herrschte jedoch Uneinigkeit über deren Qualität. So werden in der Debatte um die “Formierte Gesellschaft“ unterschiedliche Einschätzungen von Manfred Hahn in einem Heft der DA vorgestellt. Während Hahn die formierte Gesellschaft als neu aufgestellte Ideologie des bürgerlichen Konservatismus auffasst, sieht Reinhard Opitz hier die Keimzellen eines modernen Faschismus:

„Es hat ja keinen Sinn, darum herumzureden. Natürlich ist dieses Formierungskonzept kein Nationalsozialismus. Es ist frei von rassistischen Parolen, frei von manch anderen spezifisch nationalsozialistischen Momenten. Fragt man jedoch, wie unter den heutigen Bedingungen, in der Zeit nach dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus, angesichts der veränderten Weltlage und der veränderten Bündniskonstellationen, ein neues deutsches Programm zur Durchsetzung der alten Ziele der Wilhelminischen und Hitlerischen Großmachtpolitik aussehen müßte — die Antwort kann wohl nur lauten: Genau so! Aus dem Plan der Formierten Gesellschaft spricht eine ‘klügere’, die Fehler der Hitlerzeit, den technischen Fortschritt und die allgemeine innen- und außenpolitische Situation in Rechnung stellende deutsche Großmachtpolitik. Die Begründungen haben sich verändert, die Ziele sind geblieben“

Und weiter:

„Der Weg in die Formierte Gesellschaft ist ein Schleichweg zu einem moderneren, den Bedingungen der heutigen Zeit angepaßten Faschismus“[48]

Hahn hält dem entgegen:

„Es soll hier nicht suggeriert werden, die Formierungskonzeption sei schlicht eine Neuauflage bürgerlich-konservativer Theorien des 19. Jahrhunderts. Es war vielmehr anzudeuten, in welcher Tradition diese Konzeption steht: in einer Tradition nämlich, die rundweg faschistisch zu nennen falsch ist. Formierungskonzeption und faschistische Ideologie reagieren auf den gleichen Gegner, zwar nicht vollends gleich, aber in vielem ähnlich. Diese Tatsache ist gegenwärtig in der Bestimmung, das Formierervokabular sei nazistisch gefärbt. Aber: nationalsozialistische Ideologie ist, wenn auch die brutalste, so doch bei weitem nicht die früheste ideologische Reaktion auf den vielzitierten Gegner. Wer das übersieht, muß die Formierungskonzeption rein für eine Wiederkehr des Faschismus nehmen. In Wahrheit ist sie ein Haufen von Waffen, die den Rüstkammern des traditionellen bürgerlichen Konservatismus deutscher Prägung entnommen und verschiedentlich nazistisch repariert sind.“[49]

Auch der Arbeitskreis Formierte Gesellschaft um Hameister und Dutschke verstand die formierte Gesellschaft nicht als neue faschistische Herrschaft, bzw. versuchten sie nicht unter dem Stichwort der Faschisierung zu begreifen, sondern als autoritären Staat. Dagegen betonte der AK Faschismus des SDS gerade den Zusammenhang der autoritären Entwicklung mit einer Faschisierung und greift insbesondere die Rolle der CDU und SPD als Helfer dieser Entwicklung an.[50]

So kann in den Flugblättern des Arbeitskreis Faschismus gelesen werden:

„Wenn alte Nazis heute wieder Politik machen, darf man sich nicht wundern, wenn sie wieder die alte Politik machen! Es liegt an uns, den Kampf gegen den Faschismus zu organisieren! (Herv. i.O.) Fangen wir bei Strauß und Kiesinger an!“[51]

Im Arbeitskreis wurden dann fünf Kategorien ausgearbeitet, anhand derer analysiert werden könne, ob es sich bei einem Phänomen um Faschismus handele: „Wir können nur dann von Faschismus sprechen, wenn alle fünf Kategorien zutreffen.“ Die ausgemachten „Kategorien“ waren grob:

1) das Vorhandensein einer Krise des Kapitalismus,

2) die Zerschlagung der bürgerlichen demokratischen Institutionen, der Gewerkschaften usw.,

3) das Vorhandensein einer vor allem in den Mittelschichten angesiedelten Massenbasis, die nach dem Führerprinzip organisiert werde,

4) die Ideologie der „Volksgemeinschaft, des Führerprinzip, des Darwinismus, des Rassismus, des Antikommunismus […]“,

5) Imperialismus.[52]

Anhand dieser Kriterien wollte man nun die NPD, die CDU/CSU usw. analysieren.

Egal ob zur Abgrenzung oder als Zielmarke einer beobachtenden Entwicklung – Faschismus wird wieder zum Schlüsselbegriff zur politischen Analyse der Gegenwart. Das Begriffsinstrumentarium zur Beschreibung dieser Gegenwart wird dabei ausdifferenziert, darunter die Varianten faschistisch, faschistoid, Faschisierung, Präfaschismus. Faschismus wird also nicht mehr ausschließlich in Bezug auf den historischen Faschismus (v.A. Deutschland und Italien) gebraucht, sondern hat das Potenzial, aktuelle Entwicklungen zu fassen.

Einen zentralen Einfluss auf die Theoriediskussion in der APO hatte der Politikwissenschaftler Johannes Agnoli, welcher die These aufstellt, dass die heutige bürgerliche Gesellschaft den Faschismus noch in sich trage.[53] Auch die „liberale“ Staatsgewalt müsse das Instrumentarium faschistischer Methoden beherrschen; der Faschismus ist also als Potenzial immer im bürgerlichen Staat angelegt, sei aber nur unter sehr bestimmten Bedingungen für das Kapital notwendig. So schreibt Agnoli schon 1966 in Das Argument:

„Wenn nun in beiden Fällen — dem Faschismus und der liberalen Herrschaftspraxis — das Ziel das gleiche, der Weg beidemale repressiv, die Methode allerdings einmal terroristisch, das andere Mal konstitutionell, beidemale aber manipulativ ist, so kann man schließen, daß beide Wege offenstehen, daß nur besondere Umstände und Bedingungen die bürgerliche Gesellschaft auf den Weg des Terrors zwingen. Das Kapital braucht nicht immer den Faschismus. Aber der Zusammenhang zwischen dem repressiven Charakter des liberalen und neoliberalen Staates und den terroristischen Methoden des faschistischen Staates darf nicht übersehen werden. Der liberale Staat beruht auf dem Gleichgewicht von Gewalt und Konsens (oder wie verschleiernd gesagt wurde: auf Macht und Konsens). Wenn die Massen die Freiheit nicht wollen, braucht die Gewalt nicht angewandt zu werden. Aber sie bleibt aktuell. Die Staatsgewalt muß jederzeit die Fähigkeit bewahren, konkret zu werden.“[54]

Wie bereits oben angedeutet, gab es an der tendenziellen Gleichsetzung von bürgerlicher Demokratie und Faschismus Kritik aus den Reihen der Marburger Schule und der DKP.[55]

2.4.2 Eine Theorie der faschistischen Ideologie?

Antifaschismus theoretisch zu untermauern, war auch das Ziel der “Projektgruppe Ideologie-Theorie“ (PIT),unter denen sich der Philosophieprofessor Wolfgang Fritz Haug befand und welche sich um die Zeitschrift Das Argument (DA) gruppierte. Im Kern stand hier die Frage nach der Massenwirksamkeit des Faschismus, dessen unheimliche Integrationskräfte und die Frage nach einer spezifischen faschistischen Ideologie und deren Funktionsweise. Das Projekt Ideologie-Theorie um den Philosophieprofessor Wolfgang Fritz Haug arbeitete zu dieser Frage und veröffentlichte 1980 zwei Sonderbände in der Zeitschrift mit dem Titel Faschismus und Ideologie. In den Sonderheften arbeitete die Autorengruppe zur Funktionsweise und Konstitution des Ideologischen im Faschismus, ein nicht unumstrittenes Unternehmen – hatte nicht davor das Frankfurter Institut für Sozialforschung verkündet, der Faschismus sei bereits außerhalb der Ideologie und somit auch nicht mit einer Ideologiekritik zu fassen.[56] Für die PIT-Gruppe ist dies nicht so eindeutig; wenn es auch kein niedergeschriebenes und einheitliches faschistisches Ideologiekondensat gebe, so könne doch an einer Theorie des Ideologischen im Faschismus gearbeitet werden, die zentral auch Sprech- und Handlungsakte in den Fokus nehme.[57] Zentral ist dabei der Bezug auf Ernesto Laclau und dessen Populismusbegriff.[58] Das Ziel von PIT war also die Untersuchung “verschiedener ideologischer Praxen im deutschen Faschismus”, um die “ideologische Wirkungsmacht” des Faschismus zu begreifen. In Abgrenzung zu den auf “Ökonomismus und Klassenreduktionismus” beruhenden Faschismusanalysen nahmen die Forscher an, es könne nur auf “nicht-ökonomistische Weise der Klassencharakter des Faschismus” bestimmt werden.[59] Dabei greift die PIT-Gruppe u. a. auf sozialpsychologische Ansätze der Kritischen Psychologie zurück. Der Faschismus müsse also das “Volk” gegen den Machtblock mobilisieren (demokratisch-populäres Element), ohne dessen Macht tatsächlich zu gefährden:

“Die […] immer wieder konstatierten jakobinischen oder plebejischen Züge der faschistischen Bewegung lassen sich so erklären. Das Zentralproblem dieserart ‚populistischer‘ Mobilisierung, in dessen Lösung sich zugleich die spezifische Qualität des Faschistischen ausdrückt, ist die Neutralisierung der mit dieser Mobilisierung entfesselten demokratischen und antikapitalistischen Tendenzen.”[60]

In diesem Kampf um das populäre Moment sei auch der Rassismus/Antisemitismus der Nazis einzuordnen. Auch ist damit eine Funktion beschrieben, mit dem Antisemitismus die soziale Frage von rechts[61]aufzugreifen. Gerade im Versuch, den Antisemitismus zu begreifen, wird hier versucht eine Theorie des Ideologischen zu entwickeln. Die Argumentation von Haug und seinen Co-Autoren schlägt dabei vor, den “populistischen” (Anführungszeichen i.O.) Charakter des Antisemitismus insofern anzuerkennen, dass er “keine kapitalistische Machenschaft”[62], sondern ein “hilfloser Antikapitalismus”[63] sei, mit dem “vor allem Bauern, Handwerker, Kleinhändler und Angestellte auf die Krise des Kapitalismus, die ‘Große Depression’ […] reagierten”.[64] Allerdings unterscheiden die Autoren, zwischen der “Determination”[65] dieser Theorie und heben die Funktion des “Rassismus/Antisemitismus” als “Kreuzungsstelle” hervor, die den “Antikapitalismus neutralisiert und die Anrufung des Volkes mit der ökonomischen Herrschaft des Großkapitals kompatibel macht”.[66] Hiermit wird die entscheidende Rolle des (deutschen) Monopolkapitals bei der Förderung und Schaffung des Antisemitismus und Rassismus relativiert oder tendenziell unsichtbar gemacht, so die Kritik von Opitz.

Opitz’ Kritik, die er vier Jahre später in seinem Werk Faschismus und Neofaschismus (1984) an dieser (wenn auch noch zurückhaltenden) Operationalisierung von Ernesto Laclaus Populismusbegriff skizziert, besteht hauptsächlich aus zwei Hauptargumenten: a) er kritisiert den Versuch, einen fortschrittlichen Populismusbegriff zu generieren; b) verneint er dessen analytische Aussagekraft in Bezug auf die faschistischen, rechten Ideologien, genauer das “völkisch-antisemitische Demagogiemodell”.[67] Vor allem bedürfe es für die Erklärung des Antisemitismus und der faschistischen Ideologie generell keiner Suche nach einer populär-demokratischen “Funktion”, denn dessen “Strukturfunktion” könne unmittelbar aus “konkret historischen Interessenslagen des Monopolkapitals” erklärt werden, und die “initiative Rolle” des Monopolkapitalismus bei seiner Entwicklung zu einer “politischen Mobilisierungsstrategie” müsse herausgearbeitet werden:

“Das dadurch in Haugs Text etwas überlebensgroß geratene Bild Hitlers als „Arrangeur“ des „ideologischen Materials“ wäre durch eine einzige Erwähnung etwa der antisemitischen Mobilisierungspraxis des Alldeutschen Verbandes auf die realistischeren Dimensionen eines in ein schon weitgehend fertiges, richtungsspezifisches Mobilisierungsschema einsteigenden (…) Agitators zusammengeschmolzen. ”[68]

Die Beiträge von PIT und anderen in Das Argument waren stark vom exilierten Frankfurter Institut für Sozialforschung (IfS) und deren prominenten Vertretern (darunter Marcuse, Benjamin, Horkheimer) beeinflusst; gleichzeitig standen sie in (wenn auch kritischen) Diskussionzusammenhängen mit den bereits genannten DKP- und DDR-Wissenschaftlern. In Bezug auf die Kritische Sozialforschung waren besonders auch die im US-Exil veröffentlichten Autoritarismusstudien des exilierten Frankfurter Instituts für Sozialforschung prägend, neomarxistische und sozialpsychologische Theorien.[69] Die Diskussionen in Das Argument, in der Prokla, in anderen marxistischen Zeitschriften und auch die theoretischen Diskussionen, die vom IfS angeregt wurden, hatten auch Einfluss auf die Studentenbewegung, darunter den SDS.

2.4.3 Die Faschismusdebatte in den K-Gruppen

Nach dem Zerfall der APO sollten die verschiedenen Faschismusanalysen auch die Wahl der jeweiligen Organisations- und Aktionsformen der nun entstehenden Gruppierungen beeinflussen: die militante Stadtguerilla, K-Gruppen-Praxis, die Autonomen Antifa nach dem Vorbild der italienischen Autonomia, aber auch diejenigen, die sich für den “Marsch durch die Institutionen” entschieden. Eine zweite Welle an Berufsverboten folgte[70] – nicht nur als Reaktion auf die Gründung der RAF – und die anhaltenden und sich 1973 zuspitzenden Verbotsdiskussionen in Bezug auf die K-Gruppen erhärteten die Diagnose eines immer reaktionärer werdenden Staates.

Es soll an dieser Stelle exemplarisch die Debatte in dem Kommunistischen Bund Nord (KB) und im Kommunistischen Bund Westdeutschland (KBW) umrissen werden. Diese Debatte wurde ausgewählt, weil sie bereits aufgearbeitet wurde und außerdem im Falle des KB dessen praktische Ansätze bis heute in einigen Antifagruppen stilprägend waren.[71]

Schon der Kommunistische Arbeiterbund Hamburg (KAB), ein Vorläufer des Kommunistischen Bund Nord(KB) “glaubte in der Bundesrepublik Tendenzen der ‘Faschisierung’ wahrzunehmen, die beinhalteten, daß Teile der politischen Klasse eine allmähliche Entwicklung hin auf eine offen terroristische Herrschaftsform forcierten.“ Dies sei in Hinblick auf die Annahme begründet, dass zum einen die internationale Revolution voranschreite und andererseits die Arbeiterbewegung in den imperialistischen Metropolen weiter erstarken werde. Diese revolutionären Entwicklungen bedeuten für die herrschende Klasse, dass sie sich ebenfalls auf eine ‘Verschärfung der Klassenkämpfe’ und den ‘Übergang zu faschistischen Herrschaftsformen’ einstellen müsse.[72] „Als Kern der ‘faschistischen Formierung’ in der Bundesrepublik betrachtete der KAB die ‘Rechtsradikalen um Strauß’ (und nicht das Geflecht der zahlreichen neofaschistischen Kleingruppen oder die NPD). Käme dieser Politiker an die Macht, so würde das heißen, ‘Diktatur nach innen, Kriegspolitik nach außen’.”[73] Die Rolle der Sozialdemokratie wurde, wie auch im Vorlauf der NS-Diktatur, als Wegbereiterin einer Faschisierung begriffen, indem sie Repressionen zustimme und die “Agentur der Kapitalisten” in der Arbeiterbewegung sei.[74] Der nun aus dem KAB hervorgegangene KB nahm diese Analyse auf. Relativ große Einigkeit unter verschiedenen Gruppen bestand darin, dass die BRD-Gesellschaft sich vom „Postfaschismus“ zum „Präfaschismus“ gewandelt habe. Der 2. Juni 1967 markierte dabei den Kipppunkt dieser Entwicklung. Jedoch bestand die Herausforderung darin, eine konkrete Faschismusanalyse aufzustellen. Der KB stellte in diesem Zusammenhang die Faschisierungsthese auf, welche als konzeptionelle Grundausrichtung und quasi “informelles Programm”[75] diente. Zum einen wurde die sozialliberale Regierungspolitik als imperialistisch und repressiv gekennzeichnet (“Modell Deutschland”) und die Verstrickungen der sich in der Opposition befindlichen Unionsparteien als faschistisch verstrickt (“Braunzone”).[76] Der Bundeskanzler Helmut Schmidt erschien in der Analyse des KB als “Oberlehrer und Feldwebel Europas” und Franz-Josef Strauß (CSU) als “Führer des Rechtskartells”.[77] Die Sozialfaschismusthese lehnten dennoch sowohl KB als auch KBW ab, insgesamt für die SPD als kleineres Übel aufgefasst – ein Unterschied z.B. zu der Analyse der maoistisch-hoxhaistischen KPD-ML.[78]

Wenn diese Analyse relativ unstrittig für KB und KBW war, gab es vor allem Differenzen in Bezug auf den Zeitpunkt und die Umstände einer faschistischen Machtinstallation. Der KB ging dabei davon aus, dass die Bourgeoisie so früh wie möglich im Zuge der Faschisierung den Faschismus an die Macht brächte, als eine Art “präventiver Konterrevolution”.[79] Oder erfolgte dieser Schritt erst später als letzter Ausweg aus einer “systembedrohenden Krise”, wenn andere Mittel bereits ausgeschöpft seien?[80] Hiermit verbunden war die Bestimmung der Rolle der Bourgeoisie im Prozess der Faschisierung. Ging der KB hier davon aus, dass die Bourgeoisie planmäßig und offensiv den Faschismus vorantrieb, war der KBW eher der Vorstellung anhängig, dass die Forcierung einer faschistischen Entwicklung aus der Defensive und als Reaktion der in die Enge getriebenen Bourgeoisie verstanden werden müsse.[81] Offensichtlich spielten hier auch der verschieden wahrgenomme Stand der Arbeiterbewegung und des internationalen Klassenkampfes für die jeweiligen Analysen eine Rolle. Auffällig ist auch die Analogie zu der Debatte in den Röderberg-Heften, in welcher in Bezug auf den historischen Faschismus die Frage aufgeworfen wurde, ob es sich bei diesem um eine Offensivstrategie oder Defensivhandlung der Monopolbourgeoisie gehandelt habe (s.o). Auch die oben bereits skizzierte Frage nach der faschistischen Massenbewegung wurde von den Gruppen aufgegriffen und diskutiert. Im Ringen um einen einheitlichen Faschismusbegriff war die Position des KBW, dass das Vorhandensein einer solchen (wie in den historischen Beispielen Italien und Deutschland) konstitutiv, also wesentliche Bestimmung eines Faschismusbegriffs sein müsse. Der KB wiederum ging durchaus davon aus, dass es auch einen “Faschismus und Massenbewegung” geben könne. Was sich nach einem reinen Streit um Definitionen anhört, berührt in Wirklichkeit wieder die tatsächliche Bewegung der Faschisierung und ihre Träger. In der Vorstellung des KBW wirke so die faschistische Bewegung durchaus als autonome Kraft, welche die Faschisierung vorantreiben, während der KB in faschistischen Massenbewegungen eher den passiven Ausdruck der “politisch-ideologischen Einflußnahme” und der Agenda der Bourgeoisie sah.[82]Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass für den KB Faschisierung als bewusst forcierter Prozess des Herankommens an den Faschismus begriffen wurde, der präventiv für Krisenzeiten in Stellung gebracht wurde. Hierbei wurde sich auch auf Dimitrovs Beschreibung der bürgerlich-autoritären “Vorbereitungsetappen”, z.B. die Präsidialkabinette der Weimarer Republik, bezogen. Dabei ging der KB aber gar nicht von einer unmittelbaren Machtübertragung an faschistische Kräfte aus, sondern eher von einem schrittweisen Prozess der Faschisierung. Schlussendlich lassen sich die Unterschiede in der Faschismuserwartung beider Gruppen auch auf ihre unterschiedlichen Analysen der Lage des deutschen Imperialismus, ihrer jeweiligen Krisenanalyse und den Erwartungen an die kommenden Klassenkämpfe zurückführen.[83]

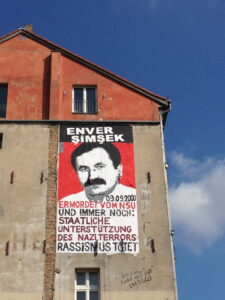

Die Diskussion um die Faschisierungsthese war von praktischer Relevanz und diente dem KB als programmatische Grundlage für die Schaffung einer überregionalen Antifakommission 1974. Diese regte die Gründung dezentraler militanter Anti-Nazistrukturen an, die v.A. auch eine intensive Recherche- und Aufdeckungsarbeit örtlicher Nazi-Strukturen betrieben. Kombiniert war dies mit der Initiierung breiter Bündnisse und antifaschistischer Großevents (wie Rock gegen Rechts in Hamburg 1979). Die hier etablierten Arbeitsweisen sollten stilprägend für die nachkommenden Autonomen Antifagruppen sein.[84]

2.5 Fazit

Dieser kurze Abriss der Faschismusdiskussion nach 1945 hat verdeutlicht:

- Es handelte sich um eine äußerst produktive und entfaltete Auseinandersetzung, die versuchte, Faschismus auf verschiedenen Ebenen zu erfassen und zu verstehen. Besonders produktiv war diese Debatte nicht zuletzt deshalb, weil viele der beteiligten Theoretiker zugleich auch Aktivisten und engagierte Antifaschisten waren, die in unterschiedlicher Weise selbst in politische Kämpfe involviert waren. Namen wie Kurt Gossweiler, Reinhard Opitz oder Reinhard Kühnl stehen exemplarisch für diese Verbindung von theoretischer Reflexion und praktischer Erfahrung. Sie zeigen auch, dass es möglich war, produktive marxistische Debattenzusammenhänge bis hinein in die bürgerlichen Universitäten zu tragen und eine übergreifende Diskussion in Ost- und Westdeutschland herzustellen.

- Sie hat auch gezeigt, dass die Erarbeitung eines klassen- und imperialismustheoretisch fundierten Faschismusbegriffs sowohl Bedingung für einen erfolgreichen Antifaschismus als auch eine ständig zu leistende theoretische Arbeit ist. Die Auswirkungen unterschiedlicher Faschismusauffassungen auf die antifaschistische Praxis wurden am Beispiel der APO und der K-Gruppen nachgezeichnet.

- In der Faschismusfrage verdichten sich theoretische wie politische Probleme, die über das Phänomen des Faschismus hinausweisen. Dazu zählen zentrale Themen wie die Imperialismustheorie, Fragen nach Staat und Herrschaftsformen sowie strategische Überlegungen zur Bündnispolitik. Der Faschismus als extremste und gewaltvollste Form imperialistischer Herrschaft bringt diese Fragen besonders zugespitzt zur Geltung: Es geht um das Wesen des Staates, um die gesellschaftlichen Kräfte, die sich ihm entgegenstellen, sowie um die Notwendigkeit ihrer Organisierung und Bündelung. Das Verhältnis der Arbeiterbewegung zu diesen Kräften steht dabei im Mittelpunkt.

- Ein Bezug zur Gegenwart ist dabei keineswegs schwer herzustellen. Die Auseinandersetzung mit diesen historischen Debatten eröffnet wichtige Anknüpfungspunkte für heutige Analysen und Strategien im Kampf gegen faschistische Formierungen. Dabei sollte verstärkt auch die internationale Faschismusdiskussion in den Fokus rücken, um globale Entwicklungen angemessen berücksichtigen zu können.

- Die Auseinandersetzung mit den Faschismustheorien muss dabei um die internationalen Debatten erweitert werden, um diese produktiv aufzugreifen und um einen Faschismusbegriff zu entwickeln, der nicht nur auf die imperialistischen Zentren beschränkt ist.

- Und nicht zuletzt zeigt die Debatte die inhaltlichen Herausforderungen eines Faschismusbegriffs, welcher zu eng gefasst in Gefahr läuft, den Faschismus zu einem historisch einmaligen Ausnahmezustand zu stilisieren, der der bürgerlichen Demokratie verabsolutierend entgegengestellt wird. Reale Formen faschistischer Politik und Formierung können so relativ und opportunistische Bündnispolitik begründet werden. Ist der Begriff hingegen zu weit gefasst, droht er, die spezifischen Merkmale faschistischer Herrschaft zu verwischen und sich letztlich in der allgemeinen imperialistischen Herrschaftsform aufzulösen – wodurch er analytisch entleert und politisch unbrauchbar wird.

[1] Kühnl, Reinhard: “Faschismustheorien”, Heilbronn 1990, S. 307.

[2] Siehe auch Kühnl: “Faschismustheorien”, S. 308.

[3] Ebd., S. 310.

[4] Von Peter Hoffmann, Walter Görlitz u.A.; siehe auch Kühnl: “Faschismustheorien”, S. 53f.

[5] Siehe Förster, Gerhard/Löwel, Bruno/ Schumann, Wolfgang: „Forschungen zur deutschen Geschichte 1933-1945“, in: Redaktion der ZfG, Historische Forschungen in der DDR 1960-1970. Analysen und Berichte, Berlin 1970.

[6] Förster et al: „Forschungen zur deutschen Geschichte 1933-1945“, S. 578ff.

[7] Ebd., S. 584.

[8] Ebd.

[9] Ebd., S. 581f.

[10] Ebd., S. 584.

[11] Gossweiler, Kurt: “Großbanken, Industriemonopole und Staat”, Papyrossa, Köln 2013, S. 13.

[12] Gossweiler: “Großbanken, Industriemonopole und Staat”, S. 140.

[13] Die Auseinandersetzung mit Kuczynski kann u.A. in Gossweilers Monografie Großbanken, Industriemonopole und Staat (Berlin/Köln 1971/2013) nachvollzogen werden.

[14] Kühnl: “Faschismustheorien”, S. 311.

[15] DKP: “Protokoll des Mannheimer Parteitags der Deutschen Kommunistischen Partei”, Mannheim 1978.

[16] Schleifstein, Josef: “Die „Sozialfaschismus“-These”, Verlag Marxistische Blätter, Frankfurt a.M. 1980, S. 34.

[17] Schleifstein: “Sozialfaschismusthese”, S. 35.

[18] Ebd.

[19] Gossweiler, Kurt: “Über Wesen und Funktion des Faschismus”, in: Gossweiler, Kurt/ Opitz, Reinhard/Kühnl, Reinhard (Hrsg.): “Faschismus. Entstehung und Verhinderung, Texte zur Demokratisierung”, Röderberg-Verlag, Frankfurt a.M. 1972, S. 25.

[20] Kühnl: “Faschismustheorien”, S. 283.

[21] Ebd., S. 284.

[22] Ebd., S. 285.

[23] Ebd., S. 283.

[24] Opitz, Reinhard: “Fragen der Faschismusdiskussionen”, in: Das Argument 1970 (58), S. 282f.

[25] Ebd.

[26]Ebd.

[27]Abendroth et al (Hrsg.): “Wie Faschismus entsteht – und verhindert werden kann. Materialien vom Antifaschistischen Kongreß Mannheim”, Röderberg Verlag, Frankfurt a.M. 1980, 7.

[28] Gossweiler: “Über Wesen und Funktion des Faschismus”, S. 26.

[29] Kühnl, Reinhard: “Kapitalismus und Faschismus”, in: Gossweiler, Kurt/ Kühnl, Reinhard/ Opitz, Reinhard (Hrsg.): Faschismus: Entstehung und Verhinderung, Röderberg-Verlag, Frankfurt a.M. 1972, S. 39.

[30] Gossweiler: “Über Wesen und Funktion des Faschismus”, S. 26.

[31]Kühnl, Reinhard: “Kapitalismus und Faschismus”, S. 40.

[32]Ebd.

[33]Ebd.

[34] Vgl. Kühnl: “Faschismustheorien”, S. 233.

[35] Ebd., S. 234.

[36] Vgl. Opitz: “Fragen der Faschismusdiskussionen”, S. 52.

[37] Kühnl: “Faschismustheorien”, S. 236.

[38] Ebd, S. 237.

[39] Gossweiler: “Über Wesen und Funktion des Faschismus”, S. 4f.

[40] Ebd.

[41] Alle Anführungen aus Kühnl: “Faschismustheorien”, S. 213 – 239 und aus Gossweiler et al: “Faschismus: Entstehung und Verhinderung”.

[42] Zitiert nach Gossweiler et al.: “Faschismus: Entstehung und Verhinderung”, S. 11f.

[43] Siehe auch Opitz, Reinhard: “Faschismus und Neofaschismus”, Verlag Marxistische Blätter, Frankfurt am Main 1984, S. 146-178.

[44] Vgl. Herde, Georg: “Neonazistische Parteien und Organisationen”, in: Marxistische Blätter 1971 (4), S. 23.

[45] Ebd.

[46] Ebd., S. 29.

[47] Ebd., S. 28.

[48] Opitz zitiert nach Hahn, Manfred: “Faschismus in verändertem Aufzug”, in: Das Argument 1968 (48), S. 302.

[49] Hahn: “Faschismus in verändertem Aufzug”, S. 307f.

[50] Vgl. Dworok, Gerrit: “Faschismusbegriffe und -deutungen der ‘68er’ zwischen Wissenschaft und Klassenkampf”, in: Dworok, Gerrit/ Weißmann, Christoph (Hrsg.): “1968 und die ‘68er’”, Boehlau Verlag, 2013, S. 108.

[51] SDS. Arbeitskreis Faschismus: “Kampf gegen Faschismus organisieren”, 1968. Online unter: (https://sds-apo68hh.de/bergedorf/3%20Arbeitskreise/3%2E2%2E%20AK%20Faschismus/2%2E21%20Kampf%20gegen%20den%20Faschismus%20organisieren%2Epdf) (zuletzt abgerufen am 28.04.2025).

[52] SDS. Arbeitskreis Faschismus: “Begriffsbestimmung”, 1968. Online unter: https://sds-apo68hh.de/bergedorf/3%20Arbeitskreise/3.2.%20AK%20Faschismus/2.22%20Ak%20Faschismus%20Begriffsbestimmung.pdf(zuletzt abgerufen am 28.04.2025).

[53] Vgl. auch Agnoli, Johannes: “Zur Faschismusdiskussion”, Verlag O, Hamburg 1972, S. 23.

[54] Agnoli, Johannes: “Die bürgerliche Gesellschaft und ihr Staat”, in: DA 41(8), 1966, S. 460.

[55] Kritik von Abendroth u.A. an diesen Thesen, siehe RLS-Paper von Heigl, Richard: “Das Unbehagen am Staat”, 2010. Online unter: https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Standpunkte/Standpunkte_25-2010_web.pdf (zuletzt abgerufen am 28.04.2025).

[56] Institut für Sozialforschung: “Soziologische Exkurse“, Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt a. M. 1971/1956, S. 169.

[57] Projekt Ideologie-Theorie: “Faschismus und Ideologie”, in: Argument-

Sonderband AS 60. Argument Verlag, Berlin 1980, S. 44ff.

[58] Ebd., S. 67f.

[59] Vgl. die Argument-Sonderausgaben Faschismus und Ideologie (AS 60/62, 1980), siehe insbesondere das Vorwort, AS 60.

[60] Ebd.

[61] Ebd, S. 67.

[62] Ebd., S. 69.

[63] Ebd.

[64] Ebd.

[65] Ebd., S. 70.

[66] Ebd., S. 69.

[67] Opitz: “Faschismus und Neofaschismus”, S. 384.

[68] Ebd.

[69] Dworok: “Faschismusbegriffe”, S. 119.

[70] Kühnl: “Faschismustheorien, S. 313ff.

[71] Durch Steffen, Michael: “Geschichten vom Trüffelschwein. Politik und Organisation des Kommunistischen Bundes 1971-1991”, Assoziation A, Berlin 2002.

[72] Zitiert nach Steffen: “Trüffelschwein”, S. 48.

[73] Ibid.

[74] Steffen: “Trüffelschwein”, S. 49.

[75] Ebd., S. 124.

[76] Ebd.

[77] Ebd.

[78] Ebd., S. 135.

[79] Ebd., S. 124.

[80] Ebd.

[81] Ebd.

[82] Ebd., S. 124f.