von Jona Textor

„Die Arbeit in weißer Haut kann sich nicht dort emanzipieren, wo sie in schwarzer Haut gebrandmarkt wird“ – Karl Marx

Inhalt

I. Positionen und Theorien der „postmodernen Identitätslinken“

II. Marx und Engels über Kolonialismus, Sklaverei und Rassismus

III. Zur Kritik des Antimarxismus der postcolonial studies

IV. Zur Kritik der postmodernen Identitätspolitik

Fazit: „class struggle, not race struggle”

Die Ermordung des Afroamerikaners George Floyd durch einen weißen Polizisten am 25. Mai 2020 in Minneapolis hat eine Protestbewegung gegen Rassismus und Polizeigewalt ausgelöst, wie sie die Welt seit den internationalen Solidaritätskampagnen gegen das südafrikanische Apartheid-Regime nicht mehr gesehen hat. Die USA erleben derzeit einen politischen Ausnahmezustand, wie es ihn zuletzt auf dem Höhepunkt der Anti-Vietnamkriegs-Proteste und der Hochzeit der schwarzen Bürgerrechtsbewegung gegeben hat.

Anders als in den 1960er und 1970er Jahren sind in der Bewegung heute allerdings kaum mehr politische Organisationen und ideologische Anführerinnen und Anführer[1] vertreten, die den Rassismus aus einer materialistischen Perspektive analysieren und ihren Anti-Rassismus ausgehend von einem marxistischen Kapitalismusverständnis formulieren. Für die Black Panther Party war es in den 1960er und 1970er Jahren noch eine Selbstverständlichkeit, die rassistische Unterdrückung als Bestandteil des kapitalistischen Ausbeutersystems zu verstehen. Von Bobby Seale, einem der Gründungsmitglieder der Panthers, stammt das Zitat: „Arbeiter aller Hautfarben müssen sich vereinigen gegen die ausbeuterische und unterdrückerische herrschende Klasse. Lasst mich erneut betonen – wir glauben, unser Kampf ist ein Klassenkampf, kein Rassenkampf.“[2] Von diesem theoretischen Erbe ist heute leider kaum mehr etwas übrig. Natürlich werden im Rahmen der Black-Lives-Matter (#BLM) Proteste auch heute noch einzelne Stimmen linker Aktivisten oder Gruppen laut, die klassenkämpferische Positionen vertreten oder sich sogar positiv auf die Tradition der Black Panthers berufen[3], diese sind derzeit aber weit davon entfernt, die Breite der Bewegung zu repräsentieren.

Dies ist unter den gegebenen Verhältnissen auch nicht verwunderlich. Die Arbeiterbewegung und die kommunistischen Kräfte liegen seit 1989/91 weltweit am Boden. Nicht nur an den Universitäten und im kulturellen Mainstream in den USA und Europa, sondern auch in großen Teilen der Linken haben sich seit den 1990er Jahren die Theorien der postcolonial studies und die verschiedenen Spielarten der postmodernen „Identitätspolitik“ durchgesetzt. Der rasante Aufstieg der Identitätspolitik in den 1990ern vollzog sich nicht etwa im Zuge einer Erneuerung oder Modernisierung des Marxismus, sondern – obwohl einige der Vordenkerinnen der Postmoderne selbst aus marxistischen Strömungen kamen – explizit in Abgrenzung, teilweise in offener Feindschaft zu diesem. Das äußert sich bis heute darin, dass die Vertreter dieser Theorien nicht nur die wichtigsten Grundannahmen der marxistischen Theorie verwerfen, sondern auch eine Reihe an Falschbehauptungen, Lügen und Vorurteilen über den Marxismus verbreiten, die ihn als möglichen Erklärungsansatz für die herrschenden Unterdrückungsverhältnisse von vornherein diskreditieren sollen. Eine Aufarbeitung der idealistischen und explizit anti-materialistischen philosophischen und erkenntnistheoretischen Grundannahmen der Postmoderne würden hier den Rahmen sprengen, es würde sich aber lohnen, diesem Thema irgendwann einen eigenen Artikel zu widmen. Im Gegensatz zu vielen Linken hatte der US-Geheimdienst CIA die zersetzende Wirkung der postmodernen Philosophie auf den Marxismus und die Linke insgesamt bereits 1985 richtig erkannt und eine eigene Arbeitsgruppe gegründet, die sich mit der politischen Nutzbarmachung der aus ihrer Sicht positiven Potentiale der Theorien von Foucault und Kollegen beschäftigte.[4]

In den USA sind die identitätspolitischen Lobbys heute vor allem innerhalb der Demokratischen Partei stark vertreten. In Deutschland ist der Einfluss dieser Strömung hauptsächlich in der Szene-Linken, insbesondere in den Reihen der interventionistischen Linken (iL), aber auch in der Linkspartei und bei den Grünen stark. Er reicht aber auch bis weit hinein in die Gewerkschaftsjugenden, die SPD und den breiteren popkulturellen Mainstream. Alle Spielarten dieser Strömung – aus Mangel an einem besseren Begriff fassen ich sie in diesem Artikel als „postmoderne Identitätslinke“[5]zusammen – haben gemeinsam, dass sie nicht mehr die Analyse der ökonomischen Ausbeutungsstrukturen und der Klassenherrschaft in den Mittelpunkt stellen, sondern ihre Gesellschaftskritik auf das Gebiet der Kultur und des „Diskurses“ verlagern. Dabei werden nicht mehr Verhältnisse zwischen gesellschaftlichen Klassen, sondern zwischen Individuen bzw. zwischen „Mehrheitsgesellschaft“ und diskriminierten „communities“ in den Blick genommen. An die Stelle der ökonomischen Ausbeutung als Kern der gesellschaftlichen Machtverhältnisse tritt die individuelle und strukturelle Diskriminierung aufgrund bestimmter Identitätsmerkmale.

Der Einfluss dieser Theorien macht sich auch in den Reihen der anti-rassistischen #BLM-Bewegung bemerkbar. Zugespitzte identitätspolitische Debatten, die sonst auf die „Bubble“ einer relativ überschaubaren Politszene beschränkt bleiben, dringen im Kontext der neu entstandenen Massenbewegung nun auch verstärkt in eine breitere Öffentlichkeit. Plötzlich gehen in den sozialen Netzwerken Inhalte zu Alltagsrassismus, Diskriminierung und „Privilegien“ viral und werden auch in den etablierten Mainstream-Medien verstärkt aufgegriffen. In den Reihen der Bewegung selbst wurde schon in den ersten Tagen des Protests eine ganze Reihe grundsätzlicher politischer Fragen aufgeworfen und zum Teil leidenschaftlich diskutiert: Dürfen sich weiße Menschen überhaupt an den anti-rassistischen Protesten beteiligen? Sollten sich Weiße öffentlich in Diskussionen über Rassismus zu Wort melden oder sollte das ausschließlich den direkt Betroffenen vorbehalten bleiben? Profitieren alle Weißen von Rassismus, ob sie wollen oder nicht? Ist wirkliche Solidarität zwischen Unterdrückten und „Privilegierten“ überhaupt möglich? Und wie kann eine wirksame Strategie und Taktik im Kampf gegen Rassismus eigentlich aussehen?

Wie in diesem Artikel argumentiert werden soll tragen viele der identitätspolitischen Positionen vor allem dazu bei, das radikale Potential der spontanen Empörung in Bahnen zu lenken, die für das herrschende System insgesamt ungefährlich sind. Sie bieten zahlreiche Anknüpfungspunkte für Reformvorstellungen und Illusionen in den bürgerlichen Staat und den Kapitalismus und sie stehen durch die Betonung der Spaltungslinien entlang von Identitätsgrenzen der Formulierung eines gemeinsamen Klasseninteresses, das sich gegen den Rassismus im Besonderen, gleichzeitig aber gegen die kapitalistische Ausbeutung im Allgemeinen richten müsste, letztlich entgegen. Mit einer marxistischen Analyse der gesellschaftlichen Verhältnisse sind die meisten Positionen der postmodernen Identitätslinken nicht vereinbar.

Eine kurze Vorbemerkung sei diesem Text vorangestellt: Es geht mir nicht darum, Menschen, die sich über identitätspolitische Themen politisiert haben als politisch verloren abzutun, ihnen eine ehrliche Motivation abzusprechen oder ihnen pauschal irgendwelche schädlichen Motive zu unterstellen. Mein Anliegen ist es, eine Diskussion zu eröffnen und auch unter Leuten, die sich bisher vor allem als Anti-Rassistinnen verstanden haben, Interesse an marxistischen Standpunkten zu wecken. Ich möchte einen Beitrag dazu zu leisten, dem Kampf gegen Rassismus wieder eine materialistische Analysegrundlage und eine revolutionäre Stoßrichtung zu geben. Es liegt mir aber fern mit meiner Kritik pauschal die antirassistische Protestbewegung auf der Straße anzugreifen oder zu diskreditieren. Ganz im Gegenteil: Seit der Ermordung von George Floyd sind weltweit Millionen Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt aufgestanden und haben dabei angesichts der brutalen Repression vielerorts ihre Gesundheit, ihre Freiheit oder sogar ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Jeder, der sich selbst als Marxist versteht, sollte gegenüber dieser Bewegung nicht nur seine Solidarität bekunden, sondern sich aktiv an ihrem Kampf beteiligen. Jede, die die grundlegenden Ziele dieser Bewegung teilt, sollte aber auch ein Interesse daran haben, den Einfluss von Ideologien und Politikvorstellungen in ihren Reihen zurückzudrängen, die dem Erreichen dieser Ziele letzten Endes im Wege stehen.

Dieser Artikel verfolgt daher drei wesentliche Ziele: (1) Einige der gängigsten Falschbehauptungen und Kritikpunkte, die von Vertretern der postcolonial studies gegen den Marxismus vorgebracht werden, sollen anhand der Originaltexte überprüft und widerlegt werden. (2) Gleichzeitig sollen dabei die wirklichen Positionen von Marx und Engels gegenüber Kolonialismus, Sklaverei und Rassismus dargestellt und als weiterhin gewinnbringende Analysen für die heutigen Kämpfe fruchtbar gemacht werden. (3) Davon ausgehend sollen abschließend einige der gängigsten Positionen und Behauptungen der postmodernen Identitätslinken einer marxistischen Kritik unterzogen werden.

Wer nicht den ganzen Artikel lesen möchte und sich nur für einzelne Punkte interessiert, kann von hier aus direkt in eins der Unterkapitel springen. In Abschnitt I. gebe ich einen kurzen Überblick über die häufigsten anti-marxistischen Behauptungen der postcolonial studies und die wichtigsten Positionen der postmodernen Identitätslinken. In Abschnitt II. stellen ich anhand einiger Beispiele Marx‘ und Engels‘ Analysen und Positionen zu Kolonialismus, Sklaverei und Rassismus dar. In Abschnitt III. versuche ich davon ausgehend die antimarxistischen Behauptungen der postcolonial studies zu widerlegen. Abschnitt IV. widmet sich schließlich ausführlich einer marxistischen Kritik der postmodernen Identitätspolitik. Die einzelnen in Abschnitt I. dargestellten Positionen werden unten wieder unter den jeweiligen Buchstaben in Klammern (a-m) aufgegriffen.

I. Positionen und Theorien der „postmodernen Identitätslinken“

Es ist nicht mein Anliegen, hier alle nicht-marxistischen Ansätze der Rassismus- und Diskriminierungskritik in einen Topf zu werfen und diese pauschal als schädlich oder reaktionär abzutun. Gleichzeitig kann und will dieser Artikel aber auch keine differenzierte Detailstudie zu den verschiedenen akademischen Theorieansätzen vorlegen, die jeder Strömung innerhalb dieses Spektrums gerecht werden könnte. Der Artikel konzentriert sich vielmehr auf jene identitätspolitischen Positionen, die mittlerweile so weit verbreitet sind, dass sie sich in Teilen der Popkultur und der linken Szene, aber auch im liberalen Lager der bürgerlichen Parteien quasi als Allgemeinplätze etabliert haben. Es geht mir also um jene popularisierten Erscheinungsformen dieser Ideologie, in denen sie wirkliche Massenwirksamkeit und mediale Reichweite entfaltet. In Diskussionen auf Facebook, Twitter-Statements oder Demoparolen wird eher selten explizit auf akademische Theorien Bezug genommen, und doch begegnen einem dort immer wieder dieselben Positionen und Behauptungen, die letztlich auf die Grundannahmen der postmodernen Identitätspolitik zurückgehen.

An dieser Stelle mag von manchen eingewandt werden, dass ein solches methodisches Vorgehen nur eine „Strohpuppe“ oder eine „Karikatur“ der postmodernen Identitätspolitik abbildet und nicht auf das eingeht, was ihre ideologischen Urheber „wirklich geschrieben“ oder „wirklich gemeint“ haben. Trotzdem sind die hier beschriebenen popularisierten und vulgarisierten Formen der Identitätspolitik nunmal die wirklichen Formen, in denen diese Eingang in die Alltagskultur gefunden hat. Für die Analyse größerer ideologischer Entwicklungen ist zweitrangig, was sich in den akademischen Elfenbeintürmen abspielt, wichtig ist, wie bestimmte Ideologieformen sozusagen „vergesellschaftet“ werden, denn „allein auch die Theorie wird zur materiellen Gewalt, sobald sie die Massen ergreift.“[6]

Zunächst werfen wir also einen Blick auf die häufigsten anti-marxistischen Vorurteile und Falschbehauptungen aus dem Spektrum der postmodernen Identitätslinken. Dabei tun sich besonders die Vertreterinnen und Vertreter der postcolonial studies hervor, die bei der Entstehung und theoretischen Ausformulierung der Identitätspolitik vom Ende der 1970er bis in die 1990er Jahre hinein eine zentrale Rolle gespielt haben. An Universitäten, im akademischen rassismus- und diskriminierungskritischen Kontext sowie in der linken Szene gehören zumindest Versatzstücke dieser Theorien auch heute noch zum ideologischen Mainstream. Dem Marxismus wird aus diesem Spektrum (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) häufig vorgeworfen:

(a) Er betrachte die Klassenzugehörigkeit als einzig relevantes Identitätsmerkmal (Stichwort: „Klassenreduktionismus“).[7] Unter dem „Proletariat“ stelle sich der „Traditionsmarxismus“ außerdem vor allem männliche, weiße Industriearbeiter vor – erst die postcolonial studies hätten die wirkliche Vielfalt der „Subalternen“ sichtbar gemacht.[8]

(b) Außerdem „idealisiere“ und „heroisiere“ Marx die Arbeiterklasse als revolutionäres Subjekt und unterstelle ihr ausschließlich gute und revolutionäre Eigenschaften. Dieselbe Idealisierung weiderhole sich im Antiimperialismus in der Identifikation mit den antikolonialen und nationalen Befreiungsbewegungen in der Dritten Welt.[9]

(c) Der Marxismus behandle alle Fragen nach Rassismus, Sexismus und anderen Identitätsmerkmalen, aufgrund derer Menschen diskriminiert werden, ausschließlich als „Nebenwidersprüche“ neben dem „Hauptwiderspruch“ zwischen Kapital und Arbeit.

(d) Der Marxismus sei „eurozentrisch“ und reproduziere damit in letzter Konsequenz rassistische und koloniale Denkmuster. Die Menschen des „globalen Südens“ kämen bei Marx und Engels ausschließlich als passive Opfer der von Europäern gemachten Geschichte vor. Aufgrund seines Eurozentrismus projiziere der Marxismus die universellen Werte der Aufklärung auf die ganze Menschheit, anstatt die jeweils kulturell unterschiedlichen „partikularen“ Identitäten der „Subalternen“ im globalen Süden anzuerkennen. Damit reproduziere der Marxismus – schließlich selbst eine Theorie weißer europäischer Männer – koloniale und paternalistische Denkweisen.[10]

(e) Marx und Engels als „üble Rassisten“ zu diffamieren – etwa wegen ihrer aus heutiger Sicht teilweise rassistischen Wortwahl oder dem derben Humor in ihren privaten Briefwechseln – ist dabei kein spezifisches Merkmal der Vertreter der postcolonial studies, sondern gehört unter bürgerlichen Antikommunisten allgemein zum guten Ton.[11] Muss deshalb also der ganze Marxismus als rassistisch abgetan werden?

Noch sehr viel stärker als diese explizit anti-marxistischen Positionen sind die allgemeinen identitätspolitischen Vorstellungen von „Privilegien“ und „Diskriminierung“ in der Alltagskultur verankert. Identitätspolitik ist in der Regel eine Reaktion auf Diskriminierungserfahrungen und kann allgemein definiert werden als „Kampf einer Minderheit um die Anerkennung des eigenen Selbstverständnisses […] verbunden mit dem Anspruch auf Anerkennung der eigenen Leistungen für die Gesellschaft [und] dem Kampf um gleiche Rechte und gleiche Chancen der Selbstverwirklichung.“ Kennzeichnend für die Identitätspolitik ist „das Bemühen um öffentliche Aufmerksamkeit, […] ihr Hauptfeld ist daher der öffentliche Diskurs.“[12]

Hier also in aller Kürze die wichtigsten Erklärungsmodelle, Argumentationsmuster und Praxisvorstellungen der postmodernen Identitätspolitik (natürlich auch hier wieder ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

(f) Privilegientheorie: Die Privilegientheorie ist keine wissenschaftlich fundierte Theorie, bildet aber dennoch den impliziten Kern der postmodernen Identitätspolitik und gehört zu ihren populärsten Allgemeinplätzen. Wichtigste Grundannahmen dieser Theorie ist, dass sich der Platz den Menschen in der gesellschaftlichen Hierarchie einnehmen vor allem aus ihren Identitätsmerkmalen und deren jeweiliger Kombination ergibt. Bestimmte Identitätsmerkmale sind demnach mit bestimmten „Privilegien“ ausgestattet. Privileg bedeutet in diesem Zusammenhang die „Abwesenheit der negativen Folgen von Diskriminierung“. Während sich also zum Beispiel ein weißer, heterosexueller Mann über einen Platz an der Spitze der sozialen Pyramide freuen darf, findet sich eine schwarze Transfrau unter den am meisten Unterdrückten am unteren Ende wieder. Durch diesen Ansatz wird also impliziert, dass „privilegierte“ Individuen direkt oder indirekt von der Diskriminierung anderer profitieren. „Klasse“ wird auf der Privilegienskala typischerweise gleichwertig neben alle anderen Identitätsmerkmale gestellt (wie z.B. weiß oder heterosexuell sein) und, wenn überhaupt, dann nicht anhand der Stellung zu den Produktionsmitteln, sondern nur gemessen am Einkommen definiert.[13]

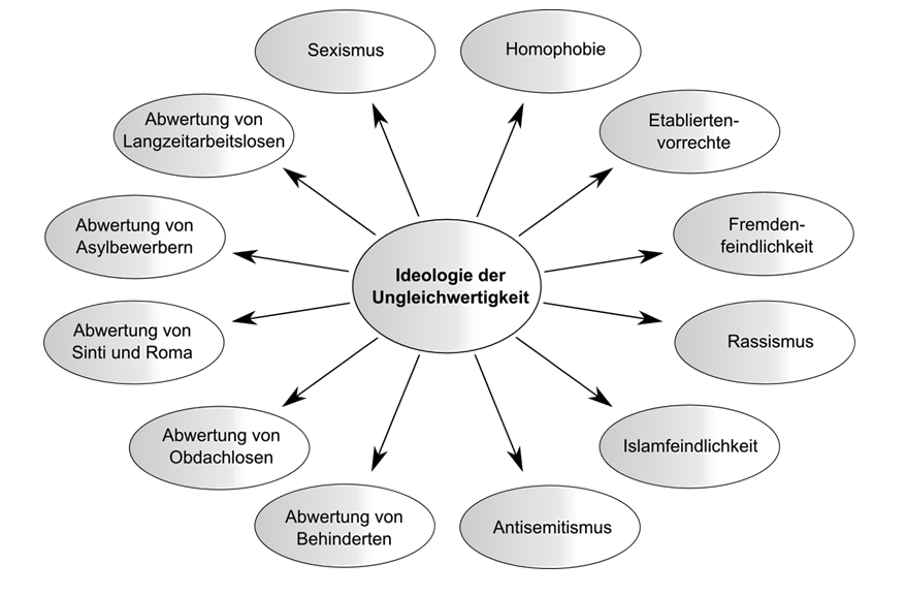

(g) Identitätspolitik und Anti-Diskriminierung: Ein mit der Privilegientheorie eng verwandtes Modell, nur spiegelverkehrt gedacht und stärker akademisch verankert, vertreten die verschiedenen Spielarten der Diskriminierungskritik. Zum Gradmesser des sozialen Status werden hier nicht Privilegien, sondern umgekehrt das Betroffensein von Diskriminierung, also die individuelle oder strukturelle Abwertung, Schlechterbehandlung und Benachteiligung von Individuen aufgrund bestimmter Gruppenmerkmale (Hautfarbe, Geschlecht, etc.).[14]Diese Mechanismen werden als wichtige Ursachen von Unterdrückung und sozialer Ungleichheit identifiziert. Theorien, die die Überschneidung und Wechselwirkung zwischen verschiedenen Diskriminierungsdimensionen untersuchen, werden als „Intersektionalismus“-Ansätze zusammengefasst.[15] Die Frage der Klassenzugehörigkeit wird auch hier meist nur als ein Faktor neben anderen behandelt, und zwar oft nicht einmal im Sinne einer objektiven ökonomischen Kategorie, sondern nur als weiteres „gesellschaftlich konstruiertes“ Identitätsmerkmal, das Diskriminierung nach sich zieht (Stichwort: „Klassismus“).[16]

(h) „Wir alle sind Teil des Problems“: Eng mit den Diskriminierungs- bzw. Privilegien-Modellen verbunden ist die Vorstellung, dass „wir alle“ gleichermaßen in dieses System von Privilegien und Diskriminierung „verstrickt“ und durch unser alltägliches Verhalten, z.B. durch ständige „Mikroaggressionen“, auch aktiv an dessen Reproduktion beteiligt sind – die „Privilegierten“ natürlich mehr als die „Diskriminierten“.[17] Die ganze Gesellschaft ist demnach von komplexen „Machtverhältnissen“ zwischen Individuen, Diskursen, Strukturen und Institutionen durchzogen und niemand steht außerhalb derselben. Alle Weißen, so die zentrale Schlussfolgerung, „profitieren“ von Rassismus. Von großer Bedeutung ist diese These zum Beispiel für die akademische Theorieschule der „Rassismuskritik“.[18]

(i) „Check your privilege“: Wenn der Kern des Problems im individuellen Verhalten von „uns allen“ liegt, dann ist es nur naheliegend, dessen Lösung auch dort zu suchen. Als politische Praxis, die zur Überwindung der Ungleichheit beitragen soll, ergibt sich daraus zum Beispiel die Forderung, die eigenen Privilegien zu reflektieren, sich gegenüber Minderheiten „achtsam“ zu verhalten und an seiner eigenen „Awareness“ (Bewusstheit) für die Situation der Betroffenen zu arbeiten. Dadurch soll der alltäglichen Reproduktion von Rassismus und Diskriminierung entgegengewirkt werden. Diese Politik der Aufklärung und Sensibilisierung wird in Deutschland seit Jahren auch von staatlich finanzierten Anti-Diskriminierungs-Stellen und Gleichstellungsbeauftragten verfolgt.[19] In der linken Szene wird „Selbstreflexion“ mit Blick auf Rassismus vor allem unter den Schlagwörtern „critical whiteness“ und „white privilege“ diskutiert und praktiziert.[20]

(j) „Anerkennung“ und „Repräsentation“: Ein Bereich, auf den sich viele Forderungen der Identitätspolitik konzentrieren, ist der der Anerkennung, und Repräsentation. Dabei geht es um die offizielle Anerkennung und Wertschätzung bestimmter Identitätsmerkmale, z.B. durch die Einführung einer dritten Geschlechtskategorie auf Personalausweisen, genderneutralen Toiletten und dergleichen. Mit Repräsentation ist in der Regel gemeint, dass gesellschaftliche Minderheiten auch im öffentlichen „Diskurs“ repräsentiert sein sollen. In Schulbüchern sollen auch Kinder mit dunkler Haut oder Eltern mit Kopftüchern abgebildet und in Netflix-Serien homosexuelle Paare und Transpersonen als teil der gesellschaftlichen Normalität dargestellt werden. Außerdem wird die Repräsentation von Minderheiten in „Machtpositionen“ gefordert, vor allem in Politik und Wirtschaft. Diese Forderungen treten oft auch unter dem Label „Diversity“-Politik auf. Dadurch soll einerseits eine gesellschaftliche „Normalisierung“ von „Vielfalt“ gefördert und andererseits Kindern und Jugendlichen aus Minderheitengruppen Vorbilder an der Spitze der sozialen Pyramide zur Verfügung gestellt werden, mit denen sie sich identifizieren können.[21]

(k) „Sprache erzeugt und verändert Wirklichkeit“: Ein Großteil der politischen Diskussion der postmodernen Identitätslinken dreht sich um Sprache. Wie soll z.B. richtig gegendert werden (mit *_ oder Binnen „I“), so dass alle Geschlechtsidentitäten mitgedacht sind und sich repräsentiert fühlen? Diskriminierungskategorien wie „Rasse“ oder „Gender“ und die mit diesen jeweils zusammenhängenden „Rollenbilder“ werden als „Konstruktionen“ bezeichnet, die „dekonstruiert“ werden müssten. Hinter all diesen Diskussionen steht die Grundannahme, dass gesellschaftliche Wirklichkeit durch Sprache bzw. Ideologie erzeugt wird und demnach auch durch Veränderung der Sprache bzw. des Denkens verändert werden kann.

(l) „Wer darf sprechen? Wer kann sich solidarisieren?“: Weit verbreitet ist in der postmodernen Identitätslinken auch der Standpunkt, nur Menschen, die selbst von einer bestimmten Form der Diskriminierung betroffen sind, könnten diese auch beurteilen und sich sinnvoll an öffentlichen Debatten darüber beteiligen. Wer sich als Weißer trotzdem zu Rassismus äußert, der handelt sich schnell den Vorwurf des „Paternalismus“ ein oder wird dafür kritisiert, Schwarze Stimmen aus dem Diskurs zu verdrängen. Außerdem wird in Zweifel gezogen, ob wirkliche antirassistische Solidarität zwischen Betroffenen und Nicht-Betroffenen überhaupt möglich ist.[22] Anstatt von Solidarität spricht die identitätspolitische Szene mittlerweile vor allem von „Allyship“.

(m) Minderheiten statt Mehrheiten: All diesen Ansätzen ist gemeinsam, dass sie zu den „Unterdrückten“, die ein unmittelbares Interesse an der Veränderung der Gesellschaft haben, nur noch Minderheiten und „marginalisierte“ Randgruppen zählen, nicht die Mehrheit der Menschen (also die „Mittelschichts-Christen-Weißbrot-Heten“[23]). Die Mehrheit ist aufgrund ihrer „Privilegien“ und ihrer Beteiligung an der Reproduktion der Verhältnisse aus dieser Sicht grundsätzlich mehr Teil des Problems als Teil der Lösung.

Wer sich ein lebendiges Bild davon machen möchte, wie all diese identitätspolitischen Erklärungsmodelle und Argumentationsmuster sozusagen in Aktion funktionieren, der muss sich nicht unbedingt in ein Uniseminar setzen. Es reicht vollkommen, sich einmal eine Stunde Zeit zu nehmen und auf den Webseiten des Missy Magazins oder der verschiedenen VICE-Ableger (sowas wie das internationale Zentralorgan der postmodernen Identitätslinken) durch die Artikel mit Stichwörtern wie „Identität“, „Privileg“ oder „Diskriminierung“ zu scrollen.[24]

II. Marx und Engels über Kolonialismus, Sklaverei und Rassismus

Der moderne Rassismus hat seinen Ursprung in der Geschichte des Kolonialismus und der Sklaverei. Ohne eine Theorie des Kapitalismus lässt sich weder diese Geschichte noch die Funktion des Rassismus in heutigen kapitalistischen Gesellschaften verstehen. Es gehört zu den Verdiensten von Karl Marx und Friedrich Engels, eine historisch-materialistische Analyse vorgelegt zu haben, die dieses blutige Kapitel der Menschheitsgeschichte nicht in die Vorgeschichte der modernen Zivilisation oder in die „barbarische“ Welt außerhalb Europas auslagert, wie die bürgerliche Geschichtsschreibung es bis heute teilweise versucht, sondern Kolonialismus und Sklaverei als untrennbar mit der Entstehung und Expansion des europäischen Kapitalismus verbundene Phänomene beschreibt. Und nicht nur das, auf Grundlage der marxistischen Theorie lässt sich auch erklären, warum die damals entstandenen Ungleichheiten innerhalb des kapitalistischen Weltsystems – heute meistens mit den unscharfen Begriffen „globaler Norden“ und „globaler Süden“[25] bezeichnet – bis heute fortwirken und innerhalb des Kapitalismus nicht überwunden werden können. Schauen wir uns nun also anhand einiger längerer Passagen aus den Originaltexten genauer an, was Marx und Engels zu diesem Thema wirklich zu sagen hatten.

Schon in einer seiner ersten politischen Schriften, Das Elend der Philosophie (1847), betont Marx die zentrale Rolle, die die Sklaverei für die Entstehung der kapitalistischen Produktionsweise gespielt hat. Sie war demnach nicht etwa ein bloßer Nebeneffekt der europäischen Industrialisierung, sondern gehörte zu ihren wichtigsten Katalysatoren:

Die direkte Sklaverei ist der Angelpunkt der bürgerlichen Industrie, ebenso wie die Maschinen etc. Ohne Sklaverei keine Baumwolle; ohne Baumwolle keine moderne Industrie. Nur die Sklaverei hat den Kolonien ihren Wert gegeben; die Kolonien haben den Welthandel geschaffen; und der Welthandel ist die Bedingung der Großindustrie. So ist die Sklaverei eine ökonomische Kategorie von der höchsten Wichtigkeit. (MEW 4, S. 132)[26]

Im Manifest der kommunistischen Partei (1848) beschreiben Marx und Engels die Expansion des Kapitalismus über den gesamten Globus und die Funktion von Kolonialismus und Sklaverei in diesem Prozess. Die Hauptrolle spielten dabei die europäischen Kapitalisten:

Die Entdeckung Amerikas, die Umschiffung Afrikas schufen der aufkommenden Bourgeoisie ein neues Terrain. Der ostindische und chinesische Markt, die Kolonisierung von Amerika, der Austausch mit den Kolonien, die Vermehrung der Tauschmittel und der Waren überhaupt gaben dem Handel, der Schiffahrt, der Industrie einen nie gekannten Aufschwung […]

Das Bedürfnis nach einem stets ausgedehnteren Absatz für ihre Produkte jagt die Bourgeoisie über die ganze Erdkugel. Überall muß sie sich einnisten, überall anbauen, überall Verbindungen herstellen.

[…] Die uralten nationalen Industrien sind vernichtet worden und werden noch täglich vernichtet. Sie werden verdrängt durch neue Industrien, deren Einführung eine Lebensfrage für alle zivilisierten Nationen wird, durch Industrien, die nicht mehr einheimische Rohstoffe, sondern den entlegensten Zonen angehörige Rohstoffe verarbeiten und deren Fabrikate nicht nur im Lande selbst, sondern in allen Weltteilen zugleich verbraucht werden. An die Stelle der alten, durch Landeserzeugnisse befriedigten Bedürfnisse treten neue, welche die Produkte der entferntesten Länder und Klimate zu ihrer Befriedigung erheischen. An die Stelle der alten lokalen und nationalen Selbstgenügsamkeit und Abgeschlossenheit tritt ein allseitiger Verkehr, eine allseitige Abhängigkeit der Nationen voneinander. […]

Die Bourgeoisie reißt durch die rasche Verbesserung aller Produktionsinstrumente, durch die unendlich erleichterten Kommunikationen alle, auch die barbarischsten Nationen in die Zivilisation. Die wohlfeilen Preise ihrer Waren sind die schwere Artillerie, mit der sie alle chinesischen Mauern in den Grund schießt, mit der sie den hartnäckigsten Fremdenhaß der Barbaren zur Kapitulation zwingt. Sie zwingt alle Nationen, die Produktionsweise der Bourgeoisie sich anzueignen, wenn sie nicht zugrunde gehn wollen; sie zwingt sie, die sogenannte Zivilisation bei sich selbst einzuführen, d.h. Bourgeois zu werden. Mit einem Wort, sie schafft sich eine Welt nach ihrem eigenen Bilde. (MEW 4, S. 463-466)

Aus heutiger Sicht kann man sich leicht an der Sprache und Wortwahl dieses über 170 Jahre alten Textes stören. Das ist eine Ebene, an der postmoderne Kritikerinnen mit Vorliebe ansetzen, wenn sie dem Marxismus ein rassistisches Weltbild unterstellen. Auf der einen Seite stehen die „zivilisierten“ Europäer, auf der anderen Seite die nicht-europäischen „Barbaren“, denen die weiße Bourgeoisie den Fortschritt bringt. Dass Marx und Engels in Wirklichkeit weit davon entfernt waren, ein so schematisches Schwarz-Weiß-Bild zu zeichnen, ist hier schon dadurch angedeutet, dass die bürgerliche Gesellschaft nur als „sogenannte“ Zivilisation bezeichnet wird. Darauf, was genau hinter dieser Ausdrucksweise steckt, werde ich weiter unten zurückkommen, wenn ich näher auf Marx‘ Analyse der britischen Kolonialherrschaft in Indien eingehe.

Die weltweite Expansion des Kapitalismus, die im Kommunistischen Manifest beschrieben wird, beruhte keineswegs auf Freiwilligkeit und gegenseitigem Einverständnis, sondern die „sogenannte Zivilisation“ der Bourgeoisie wurde fast überall mit Hilfe offener Gewalt eingeführt. Auch führte dieser Prozess nicht etwa dazu, dass sich auf kurz oder lang alle Länder gleichermaßen industrialisierten, um schließlich das Entwicklungsniveau der kapitalistischen Zentren zu erreichen. Marx und Engels betonen, dass der Kapitalismus notwendig auf einem Machtgefälle beruht und dauerhaft Ungleichheits- und Abhängigkeitsverhältnisse im globalen Maßstab hervorbringt:

Die Bourgeoisie hat das Land der Herrschaft der Stadt unterworfen. […] Wie sie das Land von der Stadt, hat sie die barbarischen und halbbarbarischen Länder von den zivilisierten, die Bauernvölker von den Bourgeoisvölkern, den Orient vom Okzident abhängig gemacht. (MEW 4, S. 466)

In seinem theoretischen Hauptwerk Das Kapital (1867) unterzieht Marx die Geschichte der kapitalistischen Expansion einer genaueren Analyse. Er beschreibt Kolonialismus und Sklaverei dort als „Hauptelemente der ursprünglichen Akkumulation“, also der gewaltsamen Trennung der Masse der Bauern von ihren Produktionsmitteln und der Anhäufung der ersten großen Kapitalien durch weltweite Plünderung und Raub. Es war dieser Prozess, der die historischen Voraussetzungen für die Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise überhaupt erst herstellte:

Die Entdeckung der Gold- und Silberländer in Amerika, die Ausrottung, Versklavung und Vergrabung der eingebornen Bevölkerung in die Bergwerke, die beginnende Eroberung und Ausplünderung von Ostindien, die Verwandlung von Afrika in ein Geheg zur Handelsjagd auf Schwarzhäute bezeichnen die Morgenröte der kapitalistischen Produktionsära. Diese idyllischen Prozesse sind Hauptmomente der ursprünglichen Akkumulation. Auf dem Fuß folgt der Handelskrieg der europäischen Nationen, mit dem Erdrund als Schauplatz. […]

Die verschiednen Momente der ursprünglichen Akkumulation verteilen sich nun, mehr oder minder in zeitlicher Reihenfolge, namentlich auf Spanien, Portugal, Holland, Frankreich und England. In England werden sie Ende des 17. Jahrhunderts systematisch zusammengefaßt im Kolonialsystem, Staatsschuldensystem, modernen Steuersystem und Protektionssystem. Diese Methoden beruhn zum Teil auf brutalster Gewalt, z. B. das Kolonialsystem. Alle aber benutzten die Staatsmacht, die konzentrierte und organisierte Gewalt der Gesellschaft, um den Verwandlungsprozeß der feudalen in die kapitalistische Produktionsweise treibhausmäßig zu fördern und die Übergänge abzukürzen. Die Gewalt ist der Geburtshelfer jeder alten Gesellschaft, die mit einer neuen schwanger geht. Sie selbst ist eine ökonomische Potenz. (MEW 23, S. 779)

Wie man sieht beschreiben Marx und Engels diese „Zivilisierung“ der Welt keineswegs in einem rosigen Licht, wie es unter bürgerlichen Politikern und Ideologen in Europa damals durchaus üblich war, sondern sie schildern die wirkliche Geschichte des Kapitalismus in all ihrer schonungslosen Brutalität. An anderer Stelle schreibt Marx, das Kapital sei „von Kopf bis Zeh, aus allen Poren blut- und schmutztriefend“ zur Welt gekommen. (MEW 23, S. 788)

Das historische Ergebnis der ursprünglichen Akkumulation war schließlich eine „internationalen Arbeitsteilung“, die das kapitalistische Weltsystem in die Machtzentren in Europa und die unterdrückten und abhängigen Regionen in Lateinamerika, Afrika und Asien gliederte:

Wohlfeilheit des Maschinenprodukts und das umgewälzte Transport- und Kommunikationswesen [sind] Waffen zur Eroberung fremder Märkte. Durch den Ruin ihres handwerksmäßigen Produkts verwandelt der Maschinenbetrieb sie zwangsweise in Produktionsfelder seines Rohmaterials. So wurde Ostindien zur Produktion von Baumwolle, Wolle, Hanf, Jute, Indigo usw. für Großbritannien gezwungen. Die beständige „Überzähligmachung” der Arbeiter in den Ländern der großen Industrie befördert treibhausmäßige Auswandrung und Kolonisation fremder Länder, die sich in Pflanzstätten für das Rohmaterial des Mutterlands verwandeln, wie Australien z.B. in eine Pflanzstätte von Wolle. Es wird eine neue, den Hauptsitzen des Maschinenbetriebs entsprechende internationale Teilung der Arbeit geschaffen, die einen Teil des Erdballs in vorzugsweis agrikoles Produktionsfeld für den andern als vorzugsweis industrielles Produktionsfeld umwandelt. (MEW 23, S. 474-475)

Die Welt gliederte sich von nun an also in eine koloniale und halb-koloniale Zone, in der schwarze und indigene Sklaven sowie unter quasi-feudalen Verhältnissen lebende Kleinbauern Rohstoffe produzierten, und in kapitalistische Länder, in denen die „doppelt freien“ weißen Lohnarbeiter (frei von Leibeigenschaft, aber auch gewaltsam „befreit“ von ihren Produktionsmitteln) diese Rohmaterialien zu Industrieprodukten verarbeiteten. Der größte Teil der Profite konzentrierte sich in den Händen der weißen Bourgeoisie in den europäischen Metropolen, was sowohl die Ungleichheit im globalen Maßstab als auch zwischen Arbeitern und Kapitalisten in den Industrieländern stetig vergrößerte.

Die internationale Arbeitsteilung verlief also objektiv entlang der „Rassengrenzen“, das heißt entlang unterschiedlicher Phänotypen und Hautfarben. Der „Rassenunterschied“, der es den Europäern möglich machte sich den Großteil der Weltbevölkerung zu unterwerfen, war allerdings weder in deren biologischer Überlegenheit begründet, wie es die damaligen rassistischen Ideologien behaupteten, noch war er einfach „diskursiv konstruiert“, wie es die idealistischsten Spielarten der postcolonial studies nahelegen.[27] Er hatte seine materielle Grundlage in der überlegenen Produktionsweise und Bewaffnung der europäischen Eroberer und Kolonialherren. Trotzdem ist das holzschnittartige identitätspolitische Geschichtsbild, das in allen Weißen die Gewinner von Kolonialismus und Sklaverei sehen will, angesichts der historischen Tatsachen nicht haltbar. Wie Marx im Kapital akribisch nachweist, war die Kehrseite der ursprünglichen Akkumulation in den Kolonien das Massenelend der Arbeiterklasse in den großen Industriestädten, wo Männer, Frauen und Kinder für einen sprichwörtlichen Hungerlohn täglich Schichten von bis zu 18 Stunden arbeiteten und im Durchschnitt kaum älter als 30 Jahre wurden. Der Lebensstandard der Arbeiter in den Industriezentren begann sich nur deshalb allmählich zu verbessern, weil es ihnen gelang die Bourgeoisie im Klassenkampf schrittweise zu Zugeständnissen zu zwingen. Erst mit dem Übergang des Kapitalismus in sein imperialistisches Stadium (also kurz vor dem Ersten Weltkrieg) begann die Bourgeoisie ihre Extraprofite dazu zu nutzen, einen Teil der Arbeiter zu „bestechen“, wodurch eine neue Schicht von „Arbeiteraristokraten“ entstand.[28] Nochmals einige Jahrzehnte später, unter den besonderen Bedingungen des Nachkriegsbooms und der Systemkonkurrenz nach 1945, erreichte ein größerer Teil der weißen Arbeiterklasse in den kapitalistischen Ländern einen materiellen Lebensstandard, der spürbar über dem nackten Existenzminimum lag und sich deutlich von dem der Mehrheit der Menschen in der Dritten Welt unterschied.

Das Kommunistische Manifest betont ausdrücklich und mit großem Pathos die revolutionäre und fortschrittliche Rolle, die die Bourgeoisie im Kampf gegen den Feudalismus und den Absolutismus spielte. Es waren die bürgerlichen Revolutionen, die die Masse der arbeitenden Menschen aus der Leibeigenschaft befreit, erste demokratische Rechte und Freiheiten etabliert (wenn auch zunächst nur für die besitzenden Klassen) und den Boden für eine organisierte Arbeiterbewegung und eine allmähliche Verbesserung der Lebensbedingungen überhaupt erst geebnet hatten. Nun war die Bourgeoisie aber selbst zur herrschenden Klasse geworden, meist im Bündnis mit den Resten der feudalen Grundbesitzer und des Adels, und damit ins Lager der Reaktion übergelaufen. Ihr Klasseninteresse stand dem Menschheitsfortschritt von nun an entgegen, und dieser konnte nun nur noch gegen und nicht mehr mit oder durch die Bourgeoisie erkämpft werden. Sie benutzte die Staatsmacht von nun an, um die Arbeiterklasse zu unterdrücken, die zahlenmäßig immer weiter anwuchs und in allen kapitalistischen Ländern begann, sich zu organisieren.

Als neue herrschende Klasse war die Bourgeoisie allerdings in ein ideologisches Dilemma geraten. Hatte sie in ihrer fortschrittlichen Phase im Kampf gegen Absolutismus und Feudalismus noch die Ideale von „Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit“ auf ihr Banner geschrieben, um die armen Volksschichten als ihre revolutionären Fußtruppen auf die Barrikaden zu rufen, so setzte sich mit ihrer Klassenherrschaft nun auf dem ganzen Erdball eine Produktionsweise durch, die die Arbeiter in den Fabriken Europas zu bloßen Arbeitstieren und die Sklaven auf den Plantagen in Lateinamerika und den nordamerikanischen Südstaaten zu vollkommen rechtlosen Produktionsinstrumenten im Privateigentum ihrer weißen „Meister“ degradierten. Diese millionenfache Entmenschlichung unter dem Deckmantel von „Fortschritt“ und „Zivilisation“ bedurfte einer Legitimation. Die alten Herrschaftsideologien der feudalen Ständegesellschaften, die vor allem auf religiösen Vorstellungen einer „göttlichen Ordnung“ beruht hatten, waren durch die Aufklärung und die bürgerlichen Revolutionen zerstört worden und konnten diesen Zweck nicht mehr erfüllen. Die Ideologen der Bourgeoise mussten also eine scheinbar „rationale“ Erklärung dafür liefern, warum sich in der Herrschaft des Kapitals zwar angeblich immer noch „Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit“ verwirklichten, warum aber nur besitzende weiße Bürger zum exklusiven Kreis dieser freien „Menschheit“ gehörten. Mit Blick auf die Sklaven und unterdrückten Kolonialvölker erfüllte der zunächst philosophisch und später auch „naturwissenschaftlich“ begründete moderne Rassismus genau diesen Zweck der Entmenschlichung.[29] Er formulierte eine scheinbar plausible Begründung für die weltweite Hierarchie zwischen den „Rassen“, indem er aus bestimmten äußeren Merkmalen großer Menschengruppen, allen voran der Hautfarbe, angeblich überhistorische „natürliche“ Charaktereigenschaften ableitete. Der Rassismus naturalisiert also von Menschen gemachte gesellschaftliche Verhältnisse und erklärt sie damit zu unveränderbaren „biologischen“ Tatsachen.[30]

Anknüpfend an Marx und Engels kann also festgehalten werden, dass der moderne Rassismus nicht deshalb in die Welt kam, weil weißen Männern in Europa eines Tages die Idee dazu kam oder weil es in irgend einer abstrakten Natur des Menschen liegt, sich auf Grundlage äußerer Merkmale gegenseitig abzuwerten und auszubeuten. Das gesellschaftliche Sein bestimmt das Bewusstsein, nicht umgekehrt. Die ökonomische Grundlage für den Rassismus wurde durch die weltweite Expansion der kapitalistischen Produktionsweise geschaffen. Diese ökonomische Basis hatte eine neue herrschende Klasse an die Macht gebracht und damit die Notwendigkeit eines neuen politisch-ideologischen Überbaus erzeugt.[31] Ein Kernelement dieses neuen Überbaus war der Rassismus und die Lehre von der „weißen Überlegenheit“ und „Vorherrschaft“. Diese Ideologien waren eine Folge, nicht die Ursache der kapitalistischen Expansion, des Kolonialismus und der Sklaverei.

Marx und Engels belassen es in ihren Schriften nicht dabei, die Grausamkeiten anzuprangern, die der Kapitalismus über die Welt gebracht hat, sondern sie betonen auch die Potentiale der Befreiung, die sich in seinem Schoß notwendig entwickeln. Der Kapitalismus bringt nicht nur riesige neue Produktivkräfte hervor, sondern er produziert in Gestalt des Proletariats auch seine eigenen „Totengräber“ (MEW 4, S. 474) – eine Klasse, deren historische Mission darin besteht, die Herrschaft der Bourgeoisie zu stürzen und eine Welt ohne Privateigentum an den Produktionsmitteln, ohne Ausbeutung des Menschen durch den Menschen und letztlich ohne Klassen zu errichten. Als „revolutionäres Subjekt“, das diese historische Mission erfüllen sollte, kam für Marx und Engels zu der Zeit, als sie das Kommunistische Manifest verfassten, noch ausschließlich die Arbeiterklasse in den Metropolen in Frage. Dass sie diese Sichtweise, die von Vertretern der postcolonial studies häufig als „eurozentristisch“ kritisiert wird, später deutlich relativierten, soll weiter unten belegt werden.

Da der Kapitalismus den ganzen Globus umspannt, so argumentieren Marx und Engels, können die Arbeiter den Klassenkampf gegen die Bourgeoisie nur dann gewinnen, wenn sie sich, genau wie ihre Feinde, über alle nationalen Grenzen hinweg als Klasse organisieren. Seit dem Kommunistischen Manifest gehört die „internationale Solidarität“ zu den wichtigsten Grundprinzipien der Arbeiterbewegung:

“Die Arbeiter haben kein Vaterland. Man kann ihnen nicht nehmen, was sie nicht haben. […] In dem Maße, wie die Exploitation des einen Individuums durch das andere aufgehoben wird, wird die Exploitation einer Nation durch die andere aufgehoben.

Mit dem Gegensatz der Klassen im Innern der Nation fällt die feindliche Stellung der Nationen gegeneinander. […] Proletarier aller Länder, vereinigt euch!” (MEW 4, S. 479, 493)

Erst in der klassenlosen Gesellschaft, so also die Argumentation, kann die feindliche Stellung der Nationen gegeneinander – und dazu zählt auch das Ausbeutungsverhältnis zwischen imperialistischen Zentren und unterdrückten Ländern – die der Kapitalismus durch die Konkurrenz notwendig hervorbringt, endgültig überwunden werden. Eine wenig bekannte Tatsache ist, dass Marx in diesem Zusammenhang die Aufhebung der Sklaverei explizit als ein wesentliches Moment der Emanzipation der Arbeiterklasse insgesamt betrachtete. Aus dem Kapital stammt dazu folgende Formulierung:

“In den Vereinigten Staaten von Nordamerika blieb jede selbständige Arbeiterbewegung gelähmt, solange die Sklaverei einen Teil der Republik verunstaltete. Die Arbeit in weißer Haut kann sich nicht dort emanzipieren, wo sie in schwarzer Haut gebrandmarkt wird. Aber aus dem Tod der Sklaverei entsproß sofort ein neu verjüngtes Leben. Die erste Frucht des Bürgerkriegs war die Achtstundenagitation, mit den Siebenmeilenstiefeln der Lokomotive vom Atlantischen bis zum Stillen Ozean ausschreitend, von Neuengland bis nach Kalifornien.” (MEW 23, S. 316-318)

Solange die Sklaverei existierte bildete diese eine mächtige Waffe in der Hand der Bourgeoise gegen die Arbeiterbewegung, da sie den offen versklavten Teil der Arbeiterschaft aus allen ökonomischen und politischen Kämpfen ausschloss und es dem Kapital dadurch dauerhaft ermöglichte, die Löhne auf ein Existenzminimum zu drücken und jede effektive Klassensolidarität zu unterbinden. Die freien weißen Arbeiter, so sehr sie subjektiv sogar den Rassismus der Sklavenhalter und die Ideologie der „white supremacy“ verinnerlicht haben mochten, profitierten letztlich nicht von der Sklaverei, sondern sie hinderte sie daran, sich selbständig als Klasse zu organisieren und für ihre Interessen zu kämpfen.

Wie positionierten sich Marx und Engels zu den konkreten antikolonialen Befreiungskämpfen ihrer Zeit? Diese Frage lässt sich am besten anhand einer Artikelserie über die britische Herrschaft in Indien und die aufkeimende Widerstandsbewegung untersuchen, die Marx 1853 für die Zeitung New York Daily Tribune verfasste. Dort argumentiert Marx zunächst, dass die britische Kolonialmacht, anders als von den damaligen Ideologen der britischen Bourgeoisie unermüdlich behauptet, den Menschen in Indien keineswegs vor allem sozialen Fortschritt und Zivilisation brachten:

“Alle Maßnahmen, zu denen die englische Bourgeoisie möglicherweise genötigt sein wird, werden der Masse des [indischen] Volkes weder die Freiheit bringen noch seine soziale Lage wesentlich verbessern, denn das eine wie das andere hängt nicht nur von der Entwicklung der Produktivkräfte ab, sondern auch davon, daß das Volk sie selbst in Besitz nimmt. Auf alle Fälle aber wird die Bourgeoisie die materiellen Voraussetzungen für beides schaffen. Hat die Bourgeoisie jemals mehr geleistet? Hat sie je einen Fortschritt zuwege gebracht, ohne Individuen wie ganze Völker durch Blut und Schmutz, durch Elend und Erniedrigung zu schleifen?

Die Inder werden die Früchte der neuen Gesellschaftselemente, die die britische Bourgeoisie in ihrem Lande ausgestreut, nicht eher ernten, bis in Großbritannien selbst die heute herrschenden Klassen durch das Industrieproletariat verdrängt oder die Inder selbst stark genug geworden sind, um das englische Joch ein für allemal abzuwerfen.” (MEW 9, S. 224)

Der Kolonialismus selbst bringt also nur die Produktivkräfte. Unter kapitalistischen Verhältnissen und innerhalb der kolonialen Abhängigkeit sind diese aber Mittel der Ausbeutung, nicht der Befreiung. Ihr befreiendes Potential können diese Produktivkräfte, genau wie in den kapitalistischen Metropolen auch, erst dann entfalten, wenn eine Revolution die sozialen Verhältnisse erneut grundsätzlich umwälzt und die Produktionsmittel aus dem Privateigentum der Bourgeoisie befreit um sie zum Eigentum des ganzen Volkes zu machen. Ein mögliches Szenario dafür wäre eine sozialistische Revolution in Großbritannien, die der Kolonialherrschaft in Indien ein Ende setzen würde – gleichzeitig zieht Marx hier aber auch ein Szenario in Betracht, in dem es den Kolonisierten zuerst gelingt, die Kolonialmacht zu schlagen und sich selbst zu befreien.

Marx Sichtweise auf die „sogenannte“ Zivilisation der weißen Kapitalbesitzer, die uns bereits im Kommunistischen Manifest begegnet ist, wird aus dem folgenden längeren Abschnitt ersichtlich:

“Die tiefe Heuchelei der bürgerlichen Zivilisation und die von ihr nicht zu trennende Barbarei liegen unverschleiert vor unseren Augen, sobald wir den Blick von ihrer Heimat, in der sie unter respektablen Formen auftreten, nach den Kolonien wenden, wo sie sich in ihrer ganzen Nacktheit zeigen. […]

Die verheerenden Wirkungen der englischen Industrie auf Indien, ein Land von der Größe Europas, mit einer Fläche von 150 Millionen Acres, treten erschütternd zutage. Wir dürfen jedoch nicht vergessen, daß sie nur das organische Ergebnis des gesamten Produktionssystems sind, so wie es heute besteht. Grundlage dieser Produktion ist die absolute Herrschaft des Kapitals. Wesentlich für die Existenz des Kapitals als einer unabhängigen Macht ist die Zentralisation des Kapitals. Der zerstörende Einfluß dieser Zentralisation auf die Märkte der Welt enthüllt nur in gigantischem Ausmaß die immanenten organischen Gesetze der politischen Ökonomie, die heute in jedem zivilisierten Gemeinwesen wirksam sind. Die bürgerliche Periode der Geschichte hat die materielle Grundlage einer neuen Welt zu schaffen: einerseits den auf der gegenseitigen Abhängigkeit der Völker beruhenden Weltverkehr und die hierfür erforderlichen Verkehrsmittel, andererseits die Entwicklung der menschlichen Produktivkräfte und die Umwandlung der materiellen Produktion in wissenschaftliche Beherrschung der Naturkräfte.

Bürgerliche Industrie und bürgerlicher Handel schaffen diese materiellen Bedingungen einer neuen Welt in der gleichen Weise, wie geologische Revolutionen die Oberfläche der Erde geschaffen haben. Erst wenn eine große soziale Revolution die Ergebnisse der bürgerlichen Epoche, den Weltmarkt und die modernen Produktivkräfte, gemeistert und sie der gemeinsamen Kontrolle der am weitesten fortgeschrittenen Völker unterworfen hat, erst dann wird der menschliche Fortschritt nicht mehr jenem scheußlichen heidnischen Götzen gleichen, der den Nektar nur aus den Schädeln Erschlagener trinken wollte.” (MEW 9, S. 224-226)

Marx war also weit davon entfernt, die kapitalistischen Länder und ihre weißen Bewohner als die Träger der Zivilisation zu sehen, deren historische Mission es war, den „barbarischen Völkern“ dunkler Haut den Fortschritt zu bringen. Marx sah den kapitalistischen Fortschritt selbst als einen zutiefst widersprüchlichen Prozess, mit dem die grausamsten Formen der Barbarei untrennbar verbunden waren. Den Opfern dieser Barbarei standen Marx und Engels keineswegs gleichgültig gegenüber, sondern sie widmeten ihr ganzes Leben der Aufgabe, in praktisch-politischen und theoretisch-ideologischen Kämpfen für sie Partei zu ergreifen und am Umsturz der kapitalistischen Gesellschaftsordnung zu arbeiten.

Mit dem wesentlichen Ziel des Marxismus, „alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist“ (MEW 1, S. 385), waren nie nur weiße Menschen gemeint, sondern die gesamte arbeitende Menschheit. Ihre eigene Aufgabe versteht die marxistische Theorie darin, die „Bewegungsgesetze“ der gesellschaftlichen Entwicklung aufzudecken. Der Zweck dieser wissenschaftlichen Analyse ist es, der Menschheit zu ermöglichen bewusst in die Geschichte eingreifen und so die notwendige Barbarei des Fortschritts auf ein Minimum zu reduzieren. Im Kapital schreibt Marx:

Auch wenn eine Gesellschaft dem Naturgesetz ihrer Bewegung auf die Spur gekommen ist – und es ist der letzte Endzweck dieses Werks, das ökonomische Bewegungsgesetz der modernen Gesellschaft zu enthüllen –, kann sie naturgemäße Entwicklungsphasen weder überspringen noch wegdekretieren. Aber sie kann die Geburtswehenabkürzen und mildern. (MEW 23, S. 15-16)

Es sind jedoch nicht die vernünftige Einsicht und das Mitgefühl der herrschenden Klasse, sondern allein die konkreten Kämpfe der Ausgebeuteten und Unterdrückten auf der ganzen Welt, die mit diesen philosophischen Waffen gerüstet die Geburtswehen der Geschichte abkürzen können. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren es vor allem die nationalen und antikolonialen Befreiungsbewegungen in der Dritten Welt, die in diesem Sinne an das theoretische Erbe des Marxismus anknüpften und von Kuba bis Vietnam, von Angola bis El Salvador dem Imperialismus den Kampf ansagten. Keine andere politische Theorie hat für die realen Befreiungskämpfe der nicht-weißen Weltbevölkerung eine wichtigere Rolle gespielt als der angeblich „eurozentristische“ und „rassistische“ Marxismus.

Entwickelten Marx und Engels zu ihren Lebzeiten auch schon einen expliziten Standpunkt zur Rolle und Funktion der rassistischen Unterdrückung im Kapitalismus? Der Begriff Rassismus, wie er heute verwendet wird, war zu Marx und Engels Lebzeiten noch nicht gebräuchlich, folglich wird man dazu in ihren Schriften auch nicht fündig. Das heißt allerdings nicht, dass sie sich nicht mit dem Problem der Spaltung der Arbeiterklasse durch rassistische und nationale Vorurteile und die Funktion solcher Spaltungsmechanismen für den Kapitalismus beschäftigt hätten. Besonders interessant und aufschlussreich sind in diesem Zusammenhang ihre Texte über den „Antagonismus zwischen irischen und englischen Proletariern“.

Kurz zum historischen Hintergrund: Irland war von 1801 bis 1922 de facto eine Kolonie Großbritanniens. Der Großteil der irischen Bevölkerung lebte in bitterer Armut und ohne politische Rechte. Mitte des 19. Jahrhunderts führte eine große Hungersnot dazu, dass Millionen von Iren verhungerten oder gezwungen waren, nach England oder in die Vereinigten Staaten auszuwandern. Etwa zur gleichen Zeit kam es zu einem starken Anwachsen der irischen Widerstandsbewegung, die durch die britische Besatzungsmacht blutig unterdrückt wurde. Aus heutiger Sicht mag das sehr befremdlich erscheinen, da Menschen irischer Abstammung heute in der Regel einfach als „Weiße“ wahrgenommen werden, aber in England grassierte damals ein aggressiver anti-irischer Rassismus, der genau wie der Rassismus gegen Schwarze in den USA auf äußerliche Merkmale („Physiognomie“), sozialdarwinistische Argumentationsmuster und eine Reihe tradierter kultureller und religiöser Vorurteile zurückgriff.

1870 kam es in der Internationalen Arbeiter-Assoziation zu scharfen Auseinandersetzungen, da die Vertreter der britischen Sektion gefordert hatten, die irische Sektion solle ihnen organisatorisch untergeordnet werden. Damit war zugleich die Vorstellung verbunden, der nationale Unabhängigkeitskampf der Iren solle dem Klassenkampf des britischen Proletariats hintenangestellt werden, da die Emanzipation Irlands ohnehin nur durch den Sieg der Arbeiter in Großbritannien zu erreichen sei. Marx und Engels vertraten dagegen den Standpunkt, die Unabhängigkeit der irischen Sektion müsse unbedingt bewahrt bleiben und die Internationale solle alles dafür tun, um den Befreiungskampf des irischen Volkes zu unterstützen. In einem geheimen Rundschreiben, das an alle Sektionen der Internationale verschickt wurde, erläuterten Marx und Engels ihre Position zu Irland und analysierten dabei vor allem die Funktion, die die rassistische Spaltung der Arbeiterklasse für die Herrschaft der englischen Bourgeoisie erfüllte:

[…] die englische Bourgeoisie [hat] das irische Elend nicht nur ausgenutzt, um durch die erzwungene Einwanderung der armen Iren die Lage der Arbeiterklasse in England zu verschlechtern, sondern sie hat überdies das Proletariat in zwei feindliche Lager gespalten. Das revolutionäre Feuer des keltischen [d.h. irischen] Arbeiters vereinigt sich nicht mit der soliden, aber langsamen Natur des angelsächsischen Arbeiters. Im Gegenteil, es herrscht in allen großen Industriezentren Englands ein tiefer Antagonismus zwischen dem irischen und englischen Proletarier. Der gewöhnliche englische Arbeiter haßt den irischen als einen Konkurrenten, der die Löhne und den Standard of life herabdrückt. Er empfindet ihm gegenüber nationale und religiöse Antipathien. Er betrachtet ihn fast mit denselben Augen, wie die poor whites der Südstaaten Nordamerikas die schwarzen Sklaven betrachteten.Dieser Antagonismus zwischen den Proletariern in England selbst wird von der Bourgeoisie künstlich geschürt und wachgehalten. Sie weiß, daß diese Spaltung das wahre Geheimnis der Erhaltung ihrer Macht ist. (MEW 16, S. 416)

Die Spaltung der Arbeiterklasse verläuft hier also entlang von zwei deckungsgleichen Linien: Einerseits sind die irischen Arbeiter objektiv ökonomisch und politisch schlechter gestellt und können aufgrund ihrer Armut durch die Bourgeoisie dazu gezwungen werden, die Konkurrenz zu verschärfen, als Streikbrecher zu fungieren und den Lohndruck zu erhöhen, was sich negativ auf die Lebensverhältnisse der englischen Arbeiter auswirkt. Gleichzeitig wird diese objektive Trennungslinie durch die subjektive Abneigung der beiden Gruppen gegeneinander (kulturelle und religiöse Vorurteile etc.) noch verstärkt. Die englischen sehen die irischen Arbeiter als Ursache ihres Elends, die irischen Arbeiter sehen ihre englischen Kollegen als ihnen gegenüber privilegiert. Diese subjektive Spaltung muss nicht erst durch Manipulation erzeugt werden, da sie ihre Grundlage in der ökonomischen Basis und den historisch tradierten kulturellen Differenzen selbst hat, sie wird durch die Bourgeoisie aber bewusst ausgenutzt und von außen künstlich angeheizt. Der einzige Weg zur Überwindung der objektiven Spaltung liegt im gemeinsamen Kampf für die ökonomische Gleichstellung und damit die Verbesserung der Position aller Arbeiter – diese hat allerdings zuerst die Überwindung der subjektiven Spaltung als Voraussetzung. Marx und Engels schreiben weiter:

“Dieser Antagonismus wiederholt sich auch jenseits des Atlantik. Die von ihrem heimatlichen Boden durch Ochsen und Hammel vertriebenen Iren finden sich in den Vereinigten Staaten wieder, wo sie einen ansehnlichen und ständig wachsenden Teil der Bevölkerung bilden. Ihr einziger Gedanke, ihre einzige Leidenschaft ist der Haß gegen England. Die englische und die amerikanische Regierung, das heißt die Klassen, welche sie repräsentieren, nähren diese Leidenschaften, um den Kampf zwischen den Nationen zu verewigen, der jede ernsthafte und aufrichtige Allianz zwischen den Arbeiterklassen zu beiden Seiten des Atlantik und folglich deren gemeinsame Emanzipation behindert.

Irland ist der einzige Vorwand der englischen Regierung, um eine große stehende Armee zu unterhalten, die im Bedarfsfalle, wie es sich gezeigt hat, auf die englischen Arbeiter losgelassen wird, nachdem sie in Irland zur Soldateska ausgebildet wurde. Schließlich wiederholt sich im England unserer Tage das, was uns das Alte Rom in ungeheurem Maßstab zeigte. Das Volk, das ein anderes Volk unterjocht, schmiedet seine eigenen Ketten.

Der Standpunkt der Internationalen [Arbeiter-] Assoziation in der irischen Frage ist also völlig klar. Ihre erste Aufgabe ist es, die soziale Revolution in England zu beschleunigen. Zu diesem Zwecke muß man den entscheidenden Schlag in Irland führen.

[Es ist,] abgesehen von jeglicher internationaler Gerechtigkeit, eine Vorbedingung für die Emanzipation der englischen Arbeiterklasse, die bestehende Zwangsunion – das heißt der Versklavung Irlands – in eine gleiche und freie Konföderation umzuwandeln, wenn das möglich ist, oder die völlige Trennung zu erzwingen, wenn es sein muß.” (MEW 16, S. 416-417)

Die rassistische Spaltung der Arbeiterklasse innerhalb einer Nation hat also auch eine außenpolitische Dimension und wird von der Bourgeoisie dazu genutzt, einerseits die feindliche Haltung der konkurrierenden Kapitale und Nationen gegeneinander auch in den Massen zu schüren und im selben Zuge die internationale Solidarität der Arbeiter im Kampf gegen ihre jeweils einheimische Bourgeoisie zu untergraben.

Der entscheidende Punkt, den Marx und Engels hier machen, ist der, dass der „privilegierte“ Teil der Arbeiterklasse letztlich weder von der rassistischen Diskriminierung eines Teils seiner Klassenbrüder und -schwestern im eigenen Land, noch von der kolonialen Unterdrückung anderer Völker profitiert (von der oben bereits erwähnten Arbeiteraristokratie vielleicht abgesehen). Lässt sich das einheimische Proletariat für diese Spaltungspolitik instrumentalisieren, so hilft es damit nur der Bourgeoisie, seine „eigenen Ketten“ zu schmieden. Interessant ist an der zitierten Textstelle zum irischen Widerstand außerdem, dass Marx und Engels hier die Selbstbefreiung der Kolonisierten explizit als Voraussetzung für die Befreiung der Arbeiterklasse im kolonialen Mutterland sehen. Hier wartet die Peripherie also nicht auf die heroische Tat des weißen Proletariats in der Metropole, sondern die rassistisch Unterdrückten sind umgekehrt der Schlüssel für dessen Befreiung.

Marx und Engels Analyse lässt sich sehr gut auf die Gegenwart übertragen. In Israel und Palästina herrscht heute zum Beispiel in sehr zugespitzter Form ein ähnlich widersprüchliches Spaltungsverhältnis. Viele jüdisch-israelische Arbeiter mögen den anti-arabischen Rassismus tief verinnerlicht haben und sind vielleicht selbst glühende Zionisten. Von vielen besonderen Unterdrückungsformen, die für palästinensische Arbeiter zum Alltag gehören, sind sie nicht betroffen. Sie müssen nicht täglich Checkpoints passieren, sind nicht dem ständigen „racial profiling“ von Militär und Polizei ausgesetzt, werden nicht von Siedlern und Armee aus ihren Häusern vertrieben und haben offenen Zugang zum israelischen Arbeits- und Wohnungsmarkt. Im Rahmen der Siedlungsprogramme haben sie als Siedler sogar die Möglichkeit, auf Kosten der Palästinenser unmittelbar von einer Reihe staatlich vermittelter Vorteile zu profitieren. Gleichzeitig haben die israelischen Arbeiter allen Grund, ihre palästinensischen Kollegen als Lohndrücker zu hassen. Armut und Verzweiflung zwingen sie dazu, jede Arbeit zu noch so schlechten Bedingungen anzunehmen. Überwinden ließe sich dieser Zustand aber nur durch die gemeinsame Aktion der ganzen Klasse und durch die ökonomische Gleichstellung und politische Emanzipation der Palästinenser. Die israelische Armee nutzt die rassistische Spaltung der Arbeiterklasse auf allen innen- und außenpolitischen Ebenen. Der autoritär zugerichtete israelische Staat und seine militärisch-polizeilichen Repressionsapparate beziehen ihre Legitimität aus dem ständigen Kriegszustand und der Besatzungspolitik, die gleichzeitig eine nicht versiegende Quelle kampferfahrener, ideologisch gefestigter und verrohter Kämpfer darstellt. Diese Truppen stehen jederzeit bereit auch Streiks und Proteste der israelischen Arbeiterklasse innerhalb der eigenen Staatsgrenzen zu unterdrücken.

III. Zur Kritik des Antimarxismus der postcolonial studies

Fassen wir nun also die wichtigsten Punkte einer marxistischen Analyse zum Zusammenhang von Rassismus und Kapitalismus zusammen: (1) Die Sklaverei und der Kolonialismus standen nicht außerhalb der kapitalistischen „Zivilisation“, sondern waren selbst Momente ihrer Entstehung. Der Rassismus ist vor dem Hintergrund dieser ökonomischen Basis als neue Legitimationsideologie, also als Element des Überbaus entstanden. Er ist nicht die Ursache, sondern ein Symptom der gesellschaftlichen Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnisse, die den Wesenskern des Kapitalismus ausmachen. (2) Es ist diese ökonomische Basis, die die Arbeiterklasse in ständige Konkurrenz untereinander zwingt und damit den Nährboden bereitet, auf dem sich die Spaltungsmechanismen reproduzieren können. Die Bourgeoisie schürt diese Konflikte und nutzt sie systematisch für ihre eigene Herrschaftssicherung. (3) Auch der jeweils „privilegierte“ Teil der Arbeiterklasse profitiert letztlich nicht von kolonialer Unterdrückung und rassistischer Spaltung, sondern er hat ein objektives Interesse an deren Überwindung. Der Rassismus ist ein Herrschaftsinstrument der Bourgeoisie, sie hat ein aktives Interesse an der Aufrechterhaltung und künstlichen Befeuerung seiner Spaltungspotentiale. Der weiße Prolet, der Rassismus reproduziert, schmiedet damit seine eigenen Ketten.

Davon ausgehend komme ich nun also zurück zu den anti-marxistischen Positionen und Vorurteile der postmodernen Identitätslinken.

(a-b) Ist der Marxismus „klassenreduktionistisch?

Stellten sich Marx und Engels das Proletariat wirklich als eine homogene Masse weißer Industriearbeiter in den europäischen Metropolen vor, deren einzig relevantes Identitätsmerkmal ihre Klassenzugehörigkeit war? Und „idealisierten“ und „heroisierten“ sie dieses revolutionäre Subjekt wirklich, wie von post-kolonialen Theoretikerinnen oft behauptet? Wie wir gesehen haben und wie sich an unzähligen weiteren Texten belegen ließe, sind diese Behauptungen völlig aus der Luft gegriffen. Marx und Engels analysierten das konkrete historische Proletariat ihrer Zeit in all seiner Vielfalt und ohne seine inneren Widersprüche auszublenden. Sie zählten zur Arbeiterklasse nicht nur weiße männliche Industriearbeiter, sondern auch Frauen, Kinder, Arbeitsmigranten, Land- und Wanderarbeiteinnen, Tagelöhner sowie die verschiedenen ethnischen Gruppen, aus denen sich das wirkliche Proletariat ihrer Zeit weltweit zusammensetzte.[32]

Besonders der hier zitierte Text zum Antagonismus zwischen irischen und englischen Arbeitern zeigt zudem, dass Marx und Engels der Tatsache gegenüber keineswegs blind waren, dass reaktionäre Ideologien wie Rassismus und nationalistische Vorurteile auch in der Arbeiterklasse auf fruchtbaren Boden fielen. Diese Bewusstseinsformen entstehen aufgrund der gegebenen ökonomischen Basis sogar notwendig und müssen innerhalb der Arbeiterklasse ständig bekämpft werden – wie es Marx und Engels in der Internationale mit Blick auf die chauvinistische Haltung der englischen Sektion zur irischen Frage ja auch konkret taten. Von einer „Idealisierung“ oder „Heroisierung“ kann also kaum die Rede sein. Im Gegensatz zu allen identitätspolitischen Ansätzen, die ihren Hauptfokus auf die verschiedenen Spaltungslinien richten, betont der Marxismus allerdings immer das objektive gemeinsame Klasseninteresse des ganzen Proletariats und damit die historische Möglichkeit und Notwendigkeit seiner Einheit.

(c) Behandelten Marx und Engels Identitätsfragen nur als „Nebenwidersprüche“?

Wie wir gesehen haben entspricht es nicht Marx‘ und Engels‘ Sichtweise, die Spaltungen innerhalb der Arbeiterklasse als bloße „Nebenwidersprüche“ abzutun, die dem „Hauptwiderspruch“ nachgeordnet sind oder unvermittelt neben diesem stehen. Dieses Verständnis von Haupt- und Nebenwidersprüchen geht ursprünglich auf Mao Tse-Tungs Schrift Über den Widerspruch (1937) zurück und wurde zum Beispiel von einigen der sogenannten K-Gruppen der 1970er Jahre tatsächlich im Zusammenhang mit der Frauenfrage vertreten. Marx bezeichnet den Widerspruch zwischen dem „gesellschaftlichen Charakter der Produktion“ und der „privaten/kapitalistischen Aneignung des Produkts“ als den „Grundwiderspruch“ der kapitalistischen Produktionsweise. Keine einzige der fast 150 Fundstellen zum Begriff „Widerspruch“ im Register der Marx-Engels-Werke lässt sich jedoch im Sinne des maoistischen Verständnisses von „Haupt- und Nebenwiderspruch“ interpretieren. Dennoch wird diese Sichtweise dem Marxismus aus postmoderner und identitätspolitischer Richtung permanent unterstellt, ohne dass sich die Mühe gemacht würde, dies anhand der Originaltexte zu belegen.[33]

Ganz im Gegensatz zur postmodernen Identitätslinken, die verschiedene Identitätsmerkmale willkürlich und gleichwertig nebeneinanderstellt, betrachten Marx und Engels die rassistische Spaltung des Proletariats nie als von der Klassenfrage losgelöstes oder unabhängig von ihr existierendes Phänomen. Wenn es stimmt, dass sich „die Arbeit in der weißen Haut nicht dort befreien kann, wo sie in schwarzer Haut gebrandmarkt wird“, dass „ein Volk, das ein anderes versklavt, seine eigenen Ketten schmiedet“ und dass die Arbeiterklasse die Bourgeoisie nur dann schlagen kann, wenn sie ihre innere Gespaltenheit überwindet, dann steht der „Rassenwiderspruch“ nicht unvermittelt neben dem Klassenwiderspruch, sondern er ist ein Aspekt desselben.

Die Ablehnung der schematischen Lehre von Haupt- und Nebenwidersprüchen bedeutet allerdings nicht, dass im Umkehrschluss alle gesellschaftlichen Widersprüche für den Klassenkampf gleich wichtig sind. Kommunistinnen muss klar sein, dass jede revolutionäre Strategie und Taktik immer notwendige Priorisierungen vornehmen muss. Es ist objektiv unmöglich zu jedem Zeitpunkt alle Kämpfe gleichwertig zu behandeln. Dieser Anspruch führt unweigerlich in die Zersplitterung der Kräfte und letztlich in die Handlungsunfähigkeit. Der Klassenkampf macht es notwendig, den Großteil der Kapazitäten auf jene Kampffelder zu konzentrieren, auf denen sich in einer gegebenen historischen Situation die Kämpfe am stärksten gegen das Kapital und die Herrschaft der Bourgeoisie zuspitzen, auf denen das größte Mobilisierungspotenzial besteht und die daher die voraussichtlich größte revolutionäre Sprengkraft entfalten werden. Welche Kampffelder das jeweils sein werden lässt sich nicht mechanisch vorhersagen und hängt sowohl von den historisch gewachsenen Strukturen jeder Gesellschaft (Klassenstruktur, kulturelle Zusammensetzung, geopolitische Stellung etc.) als auch von vielen dynamischen Faktoren der gesellschaftlichen Entwicklung ab (Imperialismus, Krieg, Krise, etc.).

Es wäre zum Beispiel absurd gewesen, auf dem Höhepunkt der Kämpfe gegen die Apartheid in Südafrika plötzlich alle Kräfte darauf zu konzentrieren, den Kampf für LGBTQ-Rechte auf die gleiche Ebene zu heben. Die rassistische Unterdrückung war von strategischer Bedeutung für die weiße Bourgeoisie, von ihr waren Millionen unmittelbar betroffen, an ihr entzündete sich überall spontaner Widerstand – und eine Befreiung der Arbeiterklasse als ganzer hatte die Aufhebung der Apartheid zur notwendigen Bedingung. Heute existiert in Deutschland ein Niedriglohnsektor, der für die deutschen Monopole eine zentrale strategische Rolle spielt. Dieser Niedriglohnsektor ist mehrheitlich migrantisch und weiblich geprägt, nicht „queer“. Es gibt also offensichtlich Unterdrückungsformen, die für die gegenwärtigen kapitalistischen Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse wichtiger sind als andere. Damit ist noch nicht gesagt, dass mit der Abschaffung dieser besonderen Unterdrückungsformen notwendig auch die Herrschaft der Bourgeoisie insgesamt stürzen muss – schließlich hat der südafrikanische Kapitalismus die Abschaffung der Apartheid überlebt – aber dennoch steckt in diesen Kämpfen ein besonders großes Mobilisierungs- und Radikalisierungspotenzial und es besteht immerhin die Möglichkeit ihrer revolutionären Zuspitzung.

Anders als dem Marxismus von der postmodernen Identitätslinken oft unterstellt wird, geht dieser auch nicht davon aus, dass sich alle gesellschaftlichen „Nebenwidersprüche“ sozusagen von allein auflösen, sobald der Grundwiderspruch zwischen Kapital und Arbeit aufgehoben ist und der Aufbau des Sozialismus begonnen hat.[34] Marx und Engels gingen stattdessen davon aus, dass die neue Gesellschaft notwendig mit den „Muttermalen der alten“ (MEW 19, S. 20) auf die Welt kommen wird und dass auch nach der Revolution noch lange Kämpfe notwendig sein werden, um diese endgültig zu überwinden. Aber erst die Zerstörung der ökonomischen Basis des Kapitalismus entzieht den alten Ideologien endgültig ihren Nährboden und eröffnet die historische Möglichkeit, einen neuen politischen, ideologischen und kulturellen Überbau zu errichten. Erst im Sozialismus wird es historisch möglich, Freiheit, Gleichheit und Solidarität nicht nur als abstrakte Ideale, die nur die wirkliche Ungleichheit und Ausbeutung verschleiern, sondern als reale Grundlage der menschlichen Beziehungen zu verwirklichen.

(d) Ist der Marxismus „eurozentristisch“? Ist das weiße Industrieproletariat das alleinige revolutionäre Subjekt und gesteht der Marxismus den „Subalternen“ im „globalen Süden“ keine historische Handlungsmacht zu?

Marx‘ theoretisches Lebenswerk war die Analyse der Bewegungsgesetze der kapitalistischen Produktionsweise. Diese entstand in ihrer „klassischen“[35] Form zunächst in England, dann in anderen europäischen Ländern, von dort aus dehnte er seinen Einfluss auf die ganze Welt aus. Es lag also in der Natur seines Untersuchungsgegenstands, dass Marx sich vor allem mit Europa beschäftigte. Das hatte allerdings rein gar nichts damit zu tun, dass er den gesellschaftlichen Fortschritt ausschließlich in Europa verortete und sich für andere Erdteile nicht interessierte oder diese gar aus rassistischer Geringschätzung für ihre Bewohner für historisch unwichtig gehalten hätte. Seine zahlreichen Regionalstudien und Artikel über Länder des „globalen Südens“ beweisen das Gegenteil.

Die Analyse der kapitalistischen Bewegungsgesetze war auch der Schlüssel für das theoretische Verständnis der Dynamik ihrer weltweiten Expansion. Wie ich oben anhand der Textstellen zur „ursprünglichen Akkumulation“ und zur „internationalen Arbeitsteilung“ gezeigt habe, widmete Marx der Frage nach dem Verhältnis zwischen kapitalistischen Zentren und Peripherie große Aufmerksamkeit. Nicht zufällig bezogen sich im 20. Jahrhundert fast alle Theoretiker der Befreiungsbewegungen in der Dritten Welt auf diese Analysen. Ich beschränke mich in diesem Artikel aus pragmatischen Gründen auf Marx und Engels, aber die Frage nach der Rolle, die der Marxismus für die antiimperialistischen Kämpfe während des gesamten 20. Jahrhunderts gespielt hat und weiterhin spielt, müsste man sich natürlich ausführlich die Geschichte der Imperialismustheorie, der Sowjetunion, der Kommunistischen Internationale und vieles mehr anschauen.

Es ist richtig, dass Marx und Engels im Kommunistischen Manifest offensichtlich noch davon ausgingen, dass die Revolution gegen die Bourgeoisie von den Arbeitern in den kapitalistischen Zentren ausgehen würde. Bis zum Sieg der Oktoberrevolution 1917 am östlichsten und am wenigsten kapitalistisch entwickelten Rand Europas war das auch das Szenario gewesen, das in der marxistischen Arbeiterbewegung insgesamt für das wahrscheinlichste gehalten worden war. Dennoch trifft es nicht zu, dass Marx und Engels die unterdrückten Völker der Peripherie nur als passive Opfer betrachteten, die nur auf ihre Befreiung durch das weiße Proletariat hoffen konnten. Wie ich anhand der Beispiele Indien und Irland gezeigt habe, hielten Marx und Engels zu ihren Lebzeiten durchaus auch ein Szenario für möglich, in dem die Herrschaft der Bourgeoisie zuerst in den Kolonien gebrochen werden würde. Sie sahen in den unterdrückten Völkern die natürlichen Verbündeten und Kampfgefährten des Proletariats. Ihre Selbstbefreiung war auch ein Schlag gegen die Herrschaft der Bourgeoisie in den kapitalistischen Kernländern.

(e) Waren Marx und Engels selbst Rassisten?

Marx spricht, wie wir gesehen haben, mit Blick auf die kapitalistische Peripherie immer wieder von „Barbarei“, während er den europäischen Kapitalismus immerhin als „sogenannte Zivilisation“ bezeichnet. Was hinter dieser häufig fehlinterpretierten Gegenüberstellung wirklich steckt habe ich oben bereits klar gemacht. In anderen Texten schreiben Marx und Engels über „geschichtslose Völker“, eine „asiatische Produktionsweise“ und die „orientalische Despotie“, um die Zustände in den (noch) nicht kapitalistischen Teilen der Welt zu charakterisieren.[36] Dies ist häufig als rassistisches Weltbild ausgelegt worden. Allerdings beschreibt Marx mit diesen Begriffen an keiner Stelle die scheinbar unveränderbaren „rassischen“ oder kulturellen Eigenschaften von Völkern, wie die „Rassetheorien“ das tun, sondern es geht ihm immer um historisch gewachsene, von Menschen geschaffene und daher auch von Menschen veränderbare gesellschaftliche Verhältnisse – und zwar solche, in denen der Mensch ein „erniedrigtes“ und „geknechtetes Wesen“ ist und die es daher umzustürzen gilt. Im Mittelpunkt des marxistischen Denkens steht also, im scharfen Kontrast zu allen rassistischen „Theorien“, die Emanzipation des Menschen, nicht seine Ausbeutung und Unterdrückung.

Aber ist so eine universalistische Sichtweise, die alle Menschen im Sinne der europäischen Aufklärung gleichermaßen als vernunftbegabte Wesen sieht, die gleiche Rechte und ein Bedürfnis nach Freiheit und Selbstbestimmung haben, nicht erst Recht eurozentristisch und paternalistisch? Muss eine anti-eurozentristische Perspektive, wie die postcolonial studies sie für sich in Anspruch nehmen, nicht die Vielfalt aller kulturellen Eigenheiten respektieren, auch wenn diese feudale Leibeigenschaft, Sklaverei und religiösen Aberglauben beinhalten? Der Standpunkt des Marxismus gegenüber solchen Positionen ist eindeutig: Marx und Engels gingen von einer universellen menschlichen Natur aus, und zwar in dem Sinne, dass alle Menschen, unabhängig von ihrer Kultur oder sonstigen Identitätsmerkmalen, dieselben grundlegenden Bedürfnisse haben. Dazu gehört das Bedürfnis nach physischer Unversehrtheit (also nach Sicherheit, Nahrung, Kleidung, Wohnung, etc.) sowie nach Unabhängigkeit und Selbstbestimmung (also nicht unterdrückt und ausgebeutet zu werden).[37] Diese Bedürfnisse sind zweifellos stark kulturell geprägt und können unzählige konkrete Formen annehmen, aber sie werden nicht durch die Kultur geschaffen. Der wichtigste Schlüssel zur Befriedigung dieser Bedürfnisse ist eine zumindest grundlegende rationale und wissenschaftliche Einsicht in die Bewegungsgesetze der Natur und der gesellschaftlichen Entwicklung. Diese Vernunft ist keine europäische Erfindung, sondern auf jeweils verschiedenen Entwicklungsstufen (entsprechend der Produktivkraftentwicklung) allen menschlichen Zivilisationen und Kulturen eigen. Antiimperialisten haben immer auch dafür gekämpft, die wissenschaftlichen Erkenntnisse und technologischen Entwicklungen nicht in den kapitalistischen Zentren zu monopolisieren, sondern der ganzen Menschheit zur Verfügung zu stellen – eine Realität, von der wir heute weit entfernt sind. Eine Position, die den humanistischen Universalismus im hier kurz skizzierten Sinne ablehnt, läuft Gefahr umgekehrt in eine Essenzialisierung kultureller Unterschiede und im schlimmsten Fall eine Romantisierung von Armut und „barbarischen“ gesellschaftlichen Verhältnissen zu verfallen.

Aber beweist die Tatsache, dass Marx und Engels immer wieder rassistische Sprache benutzten, nicht trotz allem, dass sie in Wirklichkeit Rassisten waren? Es lässt sich nicht leugnen, dass die beiden Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus besonders in ihren privaten Briefwechseln bisweilen heftige rassistische und antisemitische Beschimpfungen gegen ihre politischen Gegner richteten (die vom Institut für Marxismus-Leninismus herausgegebenen Marx-Engels-Werke, in denen die Briefe abgedruckt sind, machen daraus übrigens kein Geheimnis). Auch das N-Wort, das bis vor nicht allzu langer noch zum selbstverständlichen Sprachgebrauch gehörte, findet sich natürlich vielfach in ihren Texten. Als Marxist muss man das weder sympathisch finden noch irgendwie rechtfertigen. Aber man sollte es zumindest in seinem historischen Kontext sehen und Marx und Engels nicht nur anhand ihrer Sprache, sondern ihrer Taten messen.

Die oft aus dem Kontext gerissenen Zitate werden von bürgerlichen Antikommunisten mit Vorliebe zu einer scheinbar erdrückenden Beweislast aufgehäuft, die Marx und Engels ein für alle Mal als Rassisten brandmarken und damit als Vorkämpfer der Freiheit diskreditieren soll. Aber welches Gewicht haben diese oberflächlichen „Beweise“ gegenüber den historischen Tatsachen? Im Gegensatz zur überwältigenden Mehrheit der liberalen Philosophen und Politiker ihrer Epoche waren Marx und Engels nicht Verbündete und Apologeten der bürgerlichen Herrschaft und all ihrer blutigen Auswüchse, sondern ihre konsequentesten und erbittertsten Feinde. Sie widmeten ihr gesamtes Leben der Revolution und nahmen dafür Repressionen, Verfolgung und Exil in Kauf. Wie wir gesehen haben bekämpften sie nicht nur unermüdlich die kapitalistische Ausbeutung der „Arbeit in der weißen haut“, sondern sie waren auch glühende Gegner der Sklaverei, stellten sich auf die Seite der unterdrückten Völker und Nationen und gehörten im Europa ihrer Zeit zu den schärfsten Kritikern des Kolonialsystems. Wiegt all das nicht sehr viel schwerer als ein Paar sprachliche Entgleisungen?

IV. Zur Kritik der postmodernen Identitätspolitik