El siguiente texto es una traducción del ensayo del camarada Noel Bamen titulado “15 gängige Mythen über die Hamas – und wieso wir gegen ihr Verbot kämpfen müssen!”. Ya ha sido traducido al inglés. La siguiente versión en español proviene del sitio web www.antiimperialistas.com y, al parecer, fue realizada directamente del alemán.

Agradecemos a los camaradas por la traducción y la difusión del texto.

Redacción de la KO

Acerca de este texto

El siguiente texto pretende cumplir una cosa por encima de todo: aclarar y refutar los mitos comunes que están muy extendidos sobre Hamás o que se han presentado contra él, y servir de ayuda a la argumentación. Debe quedar claro desde el principio que no todos los mitos tratados aquí son mentiras o afirmaciones falsas. Por el contrario, a menudo tienen al menos un aspecto verdadero. Desmitificar aquí significa concretamente: objetivar, corroborar, refutar argumentativamente y, en ciertos casos, también refutar. Esto se hace principalmente en el capítulo 4.

El texto fue escrito de tal manera que cada mito puede ser leído por sí mismo. Esto le permite “buscar“ el texto sin tener que leerlo (de nuevo) en su totalidad. Las repeticiones más pequeñas eran inevitables.

Al mismo tiempo, si el texto se lee en su totalidad (especialmente los capítulos 3 y 4), es de esperar que también proporcione una buena introducción y una visión general del tema de “Hamas”.

Las referencias no solo pretenden ser verificables y criticables, sino que también pretenden estimular una mayor discusión, al igual que la literatura y las recomendaciones de fuentes (Capítulo 2).

Sobre todo, la introducción y la conclusión se refieren a la lucha política en Alemania, están escritas como una contribución al debate, como crítica y autocrítica y están dirigidas al comunismo, a la izquierda, a la solidaridad con Palestina y al movimiento por la paz en la RFA.

1. Introducción

El 2 de noviembre de 2023, el Ministerio Federal del Interior anunció la prohibición de las actividades tanto de Samidoun como de Hamás. Tres semanas después, se produjeron redadas contra presuntos “simpatizantes” de Hamás. Además, el brazo armado de Hamás está en la lista de terroristas de la UE desde 2001 y la propia organización desde 2003. Si bien varias organizaciones de izquierda en todo el país condenaron la prohibición del samidoun y expresaron su solidaridad con los camaradas, casi nadie condenó públicamente la prohibición de Hamas.1

Por el contrario, grandes partes del movimiento de solidaridad con Palestina alemana se distancian claramente de Hamás, y esto no significa que quienes se defienden de la acusación de ser “partidarios de Hamás” o “simpatizantes”, sino organizaciones e individuos que atacan públicamente a Hamás, niegan que sea parte de la resistencia legítima de los palestinos, o lo acusan de ser una “organización terrorista” o similar.

El MLPD incluso exigió oficialmente la prohibición del “fascista Hamas”, poco después de que el Gobierno Federal anunciara tal prohibición.2

Es difícil imaginar cómo una organización que dice estar “incondicionalmente en solidaridad con la lucha de liberación palestina”3 aún más que apoya al Estado, aún más corrosivo para el movimiento de liberación palestino y aún más descaradamente en el sentido de la represión racista e imperialista de la RFA. Es curioso que el MLPD no haya celebrado la prohibición efectiva de las actividades de Hamás. Desde su punto de vista, este paso representó en última instancia una “victoria antifascista”.

Pero incluso nosotros, como Organización Comunista (KO), todavía no nos hemos posicionado abiertamente en contra de esta prohibición, a diferencia de Samidoun4 o con Hezbolá hace tres años y medio.5

Sin embargo, en mi opinión, tal condena de la prohibición es políticamente correcta.

A la defensa de Hamás contra la crítica injustificada e incluso contra la propaganda abierta y la represión se oponen a menudo varios argumentos desde una perspectiva de izquierda y comunista. En mi opinión, la mayoría de ellos son argumentos falsos o se basan en falsas suposiciones teóricas y relacionadas con los hechos. Estos errores conciernen tanto a la realidad en Palestina y sus alrededores en general, como a Hamás en particular. Por supuesto, también son a menudo una expresión de lo que considero una falsa comprensión de la liberación nacional y su relación con la lucha de clases. Pero no puedo entrar en este punto aquí, ya lo he hecho en otro lugar.6

Más bien, el presente texto tiene la intención de disipar los mitos sobre Hamas. Luego argumenta por qué tenemos que luchar contra la prohibición de Hamas.

2. Recomendaciones de lectura

Hay algunos buenos textos y también libros sobre Hamás, incluso en alemán. Me baso en estos escritos, los recomiendo a todos aquellos que quieran tratar el tema de manera objetiva y, por lo tanto, no pretenderé que este texto sea el primero y único útil sobre el tema. Por lo tanto, el presente texto no pretende ofrecer un análisis exhaustivo de Hamás, sino más bien refutar los mitos comunes sobre él.

Libros

Todos los títulos que se enumeran a continuación se pueden encontrar en la bibliografía y referencias adjuntas.

En primer lugar, se recomiendan las dos obras estándar alemanas de Helga Baumgarten de 2006 y 2013 y de Khaled Hroub (2011). Proporcionan una visión completa de la prehistoria, el desarrollo organizativo, político e ideológico, el carácter de la organización y los debates internos. Además, ambos autores no ocultan sus respectivas opiniones. Baumgarten procede cronológicamente, el libro de Hroub, en cambio, se ocupa de cuestiones complejas, similares a las del presente texto.

Los libros en inglés de Hroub (2002) y Tareq Baconi (2018) también son adecuados como introducción. Mientras que este último se basa en extensas fuentes de texto programático de Hamas, Hroub recurre repetidamente a información privilegiada de la organización. Lo mismo puede decirse de Azzam Tamimi (2007a), considerado un asesor no oficial de Hamás en el extranjero.7

Los libros de Imad Mustafa (2013) y Henrik Meyer (2010) son mucho menos extensos, pero ciertamente adecuados para una introducción, aunque cada uno de ellos dedica solo capítulos individuales a Hamas y también tratan de otras organizaciones político-islámicas.

Dos trabajos seminales sobre la política exterior de Hamás, de Daud Abdullah (2020) y Leila Seurat (2019), son relativamente nuevos.

Britt Ziolkowski (2020) echa un vistazo a un aspecto interesante y ampliamente subexpuesto de la organización con su estudio sobre el papel de las mujeres en Hamás. El libro se caracteriza por la objetividad y la simpatía crítica, sobre todo porque el autor trabaja ahora para la Oficina para la Protección de la Constitución.

Definitivamente no recomendaría el trabajo de Joseph Croitoru (2007). No es casualidad que el libro del autor germano-israelí no solo haya sido impreso por la Agencia Federal de Educación Cívica, sino que también haya sido reeditado por C.H. Beck Verlag para la primavera de 2024. Por lo tanto, este escrito, que no solo sigue una clara postura anti-Hamas, sino que también tiene errores de hecho,8 la “obra estándar” oficial sobre el movimiento de resistencia islámica en el mundo de habla alemana. Una denuncia de la pobreza y, por supuesto, una prueba más de hasta qué punto la clase dominante en Alemania se ha inclinado hacia el curso antipalestino.

Artículos en línea

Si quieres adquirir un conocimiento básico más profundo, no puedes evitar los libros. Para primeros buenos comienzos, evaluaciones realistas y análisis fácticos (especialmente para las personas a las que les gustaría animarse a pensar más críticamente, que no conseguirían un libro para esto, sino que harían clic en un enlace), puedo recomendar los siguientes textos: El artículo de Karin Leukefeld, publicado en noviembre de 2023 en la UZ,9 el artículo de la redacción de Marx21 de octubre de 202310 así como la entrevista con Tareq Baconi, que también apareció en Jacobin en noviembre de 2023.11

Medio

Además, los análisis, informes e investigaciones sobre el desarrollo en curso de Hamás son, por supuesto, enormemente importantes. Los medios de comunicación árabes como Al-Jazeera, Al-Mayadeen, Middle East Eye, Middle East Monitor, Palestinian Information Center, Quds News Network o The Palestine Chronicle, los medios de comunicación iraníes como Press TV, así como The Cradle, Mondoweiss, The Electronic Intifada, Red o Russia Today ofrecen repetidamente material interesante en inglés.

En alemán, la oferta es mucho menor. Pars Today, la agencia de noticias yemení Saba y la Agencia de Noticias de Qatar tienen páginas en alemán. Además, existe el conocido RT alemán y el menos conocido TRT alemán. El Linke Zeitung y la Magazin der Masse (MagMa) también traducen de vez en cuando artículos interesantes, por ejemplo, de The Cradle, Al-Mayadeen o The Electronic Intifada. Por último, pero no menos importante, aquí se recomienda Occupied News, que, al contrario de lo que sugiere el nombre, es un medio alemán y hace un muy buen trabajo.

Fuentes

Dado que Hamás se ha visto expuesto recientemente a una mayor represión y, por tanto, a una censura más estricta en Alemania, las fuentes no son tan fácilmente accesibles: el sitio web sólo es accesible a través de VPN y los canales de Telegram de las Brigadas Hamás y Qassam están bloqueados para los números de teléfono alemanes. Las citas de Hamás también son repetidas o al menos citadas por los medios de comunicación y canales de Telegram como Quds News Network, The Cradle o Resistance News Network, así como por agencias de prensa internacionales como afp, ap, IRNA, Qatar News Agency, Reuters, Saba o Tass.

Probablemente no sea una coincidencia que la tristemente célebre carta de Hamas de 1988, que se discute en el Mito 12, solo se pueda encontrar en alemán en sitios sionistas; No he verificado estas traducciones y, por lo tanto, no puedo juzgarlas. Una traducción completa y recomendable al alemán se puede encontrar en el apéndice de Baumgarten.12 El documento de política de 2017, que es interpretado por algunos como una nueva carta de Hamas (también Mito 12), ahora se puede encontrar en línea como una traducción no autorizada al alemán.13 Asimismo, el comunicado publicado el 21 de enero de 2024: “Nuestra visión de la operación “Inundación de Al-Aqsa“.14 El mérito de traducir y publicar estas dos importantes fuentes es para el MagMa. Además, Baumgarten también imprime el programa electoral de Hamás de 2006, con el que ganó las elecciones parlamentarias de la época.15 La posición de Mustafa sobre la llamada Primavera Árabe de 2011 y un comunicado de prensa de Hamás sobre la guerra siria de 2013 están traducidos al alemán.16

De hecho, las fuentes sobre Hamás traducidas al alemán están en gran medida agotadas en esto, lo que dice mucho sobre el limitado discurso en este país. En inglés, por otro lado, se pueden encontrar innumerables entrevistas, comunicados de prensa y otras fuentes de Hamas, si no a través de Google, al menos específicamente a través de los medios de comunicación árabes, iraníes y turcos, especialmente los enumerados anteriormente.

3. Breve reseña de la historia de Hamás

Hamás fue fundado en 1987 por líderes de la Hermandad Musulmana en Palestina.

a) Los Hermanos Musulmanes

La Hermandad fue fundada en Egipto en 1928 y más tarde fundó ramificaciones en varios países del mundo árabe. Probablemente porque fue la primera organización de este tipo con raíces masivas y debido a su difusión y creación de redes, se la considera la organización político-islámica o “islamista clásica”. La valoración de los Hermanos Musulmanes desde el punto de vista marxista es muy diferente: en las publicaciones de la RDA, por ejemplo, se les suele llamar “extremistas de derecha” (lo que parece cuestionable y problemático no sólo por la adopción del término “extremismo”); Se pueden encontrar evaluaciones más matizadas en algunos autores trotskistas y “neomarxistas”.17 No se puede hacer aquí un análisis de los HM, ya que la Hermandad es más que la suma de sus partes, lo que significa que primero habría que ocuparse de al menos sus subdivisiones nacionales más importantes (Egipto, Túnez, Palestina, Jordania y Siria) y de sus relaciones mutuas. (Ver también Mito 2)

En términos muy generales, se puede decir de ellos lo siguiente para esbozar a grandes rasgos su carácter: Su ideología es religiosa-nacionalista, lo que significa que, a diferencia del EI, por ejemplo, reconoce los Estados nacionales existentes y también el concepto de nación y no quiere abolirlo en favor de un califato (mundial); según Helga Baumgarten, el marco nacional está incluso por encima del panárabe y del de la umma, es decir, de la comunidad islámica mundial.18

La HM es culturalmente conservadora, económicamente liberal y anticolonialista en su autoimagen; surgió como respuesta a la dominación imperialista de Occidente en el mundo árabe y en esta lucha abogó por su propia “modernidad islámica”, es decir, no vinculó la lucha de liberación nacional centralmente con las ideas sociales revolucionarias (como los comunistas y, en cierta medida, también con los “socialistas árabes”), sino con una especie de “guerra cultural”. Todo esto corresponde al carácter (pequeño) burgués de clase de la HM y de su base (que, por supuesto, también incluye capas más amplias que la pequeña burguesía).19

b) Los Hermanos Musulmanes en Palestina (1935-1987)

El tema de Palestina ha desempeñado un papel importante para la HM desde su fundación y en 1935 se envió una primera delegación oficial.20 Pero no fue hasta la huelga general de 1936, que dio lugar a un levantamiento de tres años, que el tema despertó un mayor interés y, por primera vez, una simpatía más amplia en Egipto.21

La hermandad recaudó dinero para apoyar a los huelguistas y organizó una campaña mediática y de protesta. Y también se dice que se enviaron combatientes desde Egipto en ese momento. Inmediatamente después del final de la Segunda Guerra Mundial, en el otoño de 1945, se fundó en Palestina la rama oficial de los Hermanos Musulmanes, primero en Jerusalén, luego en Haifa, Jaffa, Gaza y otras ciudades. Su número de miembros aumentó a 20.000 en 1947. Sin embargo, al principio siguió siendo comparativamente insignificante. El futuro político de Palestina está en el centro de su política. Con este fin, también cooperó con cristianos y comunistas. Después de perder su confianza en la ONU, los HM se prepararon para una lucha armada de liberación contra los británicos y los sionistas. Mientras tanto, en Egipto, la organización matriz entrenó a voluntarios árabes que querían luchar por Palestina, organizó armas y envió combatientes a la zona del mandato. En la defensa de Jerusalén, Belén y Faluya, cerca de Gaza, contra las tropas sionistas, los combatientes de los Hermanos Musulmanes jugaron un papel importante en los primeros meses de la guerra.22

“Los palestinos tenían a la Hermandad Musulmana en alta estima, independientemente de su afiliación política, debido a su compromiso con Palestina. A diferencia de los gobiernos árabes, no lo habían dejado en palabras, sino que habían traducido su apoyo en hechos, primero de 1936 a 1937, pero sobre todo durante la guerra de 1948”.23

Después de la Nakba, los Hermanos Musulmanes se desarrollaron de manera diferente en Cisjordania, anexionada por Jordania, y en la Franja de Gaza administrada por Egipto: en Jordania, los HM se ganaron el favor de la monarquía allí y, por lo tanto, en última instancia, también del imperialismo occidental; renunció a la resistencia armada contra el sionismo, el rey lo mantuvo atado y lo utilizó como competidor contra el nacionalismo árabe y el movimiento obrero socialista, y se limitó al papel de una oposición falsa cuando ocasionalmente llamaba a criticar la política exterior prosionista de Ammán o una política interna religioso-normativa más estricta. En este papel, los HM se volvieron cada vez más impopulares, especialmente entre los palestinos de Cisjordania y Jordania. Su base consistía en “comerciantes y propietarios de viviendas”. “A diferencia de Egipto, los empleados y autónomos apenas estaban representados […] Los alumnos, estudiantes y docentes también estaban infrarrepresentados”.24

En Gaza, por otro lado, los HM estaban formados principalmente por alumnos, estudiantes y empleados, lo que, junto con la conexión con Egipto (desde 1953) bajo Abdel Nasser, puede haber influido en el carácter más radical de los Hermanos Musulmanes en la Franja de Gaza. Entre los miembros de la Hermandad Musulmana que estudiaban en Egipto se encontraban Khalil al-Wazir (Abu Jihad), Salah Khalaf (Abu Iyad), Assad Saftawi, Yussef al-Najjar, Kamal Adwan y, dependiendo de cómo se lea, Yasser Arafat.25 que luego pertenecieron a los fundadores y en algunos casos a los líderes más importantes de Fatah.26

Mientras que Fatah (no como la única, sino como la organización más importante) ganó para la lucha armada a aquellos palestinos, en su mayoría jóvenes, que exigían soluciones radicales, los HM en Gaza, al igual que Cisjordania, se distanciaron de la lucha de liberación y, por lo tanto, también perdieron cada vez más su atractivo. Esta política fue continuada por los HM en Cisjordania y la Franja de Gaza, que se reunificaron organizativamente en 1967. En los 20 años previos a la fundación de Hamás, los Hermanos Musulmanes se concentraron primero en la construcción de mezquitas y luego en instituciones sociales con el fin de ampliar su influencia entre la población. Debido a esta política de no confrontación hacia la ocupación, los HM fueron vistos muy favorablemente por el régimen sionista como un competidor de la OLP y tratados en consecuencia.27 (Ver Mito 1)

c) Hamás (1987 hasta la actualidad)

Esto cambió a más tardar con el auge del Movimiento de Resistencia Islámica (acrónimo: HAMAS) desde finales de la década de 1980 y el acercamiento entre los líderes de Fatah y la OLP, por un lado, e Israel, por el otro: Hamas se fundó inmediatamente después del estallido de la Primera Intifada en diciembre de 1987. Participó activamente en este levantamiento popular y fue una de las críticas más duras de las llamadas negociaciones de paz de Oslo en la década de 1990. Desde 198928 En la Segunda Intifada, entre 2000 y 2005, fue la principal fuerza militar detrás del levantamiento, junto con las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, afiliadas a Fatah.

En las elecciones parlamentarias en los territorios ocupados en 1967 en 2006, Hamás ganó por goleada, pero no pudo formar un gobierno estable debido a la política de aislamiento de Israel y Occidente, así como a la postura de bloqueo de Fatah. En junio de 2007, Hamas dio un golpe de Estado en la Franja de Gaza, mientras que Fatah tomó el control de Cisjordania. (Ver Mito 10) Desde entonces, Gaza ha sido el principal bastión de la resistencia palestina, mientras que Cisjordania ha sido gobernada por el ejército israelí y el régimen títere de Mahmoud Abbas.

Israel ha librado cinco guerras hasta ahora (2008/09, 2012, 2014, 2021 y 2023) para debilitar o aplastar completamente a Hamas. La organización, por otro lado, ha perdido su impecable reputación en términos de corrupción y política de poder en la década y media que ha estado en el poder en la Franja de Gaza, por un lado, pero por otro lado se ha establecido como una fuerza líder de la resistencia palestina. Ha tratado de hacer la paz con Abbas y ha abandonado su rechazo constante a reconocer a Israel. (Mitos 9 y 11) Además, ha dado varios giros en política exterior, especialmente en lo que respecta a Siria. (Mito 13) En la actualidad, Hamás es el líder indiscutible del movimiento de liberación palestino: gobierna Gaza, lidera la resistencia allí, es, con mucho, la fuerza defensiva más fuerte militarmente y goza de un gran apoyo en su papel como tal no sólo en Gaza, sino también en Cisjordania y la diáspora, lo que se refleja en las victorias electorales en las universidades de Cisjordania.

4. Mitos sobre Hamás

Algunas de las leyendas que rodean a Hamas ya han sido mencionadas en el capítulo anterior. A continuación, sin embargo, ahora se enumerarán y refutarán explícitamente. Estas son las afirmaciones con las que uno se encuentra con más frecuencia, especialmente entre las personas que son fundamentalmente pro-palestinas. Pero la lista es, por supuesto, mucho más larga.

Mito 1: “Hamas fue construido por Israel”.

En el pasado, los círculos del ejército israelí y los medios de comunicación estadounidenses han difundido en parte que los Hermanos Musulmanes (HM) en Gaza en los años 1967-75, cuando construyeron principalmente mezquitas, fueron financiados por Israel “como contrapeso contra la OLP y los comunistas”.29 Helga Baumgarten escribe: “La Hermandad Musulmana palestina niega categóricamente haber recibido ayuda financiera de Israel. Lo que no se puede negar, sin embargo, es el manejo muy indulgente y abierto de todas las actividades de la Hermandad Musulmana en ese momento.30

Su evaluación es la siguiente: “Por lo tanto, la política israelí hacia los Hermanos Musulmanes probablemente pueda caracterizarse mejor como una política de tolerancia amistosa, aunque no se puede suponer que también hubo casos de apoyo directo”.31 Del mismo modo, Jean-Pierre Filiu dice de este período: “La potencia ocupante no llegó a dar apoyo oficial [a los Hermanos Musulmanes], sino que optó por una tolerancia benévola, pero por definición reversible”.32

Y Alexander Flores afirma: “Hamas no es una criatura de Israel, como a veces se afirma. Sin embargo, la política de ocupación israelí ha creado las condiciones que han ayudado a Hamas a alcanzar su estatura actual en dos aspectos. Dejó que la organización o su predecesora hicieran lo que quisiera cuando sus competidores fueron ferozmente reprimidos; y ha alimentado ese odio a la ocupación a través de la continua constricción y opresión de la sociedad palestina y mediante el trato violento y despectivo de la población”.33

Una ruptura con la vieja línea

Ya en la década de 1950, jóvenes ex miembros de la Hermandad Musulmana que estaban insatisfechos con la actitud pasiva de los HM habían participado en la fundación de Fatah como organización guerrillera y de liberación palestina. (Véase el capítulo 3 b) A principios de la década de 1980, el fenómeno se repitió con el establecimiento de la Yihad Islámica, que se inspiró en la revolución iraní. La yihad era mucho más pequeña y menos influyente que Fatah, pero a diferencia de Fatah, también se adhirió a su ideología islámica y, por lo tanto, se convirtió en un competidor de los HM en esta área. Por lo tanto, Hamas se encuentra en una situación en la que, por un lado, tiene una base consolidada, especialmente en la Franja de Gaza, pero por otro lado, su legitimidad como fuerza política palestina es cuestionada. El estallido de la Primera Intifada fue entonces la gota que colmó el vaso, y actuó como partera de Hamás, que surgió del centro político y de las estructuras armadas y de inteligencia ya existentes de los HM aproximadamente una semana después del comienzo del levantamiento popular.34

Glenn Robinson y Diaa Rashwan hablan de un “golpe” interno con respecto al cambio de rumbo y la fundación de Hamas35 o una especie de revuelta.36 Raif Hussein, por su parte, considera que estas interpretaciones son “exageradas”, ya que la dirección de los HM apoyó la decisión.37 Sin embargo, no cabe duda de que la fundación de Hamás marcó un cambio significativo en la política anterior de los Hermanos Musulmanes en Palestina. Pero no debes pensar en ello como un evento que sucedió de la noche a la mañana. Más bien, partes de la Hermandad Musulmana en torno a Shaykh Yassin se han estado preparando para este paso desde mediados de la década de 1980, por ejemplo, construyendo depósitos de armas y construyendo estructuras subterráneas.38

¿”Luna de miel”?

Baumgarten escribe sobre la moderación de la potencia ocupante sionista hacia Hamas en los primeros meses de su existencia: “En todo el período desde el comienzo de la Intifada hasta principios del verano de 1988, el ejército israelí, en contraste con las organizaciones de la OLP, todavía permitió que Hamas operara en gran medida libremente. Como confirman todos los análisis presentados, los llamamientos a los ataques de Hamás no fueron impedidos violentamente, los folletos de Hamás pudieron distribuirse en gran medida sin obstáculos y, al parecer, hubo relativamente pocas detenciones. Al comienzo de la intifada, sólo el Dr. Abd el-Aziz Rantisi y el Jeque Khalil al-Quqa fueron arrestados en Gaza. Nur al-Quqa fue finalmente deportado el 11 de abril. Un total de 32 palestinos fueron deportados en el primer año de la intifada, la mayoría de ellos miembros de las organizaciones nacionalistas de la OLP. La primera gran ola de arrestos contra Hamas comenzó a finales del verano de 1988, después de que el ejército israelí descubriera la existencia de células armadas de Hamas. Con la excepción de Sheikh Ahmad Yasin, todos los líderes de Hamas en Gaza han sido arrestados. […] Como resultado de las detenciones, el centro de mando de Hamás se trasladó a las prisiones israelíes. Ibrahim Yazuri […] fue arrestado el 12 de octubre de 1988, seguido en mayo de 1989 por el jeque Ahmad Yasin, junto con Ismail Abu Shanab, también de la dirección de los islamistas, así como otros 250 activistas de Hamas. A más tardar en ese momento, había quedado claro que la luna de miel entre Israel y los islamistas palestinos había terminado”.39

El lector atento se habrá dado cuenta de que el término “luna de miel” es en realidad una metáfora muy inapropiada, porque las lunas de miel siguen a una boda. Baumgarten, sin embargo, describe en realidad lo contrario, es decir, una especie de divorcio: después de la fundación de Hamas, hubo un breve período en el que el régimen sionista aún no había comprendido que los HM en Palestina se habían transformado de una organización quietista a una organización de resistencia. Sin embargo, desde 1989, Hamas ha sido considerado oficialmente una “organización terrorista” en Israel y la membresía por sí sola es suficiente para ser encerrado en prisión durante muchos años.40 Como resultado de esta represión, Hamás entró en una crisis existencial poco después de su fundación, es decir, en 1989, pero a más tardar en 1992.41

Resultado

En primer lugar, los Hermanos Musulmanes: hasta donde yo sé, hay ciertos indicios, pero ninguna prueba, de que hayan recibido apoyo directo de Israel; Desde mi punto de vista, sin embargo, este punto también es secundario. La tolerancia o la promoción directa o indirecta de los HM por parte de Israel tiene dos42 Razones: 1. Dividir y gobernar, y esto difícilmente se puede culpar a la MB, como también enfatiza Baumgarten.43 2. Este apoyo se basó esencialmente en el hecho de que los HM no se resistieron al régimen colonial, que a su vez puede y debe ser mantenido en su contra. Pero la fundación de Hamas fue precisamente una ruptura radical con esta política, que servía a los sionistas.44

Esto se hizo evidente en muy poco tiempo, cuando Israel procedió a una represión masiva contra los líderes de Hamas. En vista de esto y del hecho de que la tortura durante el interrogatorio de (supuestos) miembros de Hamas aparentemente se convirtió rápidamente en parte del repertorio estándar de las FOI y el Shin Bet, Baumgarten concluye: “Todo esto conduce indudablemente a ataques de la izquierda palestina contra los Hermanos Musulmanes o Hamas, que son colaboradores de la ocupación, ad absurdum”.45 Filiu también describe la representación de los Hermanos Musulmanes o incluso de Hamas como “herramientas de Israel” como una “caricatura”.46

En vista de la década y media de bloqueo y de las cinco guerras contra la Franja de Gaza, todas las cuales sirvieron y siguen sirviendo a la destrucción de Hamas, es realmente absurdo aferrarse a la acusación de supuesta cooperación entre Hamas o HM e Israel hace 40, 50 o 60 años. Pero hubo, por supuesto, quienes afirmaron que en 2021 los talibanes seguían siendo los mismos títeres de Estados Unidos que habían sido en la década de 1990. Al final, es una especie de cuestión de fe: ¿Creo que las relaciones pueden cambiar o no? ¿Creo que hay una especie de “pecado original” del que uno no puede limpiarse? ¿Creo que el imperialismo occidental o el sionismo son omnipotentes y controlan todo y a todos, independientemente de los hechos que estén sobre la mesa?

Creo que la cuestión está clara: los HM en Palestina fueron un movimiento domesticado desde la década de 1950 a más tardar, que por lo tanto gozaba de cierta buena voluntad por parte de los sionistas y, de manera realista, incluso contaba con el apoyo de una política de divide y vencerás. Hamas marcó el final de esta relación y, como resultado de Oslo y la Segunda Intifada, se convirtió en el enemigo mortal acérrimo del sionismo.

Mito 2: “Hamas es una organización islámica radical” o “fundamentalista”.

Comencemos con los términos:

a) Fundamentalismo

El término “fundamentalismo” proviene del contexto cristiano y se refiere a las corrientes protestantes que querían volver a los fundamentos ideológicos o literarios del cristianismo, es decir, a la Biblia, que trataban de interpretar literalmente. Los fundamentalistas cristianos más prominentes son los llamados evangélicos. Dado que los católicos han interpuesto una autoridad en la interpretación de la Biblia con la iglesia, las corrientes fundamentalistas lo tienen mucho más difícil.47 Lo mismo se aplica al islam chiíta, que no tiene una iglesia, pero sí un clero.48

El islam sunita, en cambio, no conoce ni lo uno ni lo otro y, por lo tanto, está más cerca del protestantismo. Se parece a esto en que tiene un flanco más abierto hacia el fundamentalismo, que en su caso significaría sobre todo la interpretación literal del Corán. Y, de hecho, siempre ha habido movimientos fundamentalistas de renovación en el Islam, que cuestionaban la ortodoxia en la forma de las llamadas escuelas de derecho (Madhahib), los eruditos religiosos tradicionales (Ulama’) e incluso las tradiciones transmitidas (Sunnah) y las tradiciones del Profeta y sus compañeros (hadices).49

b) Salafiyya

Al igual que el fundamentalismo protestante, estos movimientos no tenían automáticamente un carácter reaccionario: mientras que en los EE.UU., por ejemplo, partes de los evangélicos condenaban la esclavitud como un “pecado diabólico”,50 reformadores progresistas como Jamal ad-Din al-Afghani (1838-1897) o Muhammad Abdu (1849-1905) se opusieron a la ortodoxia conservadora y al colonialismo, abogaron por la democracia burguesa, el progreso científico y el racionalismo, citando el Islam primitivo en la época de los “antepasados justos”, en árabe: as-Salaf as-Salih.51

c) “salafismo“, “yihadismo“ y wahabismo

El término “salafitas”, derivado de este término, suele referirse a corrientes mucho más conservadoras en el sunnitismo actual, que también pueden describirse como fundamentalistas. En su caso, este fundamentalismo tiene poco de progresista: el anticolonialismo y el antiimperialismo se refieren principalmente al nivel cultural, suelen ser explícitamente apolíticos (no rezar y luchar, sino rezar en lugar de luchar) y, por lo tanto, no pesan más que el conservadurismo en otras cuestiones. En general, estos “salafistas” apenas difieren de los wahabíes saudíes: los primeros suelen rechazar a los segundos por su pacto con la monarquía saudí. Al mismo tiempo, sin embargo, ellos mismos están financiados por Arabia Saudita.52

Cuando el “salafismo” aparece políticamente, por lo general sólo trata de imponer su conservadurismo a toda la sociedad a través del Estado. El llamado “yihadismo” al estilo de Al Qaeda o EI es inicialmente la continuación de esta política por otros medios. Sin embargo, a más tardar con el auge del EI en Siria e Irak, y casi aún más desde su desaparición, ha quedado claro que este “yihadismo” es atractivo para las milicias, especialmente en el contexto de conflictos de soberanía territoriales y/o mayoritariamente étnicos y/o confesionales o guerras civiles, con el fin de legitimarse y reclutar combatientes (también a nivel internacional). Además de Irak y Siria, por ejemplo, en Afganistán, Yemen, el norte de África y la región del Sahel.

d) Hamás: un movimiento islámico-conservador de liberación nacional

Hamás no es ni “salafista”, ni wahabí, ni “yihadista”, ni es apolítico. Y tampoco es fundamentalista. Hay “salafistas” en sus filas, pero son comparativamente insignificantes.53 También sería extraño que no existiera dentro de Hamas, ya que es un movimiento popular y al mismo tiempo un partido islámico, en el que confluyen varias corrientes islámicas. Como se explicó anteriormente, desciende de los Hermanos Musulmanes (HM). Los HM tampoco son fundamentalistas, sino que, por el contrario, son relativamente pluralistas: sus ramificaciones o partidos subsidiarios en los distintos países son –como se ha mencionado en el capítulo 3– relativamente diferentes. En Túnez, se les considera comparativamente “liberales”,54 en Jordania siguen siendo un perrito faldero de la familia real,55 en Yemen, son muy inusualmente “salafistas” e incluso cuentan con el apoyo de los saudíes -aunque los saudíes y los Hermanos Musulmanes son archienemigos en casi todas partes-56 en Siria, han sido fuertemente influenciados por sus experiencias de opresión desde la década de 197057 y en Egipto, su país de origen, se han comportado a veces de oposición militante, a veces colaborando, a veces de oposición pacífica, dependiendo de las políticas del régimen de allí58 y desde el golpe de Estado del general al-Sisi, han sido en gran medida aplastados y desintegrados en facciones “pacificadas” o apáticas y radicalizadas.

Como ya se ha señalado anteriormente, todos ellos tienen un programa político religioso-conservador, que suele prever una forma de democracia burguesa y un capitalismo relativamente liberal. En primer lugar está su respectiva nación, luego la nación (pan)árabe, luego la Ummah musulmana. La posición de los “conservadores” o “liberales”, de la “democrática” o “teocrática” de los respectivos HM depende de las circunstancias nacionales, de la represión que les afecte y de los intereses de clase de sus bases.

Hamás no es una excepción en este sentido: su programa ideológico se adapta a las condiciones de Palestina, es decir, concretamente a la lucha de liberación nacional en el centro, que beneficia a todas las clases palestinas. Porque Hamás, como partido y movimiento pequeñoburgués, se apoya en estas mismas masas -pequeños empresarios, maestros, médicos, científicos, abogados, ingenieros, obreros, campesinos y la burguesía nacional-, también trata de representar sus intereses lo mejor que puede. Por supuesto, en su marco ideológico. Pero este marco es mucho más amplio de lo que sugerirían palabras de moda como “islamismo” y “fundamentalismo”, que son inherentemente esquematismo, idealismo y prejuicios eurocéntricos: Hamás hace tiempo que dejó de ver su lucha como una lucha religiosa; deriva su moral (combativa) de la religión, pero sabe que en Palestina no es una guerra entre religiones. (Ver Mito 3) Incluso su lengua ya se había “secularizado” a mediados de la década de 2000;59 y cualquiera que lea las publicaciones de hoy de Hamás o de las Brigadas Qassam se dará cuenta de que argumentan menos teológicamente y mucho más moralmente y bajo el derecho internacional. El gobierno de Hamás en Gaza, por otro lado, no es autoritario porque se vea a sí mismo como la autoridad que tiene que hacer cumplir regulaciones morales particularmente estrictas basadas en la religión – tales avances ciertamente han existido, pero a menudo han sido modificados o completamente abandonados, fracasando no solo debido a la resistencia o la desobediencia de la población;60 Al mismo tiempo, Hamás rechaza la acusación de que está imponiendo una política moral a la población61 – sino porque es el gobierno en una zona sitiada amenazada por un enemigo avasallador.

e) ¿”Khamas-IS”?

A diferencia del Estado Islámico y sus diversas ramificaciones, Hamas no es una milicia de guerra civil que vive al día o de la conquista y la adquisición, en lugar de representar un programa político real. Hamas es un partido político y un movimiento que trabaja de manera sostenible, con fuertes raíces en las masas populares, que debido a la situación concreta en Palestina, mantiene un brazo militar que forma parte de las guerrillas del movimiento independentista palestino por un lado y al mismo tiempo proporciona el ejército de Gaza de cierta manera. A diferencia del Estado Islámico, Hamás no busca la destrucción violenta de los Estados-nación existentes y el establecimiento de un califato mundial, ni persigue un curso sectario o incluso eliminatorio contra ningún grupo étnico de la región, porque pertenece a una religión falsa (judíos, cristianos, drusos o, en relación con Irak, yazidíes o similares) o denominación (chiítas o alauitas, que de todos modos no existe en Palestina). (Véase también el Mito 3.) Hamas tampoco se ha distinguido nunca por sus asesinatos particularmente brutales, ni siquiera los ha celebrado frente a la cámara. Al contrario: se honra a los mártires, se celebra la muerte de los enemigos en batalla y, por supuesto, también se burla del oponente. Por otro lado, no se sabe de ejecuciones masivas de israelíes por parte de Hamás, y mucho menos de que existan grabaciones de este tipo que circulan por él.

El aparato de propaganda sionista y la prensa mentirosa imperialista occidental han informado ampliamente que el propio Hamas documentó y difundió sus “masacres” y “actos de terror” el 7 de octubre. Pero yo mismo sólo conozco grandes imágenes que muestran cómo los luchadores por la libertad arrasan objetivos militares, toman prisioneros, etc., y cómo un pueblo vuela los muros de sus prisiones y vitorea a sus guerrilleros. Un artículo de verificación de datos de Occupied News dice: “Algunas imágenes de video muestran a combatientes de Hamas disparando o ejecutando a adultos no combatientes, principalmente mientras intentan escapar de la captura. Vale la pena señalar que, al menos en un video de este tipo, se pueden escuchar las voces claras de otros luchadores, gritando “¡NO!” y “¿Por qué?”. En otro video, se puede ver a un combatiente de Hamas impidiendo que un palestino vestido de civil humille a un israelí muerto”.62 Desafortunadamente, las fuentes correspondientes no están vinculadas. (Más sobre el “Diluvio de Al-Aqsa” en el Mito 15)

Por último, cabe mencionar que Hamás ha actuado en repetidas ocasiones contra las células “yihadistas” en la Franja de Gaza en el pasado: en 2009, un grupo afiliado a Al-Qaeda fue aplastado.63 En 2011, las fuerzas de seguridad de Gaza mataron a más “yihadistas”.64 En los años siguientes, el Estado Islámico y los partidarios de Al Qaeda fueron detenidos repetidamente en la Franja de Gaza65 y en algunos casos también asesinados por las autoridades.66 Por el contrario, Daesh declaró oficialmente la guerra a Hamas.67 Israel, a su vez, trató a más de 1.000 combatientes de los insurgentes sirios en 2014, incluidos presumiblemente bastantes combatientes del Frente Al-Nusra, la rama siria de Al-Qaeda, en hospitales del Golán, que ha estado ocupado desde 1967.68

f) Luchas de alas en el seno de Hamás

Hamás no es más monolítico que “fundamentalista” o “islámico radical”. Son varias las corrientes que luchan por influir en ella, lo que se nota especialmente en su orientación de la política exterior. A este respecto, Abdelrahman Nassar habla de tres polos relevantes que actualmente luchan por la hegemonía en Hamás: uno en torno al ex líder de Hamás Khaled Mash’al, que tal vez podría describirse como el “polo de los Hermanos Musulmanes“; un polo salafista-confesionalista o sectario, que, sin embargo, es comparativamente influyente; y un “ala militar” de brigadas Qassam y otras personalidades de la dirección que abogan por un acercamiento con el “eje de la resistencia”.69 (Ver Mito 13 para todo esto) Estas corrientes o alas se pueden identificar a partir de las posiciones mencionadas en esta pregunta específica y no necesariamente dicen nada sobre las posiciones políticas de los actores sobre otros temas.

Leila Seurat también comentó sobre este hecho: “Estas divergencias no pueden entenderse mirando solo las categorías normativas que oponen un liderazgo ‘radical’ desde afuera a un liderazgo ‘moderado’ desde adentro”, como suele ocurrir en la literatura. Antes de 2011, eran los dirigentes en el exilio los que rechazaban cualquier compromiso con la Autoridad Palestina; después de 2011 estaba dispuesto a hacerlo, pero los líderes en Gaza se resistieron; Desde entonces, el primero ha seguido un curso “sunita-internacionalista”, el segundo un curso nacional y anticonfesionalista. Por lo tanto, afirma Seurat: “No hay una correspondencia estricta entre las divisiones geográficas e ideológicas”.70 Aún menos útiles son frases como “línea dura”, como los conocemos con demasiada frecuencia en la prensa occidental con respecto a este o aquel político de Hamas.

En general, siempre intentamos ser lo más específicos posible y trabajar con etiquetas lo menos posible.

Mito 3: “Hamás es antisemita”.

a) Definición de antisemitismo

Aquí primero hay que definir lo que realmente significa el antisemitismo. Si uno sigue la definición de la IHRA, como hacen las autoridades en Alemania, o incluso la llamada prueba 3-D, entonces, en última instancia, cualquier crítica a Israel es antisemita. Este es precisamente el significado de estas definiciones infundadas, que no tienen nada que ver con la ciencia y todo que ver con la propaganda en el sentido del sionismo y el imperialismo occidental. La situación es similar con el entendimiento de que el antisemitismo es una ideología independiente y no tiene nada que ver con el racismo; esta idea proviene de Moshe Postone, fue adoptada por los llamados “anti-alemanes” (sionistas, generalmente pseudo-izquierdistas “bio-alemanes”) y se puede encontrar hoy en día en el discurso dominante de los medios de comunicación alemanes, en las universidades, etc.71

El antisemitismo sólo puede definirse significativamente como el racismo contra los judíos por ser judíos o porque son judíos. Como toda forma de racismo, el antisemitismo tiene diferentes especificidades, tiene su propia historia -que en su caso está estrechamente ligada al antijudaísmo cristiano-, es adaptable a los intereses momentáneos de los racistas, etc. Y como todo racismo, no se trata sólo de ideología, prejuicio y odio o de violencia inmediata e individualizada, sino en particular de una relación de poder, de violencia estructural y sistemática, etc.72 Esto significa que el racismo en su significado completo no es recíproco, sino unilateral. En definitiva, esto significa que en el mundo tal y como lo conocemos, con su historia, su realidad, etc., no hay racismo de negros contra blancos, sino al revés; no hay racismo de los judíos contra los alemanes, sino al revés, etc. Y si una persona negra dice: “Putos blancos” es algo completamente diferente a si una persona blanca dice: “Malditos negros”, etc.

b) El antisemitismo en el contexto de Palestina

Para Palestina, esto significa que cuando un palestino dice: “Que se jodan los judíos”, esto es, en primer lugar, algo completamente diferente a cuando un israelí dice: “Que se jodan los palestinos” o “Que se jodan los árabes”. Y en segundo lugar, también es algo completamente diferente a cuando un alemán dice: “Judíos de mierda”. Porque en Palestina la historia real y el presente son completamente diferentes de los de Alemania, especialmente de los años 1933-45: mientras que en Europa y especialmente en la Alemania nazi los judíos eran una minoría oprimida y perseguida, en Palestina son los colonos sionistas los que oprimen, expulsan y asesinan a los palestinos. Además, estos colonos no sólo son judíos según su propia imagen, sino que, como sionistas, también afirman actuar en el espíritu y en nombre de todos los judíos del mundo.

Esto significa: 1. que los palestinos están luchando en la vida real contra personas que los confrontan como judíos; por lo tanto, cuando los palestinos hablan de “los judíos”, corresponde a la realidad en cierto modo. En los oídos de muchos alemanes, la frase “los judíos” despierta inquietud debido a nuestra propia historia. Sin embargo, hay que distanciarse de este punto de vista alemán cuando se trata de Palestina o de Oriente Medio, porque al final esta frase es tan generalizante, pero también tan comprensible y, en última instancia, tan poco el verdadero núcleo de los problemas reales como cuando se habla de “los alemanes”, “los americanos”, “los chinos”, “los palestinos”, etc. en la vida cotidiana. El lenguaje y la conciencia cotidianos no suelen ser análisis políticos precisos.

2. En el discurso alemán, algunos llegan a decir que cualquier acción contra una persona judía sería antisemita, especialmente si es violenta. Los palestinos, sin embargo, están luchando en la vida real contra personas que suelen ser judías, pero sólo “por casualidad” en la medida en que no son los palestinos los que los declaran opositores por su judaísmo. Más bien, son los sionistas quienes, debido a su judaísmo, se sienten con el poder de atacar, oprimir y expulsar a los palestinos. Los palestinos no pueden evitar que sus opresores sean judíos y, por supuesto, tienen derecho a defenderse de ellos. Además, como ya he dicho, un acto sólo puede entenderse como antisemita si se dirige contra una persona judía, únicamente porque es judía, y no si resulta ser judía.

3. Si se equipara a los sionistas y a los colonos de Palestina con el judaísmo en su conjunto, esto es, por supuesto, erróneo y bastante peligroso. La culpa de esto, sin embargo, no radica en un antisemitismo específico entre palestinos, árabes o musulmanes, sino que es todo lo contrario, el resultado de la propaganda sionista: equiparan el judaísmo y el sionismo, los sionistas y los colonos con los judíos per se. La propaganda occidental los sigue, y se enreda en contradicciones abiertas: por ejemplo, a los gobernantes de Alemania les gusta explicar que es antisemita equiparar a Israel con el judaísmo (lo cual es correcto), solo para difamar cualquier crítica a Israel como antisemita en el siguiente aliento. En resumen, sionistas y antisemitas acuerdan equiparar a Israel y al judaísmo (y no sólo en esto, por cierto).

¡Es absolutamente cínico acusar a las víctimas del sionismo, es decir, a los palestinos y, en última instancia, a los árabes en su conjunto, de antisemitismo porque repiten como loros esta mentira de los sionistas y del imperialismo occidental! En realidad, en diferentes épocas diferentes partes de la población del mundo árabe equipararon el judaísmo con el sionismo, a veces más, a veces menos. Según Gudrun Krämer, hasta 1948 “sólo unos pocos periodistas, escritores y activistas políticos árabes distinguían entre judíos y sionistas; el Partido de la Izquierda era el más probable que lo hiciera, y tampoco fue coherente. La mayoría hablaba de los judíos, aunque sólo se refirieran a los sionistas”. También se refiere al hecho de que los propios sionistas difuminaron esta distinción en términos de lenguaje y contenido.73

Además, esta falta de diferenciación siempre se ha producido desde la posición de debilidad y opresión en la que los palestinos y el mundo árabe se han encontrado permanentemente frente a Israel desde 1947 a más tardar.

Esta posición también explica por qué los mitos conspirativos son tan virulentos, especialmente en relación con el sionismo. Los sionistas y los cazadores de pseudo-antisemitas ven esto -insuperablemente eurocéntrico e ignorante como siempre- simplemente un rasgo típico del antisemitismo europeo. Sin duda, también se pueden encontrar elementos del antijudaísmo y el antisemitismo europeos en el mundo árabe y musulmán. Pero, por un lado, hay que demostrar de manera muy concreta hasta qué punto se trata realmente de exportaciones antisemitas, y no de (supuestas) similitudes superficiales que luego se reinterpretan (por ejemplo, cuando se presenta el eslogan “Israel asesino de niños” como una nueva edición de la leyenda del asesinato ritual de la Edad Media cristiano-europea). Y, por otro lado, estos elementos también adquieren un carácter diferente en el contexto del colonialismo sionista y de las relaciones de poder reales.

Alexander Flores escribe: “No es casualidad que no sea tanto la idea racial del antisemitismo como sus elementos de teoría de la conspiración […] aceptadas en el contexto árabe. El hecho de que el […] Los judíos se vieron fortalecidos por la inmigración masiva y pudieron establecerse como el grupo dominante, incluso para fundar su propio estado y ganar el apoyo de las principales potencias, primero Gran Bretaña, luego Estados Unidos, muchos palestinos y otros árabes solo pudieron explicarse con la ayuda de teorías de conspiración.74

Por supuesto, esto no cambia el hecho de que tal pensamiento místico de la conspiración debe ser combatido. Sin embargo, principalmente porque, como escribe Helga Baumgarten, se trata de un “[…] engrandecimiento del enemigo”,75 lo que, en última instancia, fomenta la pasividad, ya que -todos conocemos este argumento- “de todos modos no se puede cambiar nada”. Sin embargo, esta lucha contra la falsa conciencia, contra los argumentos derrotistas, contra las reducciones y los prejuicios es completamente diferente de cuando se trata de luchar contra una relación racista de dominación.

También está claro que los elementos antijudíos y antisemitas del antisionismo, que es legítimo en sí mismo, también deben ser combatidos en interés de la protección de los judíos y desde un principio antirracista e “ilustrado”. Sin embargo, hay que subrayar que el antisemitismo entre palestinos y árabes, y en última instancia también entre musulmanes de todo el mundo, es ante todo el resultado de los crímenes y la propaganda sionista. Sólo cuando el sionismo sea derrotado desaparecerá el verdadero caldo de cultivo de esta hostilidad. Esta no es la única razón por la que la superación del sionismo también está en el interés de los judíos de todo el mundo.

c) Los judíos y el antisemitismo en el mundo árabe

Desde el surgimiento del Islam hasta el siglo XX, no ha habido antisemitismo en los países de mayoría musulmana que se acerque a lo que conocemos de Europa: ni guetos, ni pogromos, ni racismo. Los judíos, como todas las minorías religiosas, estaban a veces más o menos desfavorecidos.76 Pero como bien escribe Kai Hafez: “Difícilmente puede haber una disputa sobre el hecho de que los judíos han podido vivir mucho más seguros en el mundo musulmán que en Europa durante los últimos dos mil años. Mientras que el motivo de los “asesinos de Cristo” tuvo un efecto duradero en el mundo cristiano, el judaísmo como religión del libro (ahl al-kitab) está expresamente reconocido en el Corán.77 Bajo el dominio musulmán, el judaísmo experimentó varios días de apogeo, como en la Andalucía española. Incluso un sionista acérrimo y neoconservador como el historiador Bernhard Lewis habla de una “tradición judeo-islámica” que sólo se rompió en el siglo XX.78

La ideología antisemita llegó de Europa al mundo árabe a finales del siglo XIX, es decir, como una exportación colonial. Las primeras traducciones de panfletos antisemitas europeos fueron generalmente hechas por cristianos árabes.79 En vista de la colonización sionista y del abierto apoyo de Gran Bretaña a este proyecto, los motivos antisemitas europeos cayeron en terreno fértil en Palestina al comienzo del período del Mandato. Por lo tanto, como escribe Flores, hubo declaraciones antijudías “entre los palestinos incluso en el período temprano del Mandato; En el curso del mandato se hicieron más frecuentes. Pero solo procedían de algunos palestinos; afectó aún menos a los demás árabes: con algunas excepciones, su coexistencia con los judíos allí permaneció inalterada durante el período del Mandato. Fue sólo a raíz de la fundación del Estado de Israel, la primera guerra árabe-israelí y la catástrofe que la acompañó para los palestinos que una actitud marcadamente antiisraelí y a menudo antisemita se extendió en el mundo árabe”. 80

Las razones de la falta de diferenciación entre judíos y sionistas por parte de las víctimas del sionismo ya han sido discutidas anteriormente. Aquí de nuevo en palabras de Flores: “1. La intensidad del daño causado por el sionismo y la fundación del Estado de Israel, que lleva a sus víctimas a tonos estridentes, exageraciones y generalizaciones; 2. La persistencia del pensamiento en categorías comunitarias (“los judíos”) en la descripción de los acontecimientos políticos y el consiguiente descuido de la diferenciación dentro de las comunidades; 3. La afirmación vehementemente afirmada de los sionistas o de los líderes israelíes de hablar y actuar en nombre de todos los judíos en todo el mundo, y su éxito de largo alcance en marginar a todas las voces judías no sionistas o antisionistas. Esto difuminó la diferencia entre sionismo y judaísmo en gran parte de la percepción pública; 4. La forma en que el proyecto sionista o Israel fue y está incrustado en la política mundial. El movimiento sionista siempre ha sabido presentarse como un puesto de avanzada de las principales potencias mundiales en la confrontación con sus oponentes, y así ha ganado su apoyo. Pero el éxito del sionismo […] habría sido impensable sin ellos. Y este apoyo parece ser muy estable: Israel puede permitirse incluso los crímenes de guerra y las violaciones de los derechos humanos más flagrantes sin que nadie caiga en sus brazos. Muchos palestinos y árabes sólo pueden imaginar esta enorme historia de éxito como el resultado de una gran conspiración, en la que, además (¡véase la tercera razón que acabamos de mencionar!) Los judíos juegan un papel importante en todo el mundo. Todos estos factores conducen al hecho de que la distinción entre sionismo y judaísmo se difumina a los ojos de muchos árabes y su feroz hostilidad hacia Israel se convierte en antisemitismo. En este proceso, se utilizan todas las fuentes posibles para ilustrar la hostilidad hacia los judíos que ha surgido de esta manera, especialmente toda una serie de piezas del antisemitismo de origen europeo, por lo que llama la atención que no sean tanto sus aspectos racistas los que se reproducen como las fantasías de la conspiración mundial judía”.81

d) Hamás y el antisemitismo

Dicho todo esto, llegamos ahora a Hamás.

Las declaraciones antijudías se pueden encontrar en las primeras publicaciones de Hamás y, sobre todo, en la tristemente célebre carta de 1988, cuyo significado es muy exagerado en Occidente (Mito 12).82 Además, como subraya Hafez,83 en ella no hay un momento eliminatorio frente a los judíos; ni siquiera la “aniquilación” o la “destrucción” de Israel ha sido mencionada en ninguna publicación de Hamás, sino sólo de la “liberación de (enteramente) Palestina”.84 Además de los mitos conspirativos de los que Hamás se ha distanciado durante mucho tiempo85 y de la que hoy no se encuentra nada en sus publicaciones, lo que queda por encima de todo es la interpretación religiosa del conflicto palestino y la falta de distinción entre sionistas y judíos.

Como se explica en el Mito 2, el discurso político de Hamás ya se había “secularizado” fuertemente en el momento de su victoria electoral en 2006. Lo mismo se aplica a su diferenciación entre judaísmo y sionismo, aunque los primeros esfuerzos en esta dirección se pueden ver ya en 1990.86

En el nuevo documento de política de 2017 (Mito 12), se hace una distinción en consecuencia. El punto 16 dice: “Hamás afirma que su conflicto es con el proyecto sionista y no con los judíos a causa de su religión. Hamas no está luchando contra los judíos porque son judíos, sino que está luchando contra los sionistas que ocupan Palestina. Sin embargo, son los sionistas los que constantemente identifican al judaísmo y a los judíos con su propio proyecto colonial y entidad ilegal”. En el párrafo 17 se declara: “Hamas rechaza la persecución de cualquier ser humano o el menoscabo de sus derechos por motivos nacionalistas, religiosos o sectarios”. También critica la tradición antisemita europea, de la que también se distancia, declarando que “no está conectada con la historia de árabes y musulmanes ni con su herencia”. Por último, define el sionismo como una forma de colonialismo de asentamiento, como ya ha existido en otras partes del mundo.87

Cualquiera que lea regularmente las publicaciones de Hamás y las Brigadas Qassam encontrará la confirmación de que hablan constantemente de “sionistas” y “colonos”, pero no de judíos o de un conflicto religioso. Este discurso sobre el colonialismo de asentamiento es ahora en gran medida un consenso entre los grupos de resistencia: todas las organizaciones, desde Hamás y la Yihad hasta Areen al-Usud, pasando por el FPLP y el FDLP, utilizan estos términos y este análisis.

Por supuesto, se puede suponer que estas organizaciones parecen más reflexivas como actores políticos que las amplias masas: Khaled Hroub señala que Hamás y sus dirigentes diferencian mucho más conscientemente entre judíos y sionistas que entre sus partidarios o entre la población palestina ordinaria. Al igual que en el apartado b), sin embargo, también argumenta que tal “uso impreciso” es “lamentable”, pero “en vista de la continua presencia de una fuerza de ocupación israelí agresiva e ilegal, cuya identidad es indudablemente judía (así como sionista así como israelí) a pesar de todos los sutiles criterios de distinción”, es absolutamente subordinado, por no decir, como él lo hace, “irrelevante”.88

Hroub casi resume: “Aunque Hamás hizo pocos esfuerzos en los primeros años después de su fundación para hacer una distinción entre el judaísmo como religión y el sionismo como movimiento político, más tarde -y especialmente recientemente- ha aclarado su posición sobre esta cuestión. La organización debe ser caracterizada como antisionista, pero no antijudía”.89

e) Comparaciones históricas

Por último, hay que señalar aquí que la práctica de Hamás (y de todos los demás grupos de resistencia) de situar a los sionistas en la tradición de los nazis no debe evaluarse como antisemita ni como relativización del Holocausto, como les gusta hacer a los grupos de presión israelíes y a los sionistas alemanes. Por el contrario, una interpretación completamente diferente es mucho más obvia: porque la persecución de los judíos europeos precisamente no se niega, sino que se toma en serio como un crimen contra la humanidad. En el segundo paso, los palestinos se identifican con estos judíos perseguidos, a pesar de que algunos de ellos se han convertido en sus propios opresores en el presente real. No hay nada presuntuoso en esto, sino más bien un acto antisectario e internacionalista que al mismo tiempo libera a la historia judía de la verdadera presunción sionista. En abril de 2008, dos años después del inicio del bloqueo contra la Franja de Gaza, el alto portavoz de Hamás, Mahmoud al-Zahar, declaró en una entrevista: “Hace 65 años, los valientes judíos del gueto de Varsovia se levantaron en defensa de su pueblo. Los residentes de la Franja de Gaza, la prisión al aire libre más grande del mundo, no podemos quedarnos atrás”.90 Un líder de una organización de resistencia palestina eleva la resistencia antifascista de los judíos europeos a un modelo para su propio pueblo. ¡Un gran gesto respetuoso!

Mito 4: “Hamas es fascista”.

Esta acusación la hace toda una serie de “críticos”: desde islamófobos radicales abiertamente derechistas hasta “críticos del islam” pseudoizquierdistas y el MLPD maoísta. Dado que el pueblo burgués no tiene un concepto significativo del fascismo, la acusación de este lado no se abordará aquí; es un término puramente combativo y sólo se utiliza para añadir otra no-palabra a la acusación de “fundamentalismo” e “islamismo” (mito 2).

Los marxistas, por otro lado, deberían satisfacer la afirmación de que el término fascismo no debe usarse de una manera inflacionaria o moral, sino de una manera científica y bien fundada. A continuación se examinará si este es el caso con respecto a Hamas. A modo de ejemplo, se examinan aquí dos actores de la izquierda radical alemana que tienen una autoimagen marxista: el MLPD y la Construcción Comunista (KA).

MLPD

El MLPD es la fuerza de izquierda que más vehementemente levanta la acusación de fascismo contra Hamas. Incluso pidió públicamente la prohibición de la organización, y eso en una situación en la que el Ministerio del Interior ya lo había anunciado. El MLPD ni siquiera se avergonzó de acusar al Estado alemán de no haber tomado medidas anteriores y más duras contra Hamás: “Es escandaloso que sus actividades hayan sido toleradas por el gobierno durante años”.91

Desde el 7 de octubre, el MLPD ha publicado innumerables declaraciones y artículos en su sitio web y en su órgano, la Rote Fahne, en los que Hamás (al igual que la Yihad Islámica y Hezbolá) siempre es calificado de “fascista”, a veces también de “fascista islámico”. (Por cierto: Netanyahu, en cambio, sólo asigna el atributo de “fascistoide” al MLPD.92Veamos ahora cómo el MLPD “demuestra” el “carácter fascista” de Hamás.

De hecho, el MLPD sólo ha publicado un texto en el que justifique por qué Hamás es fascista desde su punto de vista.93 Esto se publicó el 26 de octubre de 2023, en un momento en que el partido no solo había estado pregonando durante mucho tiempo su evaluación del Movimiento de Resistencia Islámica como “fascista” ante el mundo, sino que también había respaldado la prohibición anunciada por el gobierno alemán a Hamas. Por supuesto, es posible que los miembros ya hayan recibido un apoyo de argumentación internamente; sin embargo, el MLPD no ha justificado previamente su difamación de Hamas ante el mundo exterior. No quiero andarme con rodeos: este folleto del 26 de octubre es tan absurdamente malo y estúpido que consideré seriamente borrar todo el mito. El MLPD basa su “argumentación” únicamente en los estatutos de Hamás de 1988. Al hacerlo, está haciendo lo mismo que sólo hacen los sionistas, los islamófobos, los neoconservadores y otros derechistas en su propaganda contra Hamás. Este documento nunca tuvo la importancia que se le atribuye en Occidente y hace tiempo que quedó obsoleto. (Mito 12) Con eso, ya se ha descalificado todo el periódico y podríamos terminar aquí con las críticas.

Sin embargo, uno u otro pasaje debe ser citado aquí, para que los lectores puedan convencerse de la insuficiencia de la argumentación del MLPD sin tener que leer todo el documento por sí mismos. Sigo las afirmaciones del texto en orden:

“Hamas es profundamente racista”, nos enteramos allí. Porque: “Palestina queda entonces completamente ‘legada’ a ‘todas las generaciones de musulmanes’”. Nótese que el “completo” no es una cita de la Carta, sino que proviene del propio MLPD. Presumiblemente, quería resumir el concepto islámico del waqf (sistema de fundación), como se denomina a Palestina en la carta de Hamas. Sin embargo, no sabemos qué tiene que ver todo esto con el racismo.

Además, el MLPD afirma que Hamás “rechaza esencialmente la lucha política por la liberación nacional y social”. Dejemos por un momento a un lado la lucha por la liberación social (ver Mitos 7, 8 y 14): el MLPD “fundamenta” la afirmación de que Hamas no lucharía por la liberación nacional con la siguiente frase de la Carta: “En las mentes de las próximas generaciones musulmanas, es imperativo anclar la idea de que la cuestión palestina es una cuestión religiosa”. (Artículo 15) Una vez más, surge la pregunta de por qué esto debería ser evidencia de un “carácter fascista”, pero bueno. Sin embargo, hay que contrarrestar la afirmación del MLPD de que el patriotismo y la lucha de liberación nacional pueden basarse ideológicamente en diferentes fundamentos ideológicos, religiosos y morales. En el artículo 12, la propia carta de Hamás afirma precisamente este hecho: “Si otros patriotismos están relacionados con motivos materiales, humanos y territoriales, entonces el patriotismo del Movimiento de Resistencia Islámica posee todo esto y, además, y esto es lo más importante, tiene motivos divinos que le dan espíritu y vida”.94

El texto continúa: “Es fascista misógina”. Por fin algo tangible de nuevo. “La mujer musulmana desempeña un papel tan importante en la lucha de liberación como el hombre, porque produce hombres, y su papel en la orientación y educación de las próximas generaciones es importante”. Sin embargo, según la ideología de Hamás, el papel de la mujer se refiere exclusivamente a la esfera familiar. Aquí se supone que ella debe dar a luz a niños y adoctrinarlos en el sentido de la ideología fascista, y al hacerlo se supone que debe dar a luz al Islam [¡sic!] que el hombre sea sumiso”. De acuerdo, la imagen familiar de Hamas es obviamente patriarcal-conservadora, pero ¿es eso sinónimo de fascista? Lo único “fascista” que se cita aquí es la ideología de Hamás, con la que hay que “adoctrinar” a los niños. Sin embargo, hasta este momento del texto, el MLPD no ha aportado ninguna prueba de que esta ideología sea fascista. Además, hay que mencionar aquí otro pasaje de la Carta, que llama a las mujeres a luchar por la liberación nacional. Porque en el caso de que un enemigo ocupe la patria, dice: “[Incluso] la mujer sale a pelear contra él sin el permiso de su marido”.95 No hay que sobreestimar esta frase y, por supuesto, no abolió la imagen patriarcal de la familia de Hamás, pero está claramente en contradicción con la total sumisión de las mujeres a los hombres.

“Los programas de ayuda social con los que Hamás ganó influencia son racistas y están orientados hacia la “comunidad nacional”: “La sociedad musulmana es una sociedad solidaria entre sí”. Es terrible que los musulmanes se solidaricen unos con otros… Pero en serio: sólo he conocido la equiparación de la comunidad musulmana con una comunidad nacional fascista de los sionistas “antialemanes”. En lo que se refiere a la relación de Hamás con los palestinos no musulmanes, Khaled Hroub subraya: “Hamás ha demostrado una sensibilidad extraordinaria en su comportamiento hacia los cristianos palestinos” y “ha establecido con éxito relaciones amistosas con los cristianos palestinos”.96

Que yo sepa, Hamás no hace distinciones entre musulmanes y cristianos en su labor caritativa. Por cierto, los no musulmanes también pueden convertirse en miembros de Hamas97 y en las elecciones de 2006, apoyó a dos candidatos cristianos independientes.98 “En la práctica, sin embargo, la sociedad musulmana supuestamente solidaria entre clases se reduce a limosnas sociales”, concluye el MLPD. Esto no es del todo cierto, pero tampoco del todo erróneo, pero, sobre todo, no tiene nada que ver con el fascismo o el racismo. Las limosnas son la respuesta de todos los actores burgueses (con la excepción de los darwinistas sociales más descarados y los ultraliberales) al empobrecimiento derivado del capitalismo.

Y por último: “Hamás representa los mitos conspirativos fascistas y es extremadamente antirrevolucionario y anticomunista”. Para los mitos de la conspiración, véase el Mito 3 y el Mito 14 para la verdadera relación de Hamás con la izquierda política. De lo contrario, hay que subrayar aquí una vez más que Hamás se ha distanciado hace mucho tiempo de la Carta o de sus pasajes problemáticos. (Mito 12) Y, por último, el MLPD también plantea la acusación de antisemitismo. (Mito 3 de nuevo) Eso fue todo. Eso es todo lo que hay que hacer.

Construcción comunista

El KA ha levantado la acusación de fascismo contra Hamas mucho menos histéricamente que el MLPD. De hecho, solo se le puede encontrar a simple vista en sus publicaciones. En un texto de 2018, describe el “fundamentalismo islámico” en su conjunto como fascista. A Hamás sólo se le menciona de pasada como uno de los varios grupos de “fundamentalistas exiliados”.99 El texto citado aquí es la segunda parte de una serie de dos artículos del KA sobre el “fundamentalismo islámico”. En la primera parte, se presenta la “tesis central” de los textos, según la cual el “fundamentalismo islámico” es “una ideología fascista”.100 Todos los actores islámicos están subsumidos bajo este término, desde los Hermanos Musulmanes y Hamás hasta el Hezbolá libanés y los talibanes, pasando por Al Qaeda y el Daesh.101 El segundo artículo, en particular, se lee en gran parte como un informe (pintado de rojo) de la Oficina para la Protección de la Constitución. El primero, en cambio, es sobre todo una serie de ejemplos muy diferentes, en los que una gran variedad de actores de diferentes países, que de alguna manera se agrupan como “fundamentalistas islámicos”, han hecho cosas que nosotros, como comunistas, consideramos políticamente malas (política capitalista, pactos con los imperialistas, persecución de los comunistas, etc.). Entre ellos se encuentran los clásicos: la revolución iraní de 1979 (véanse también los mitos 13 y 14), el apoyo de Occidente a los muyahidines afganos, las monarquías petroleras árabes y la colaboración de Amin al-Hussayni, el llamado Gran Muftí de Jerusalén, con los nazis, y la supuesta proximidad de los Hermanos Musulmanes al fascismo europeo.102 (Para esto último, véase Mito 5)

No hay una argumentación real, como tampoco hay un análisis más profundo de uno solo de los eventos que se mencionan allí. Sobre el trasfondo de este panorama histórico tan cuestionable, la tesis se justifica en última instancia por el hecho de que el “fundamentalismo islámico” es ante todo una “ideología fascista”. A diferencia del MLPD, el KA ni siquiera intenta probar esta afirmación con argumentos concretos como el supuesto racismo o similares. En su lugar, presenta un mosaico de escenas teóricas inconexas, puntos ideológicos destacados y fragmentos históricos, lo que da como resultado una imagen general muy borrosa de momentos reaccionarios, que de alguna manera se vende bajo la etiqueta de “fundamentalismo islámico” como un supuesto análisis.

Sin embargo, es posible que el KA haya cambiado su posición sobre este tema en los últimos años. Recientemente, en 2021, acusó a Hamás y a la Yihad Islámica de “posiciones fundamentalistas islámicas, antisemitas y fascistas, como pedir la aniquilación del pueblo israelí o la expulsión de los judíos de Asia Occidental”.103

Ambas son tonterías absolutas y corresponden a las mentiras propagandísticas más descabelladas (pro)sionistas.104 El 9 de octubre, sin embargo, describió a Hamas, o las Brigadas Qassam, como una de varias “organizaciones de resistencia palestina”. Aunque aquí se habla de “características reaccionarias del nacionalismo burgués palestino y del fundamentalismo islámico”, el KA se expresa de manera completamente diferente al MLPD sobre el 7 de octubre: “Tanto en lo que se refiere a los medios utilizados y a los combatientes de la resistencia como en el [sic!] En términos de los éxitos militares tácticos logrados, esta operación no tiene parangón en las últimas décadas”.105

Una pequeña señal de esperanza de que se alejará de su posición absurda y por lo tanto dejará al MLPD completamente solo dentro de la izquierda política en Alemania (y presumiblemente en todo el mundo) en lo que respecta a la difamación de Hamas como “fascista”.

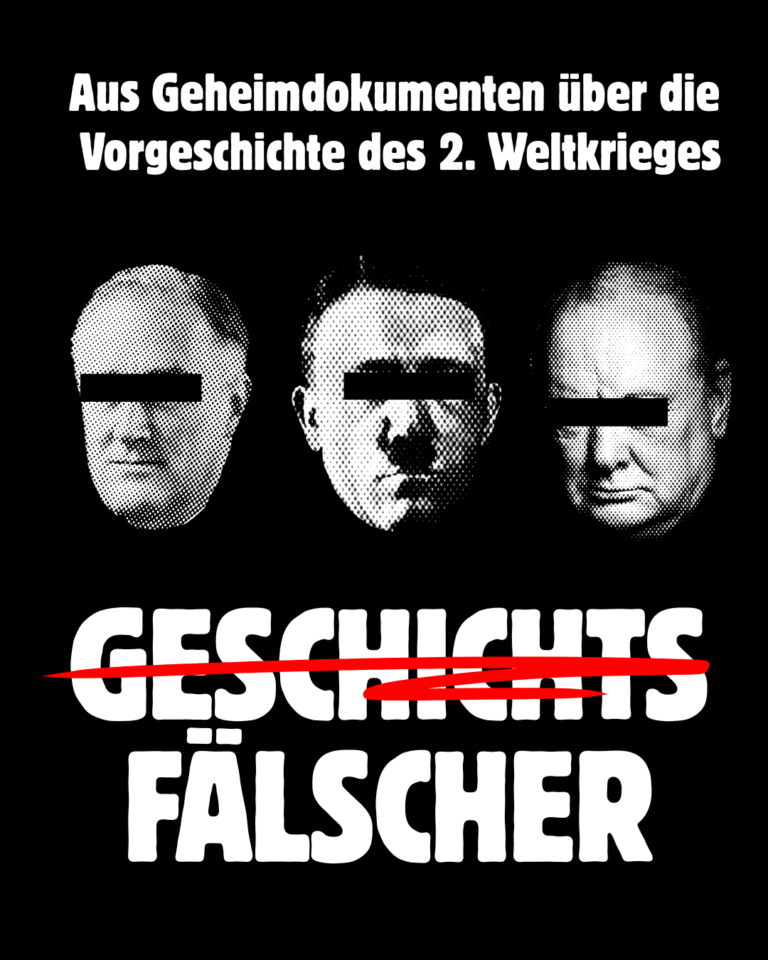

Mito 5: “Los Hermanos Musulmanes tenían contactos con la Alemania nazi”.

Si a Hamás no se le puede llamar fascista hoy en día, los Hermanos Musulmanes (HM) son al menos culpables de colaborar con los fascistas europeos, ¿no es así? (Ver también Mito 4)

Los Hermanos Musulmanes y el fascismo

Esto tampoco es correcto. En la década de 1930, es decir, antes de la Segunda Guerra Mundial, la HM recibió varios fondos de las autoridades alemanas, pero esto no era inusual. Durante la guerra, “algunos miembros de la Hermandad” también distribuyeron panfletos pro-alemanes. Hassan al-Banna, el fundador de la Hermandad Musulmana, se vio entonces presionado y declaró públicamente su lealtad a los gobiernos egipcio y probritánico.106

Dado que no hay evidencia de ninguna cooperación significativa, a menudo se construye un “parentesco” entre los HM y los movimientos fascistas en Europa. Los argumentos suelen basarse en superficialidades, como la estructura organizativa y la apariencia o el “radicalismo” o el “totalitarismo”. En realidad, sin embargo, al-Banna ya estaba tratando de distanciarse del fascismo en 1934. Consideraba estos movimientos como “fenómenos completamente extraños que eran incompatibles con los fundamentos religiosos y culturales del Islam”, como escriben Israel Gershoni y Götz Nordbruch. La denuncia de estos modelos de gobierno como paganos y satánicos proporcionó a la alternativa islámica propagada una legitimidad adicional. Además, estaba la caracterización de las formas de sociedad en Europa y Estados Unidos como la base de la amenaza imperialista a la comunidad islámica. Según los Hermanos Musulmanes, el impulso de expansión territorial, económica y cultural era parte de la esencia de las sociedades occidentales […] El fascismo italiano y el nacionalsocialismo no fueron una excepción desde este punto de vista”.107 El colonialismo italiano en África y las ideologías raciales de los fascistas en particular fueron objeto de un rechazo total;108 Gudrun Krämer enumera numerosas declaraciones de al-Banna de los años 1934-48 en las que se opone al racismo.109

De hecho, había muchos más miembros nacionalistas del ejército, que más tarde también mantuvieron contacto con agentes alemanes durante la campaña germano-italiana del norte de África en el círculo o en el círculo de los llamados Oficiales Libres en torno a Gamal Abdel Nasser, que fueron clasificados como nacionalistas de izquierdas a árabes-socialistas. Una figura clave es Anwar al-Sadat, sucesor de Abdel Nasser, quien alejó al país del “socialismo árabe”, lo acercó a Occidente e hizo la paz con Israel en Camp David en 1978, convirtiendo a Egipto en el primer país árabe en reconocer a la entidad sionista como Estado. Pero ni siquiera él siente simpatía por la ideología de los nazis, y él, como la mayoría de los egipcios nacionalistas y patriotas, no confiaba en una victoria alemana para expulsar a los amos coloniales británicos, sino que esperaba mantener a su país fuera de la guerra mundial.110

Amin al-Hussayni como testigo clave

La figura central que acusa a los palestinos o incluso a todos los árabes o incluso a los musulmanes colectivamente de estar cerca del fascismo es Hajj Amin al-Hussayni, uno de los líderes del movimiento independentista palestino durante el dominio colonial británico. De hecho, fue probablemente el único palestino que se puede demostrar que cooperó con la Alemania nazi.111 Fue culpable de esta colaboración entre 1941 y 1945 y presumiblemente también sabía sobre el Holocausto. Sin embargo, la acusación derivada de esto por Netanyahu, entre otros, de que fue él quien le dio a Hitler la idea de genocidio en primer lugar, es ridícula.112 Más bien, al-Hussayni se dejó explotar por el ejército fascista para la propaganda y el reclutamiento, especialmente en los Balcanes y la Unión Soviética, mientras que los nazis ni siquiera le prometieron apoyo oficial para su verdadero objetivo, la liberación de los países árabes del colonialismo.113 Como señala Ilan Pappe, la obra de al-Hussayni debe ser vista y juzgada en el contexto de la lucha anticolonial de los palestinos: “Luego miró a su alrededor en busca de los enemigos de su enemigo, y ellos, es decir, Alemania e Italia, hicieron lo mismo. Después de dos años bajo la influencia de la Alemania nazi, ya no veía ninguna diferencia entre el judaísmo y el sionismo. Sólo unas pocas fuerzas, ciertamente no el movimiento sionista, insistieron en tal diferencia en ese momento. La voluntad de Amin de trabajar como comentarista de radio para los nazis y ayudarles a reclutar musulmanes en los Balcanes para el esfuerzo bélico alemán es un punto negro en su carrera. Pero al hacerlo, no actuó de manera diferente a los líderes sionistas en la década de 1930”.114

La última observación de Pappe alude al hecho de que los sionistas hicieron un pacto con los nazis, entre otras cosas, al concluir el notorio Acuerdo de Ha’avara con los fascistas alemanes en 1933, que tenía como objetivo persuadir a los judíos alemanes para que huyeran a Palestina (y lo hicieron), que bloquearon la lucha contra la Alemania nazi a nivel internacional y que colaboraron con los servicios de inteligencia alemanes contra los británicos.115 Al mismo tiempo, también hay que subrayar aquí que antes de caer en desgracia en Londres y posteriormente pasarse a las potencias del Eje, al-Hussayni colaboró con la potencia colonial británica, fue nombrado muftí de Jerusalén por ella en primer lugar (aunque su formación religiosa no era suficiente para ello) y la sirvió en la medida en que ayudó a dividir el movimiento nacional palestino y a luchar exclusivamente contra la población judía. pero no contra los británicos.116 Una discusión multifacética de al-Hussayni como persona se puede encontrar en Rainer Zimmer-Winkel,117 el trotskista libanés Gilbert Achcar le da un ajuste de cuentas fáctico pero tajante.118